中科大薛向辉团队Light丨突破湍流大气遥感极限:具有阿瓦级灵敏度的光子计数双光梳光谱

近年来,双光梳光谱技术为传统光谱学带来革命性突破。这项技术通过两束重复频率略有差异的光频梳相互干涉,能在亚毫秒级时间内完成宽光谱范围的高精度快速测量,摒弃了传统光谱仪的机械扫描部件,兼具高分辨率、宽光谱、快速测量的多重优势。尽管双光梳技术凭借快速的宽谱测量能力,在开放大气测量领域展现出良好前景,但在实际应用中,它依然面临着诸多挑战。湍流以及雨、雾等恶劣天气,会严重影响接收效率。这使得现有技术在低成本、低功耗、人眼安全的前提下,难以在真实多变的大气环境,如城市复杂湍流区域、山区多变气象条件中,实现持续可靠的较大遥测范围的监测。

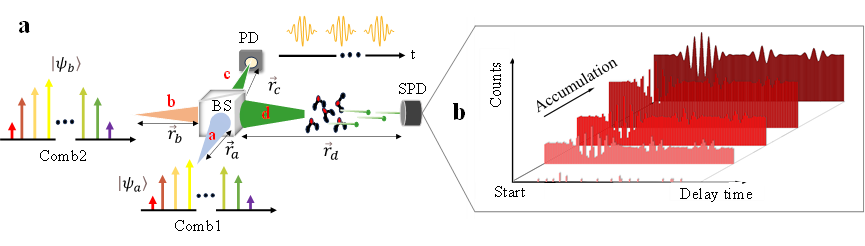

近日,中国科学技术大学薛向辉教授团队联合香港中文大学任伟教授团队,以“Broadband photon-counting dual-comb spectroscopy with attowatt sensitivity over turbulent optical paths”为题在《Light: Science & Applications》发表重要成果,创新性地提出双光梳技术研究新范式。团队另辟蹊径,采用铟镓砷(InGaAs)单光子雪崩二极管(SPAD)替代传统光电探测器,通过记录每个光子到达探测器的精确时间,巧妙设计共模信号感知与触发计数协议,成功攻克光路波动难题。团队利用统计计数方法,从海量光子到达事件的关联性中,重建出万频级双光梳干涉信号。该“光子计数”模式使系统检测灵敏度达到4阿瓦/梳线(1阿瓦 = 10⁻¹⁸瓦),较传统双光梳光谱技术灵敏度提升10个量级(100亿倍)!该技术突破将使激光功率降至毫瓦级,完全满足人眼安全标准,且采用小口径低成本光学望远镜系统,就能实现以往需要耗费巨大成本才能达成的百公里开放大气光谱测量,为大气遥感提供了新思路。

研究背景

然而,传统光电探测器存在固有的探测下限,即使是目前灵敏度最高的近红外探测器,在极低带宽、大幅提升增益的条件下,通常也只能探测到数皮瓦(10-12 W)量级的微弱信号。在开放大气遥感、深空探测等挑战性场景中,光信号功率常低至亚皮瓦乃至飞瓦(10-15 W),远低于传统探测器的探测阈值。为突破这一限制,单光子探测器成为关键技术路径。区别于传统光电探测器的,单光子探测器仅能记录光子在某一时刻的 “到达” 或 “未到达” 状态,输出为一串离散的二进制脉冲信号,而非连续的模拟波形。这意味着科研人员需从海量 “01” 序列中重构光谱信息。此外,单光子探测器的高增益特性带来长死时间(即两次有效探测的最小间隔),严重限制了实际探测带宽,具体来说,为获取百兆赫兹的干涉信号频率成分,需在远高于单光子探测器最大计数率的条件下,完成信号特征提取。

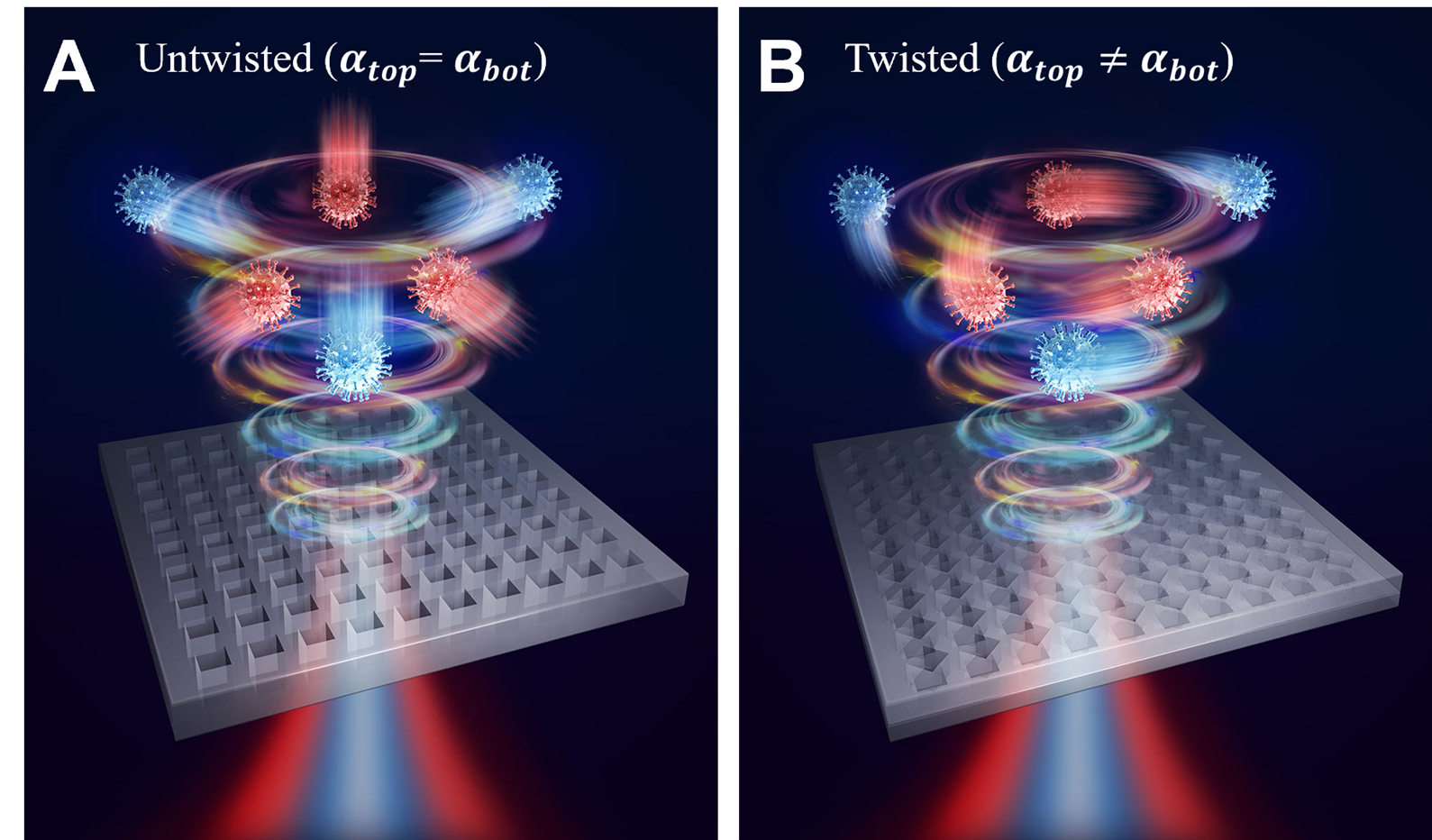

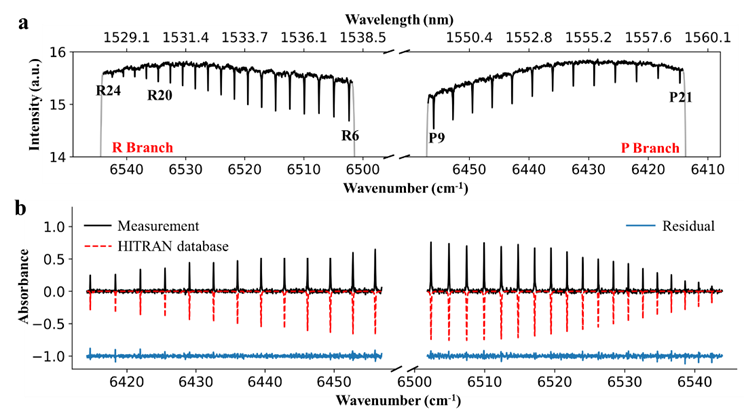

图1. 光子计数双光梳光谱基本原理

针对上述技术瓶颈,研究团队系统研究了单光子级双光梳干涉信号的物理机制与光子到达时间计数方法,创新性提出共模触发架构,通过引入参考光路实时监测并补偿光纤长度抖动与大气湍流带来的影响,实现从单光子探测器输出的二进制序列中,精准提取光谱信息。团队成功研制出全光纤集成、小型化、低功耗的单光子双光梳光谱系统,突破了传统技术在灵敏度、稳定性与便携性的限制,为大气痕量气体监测、量子光学精密测量等复杂应用场景提供了全新解决方案。

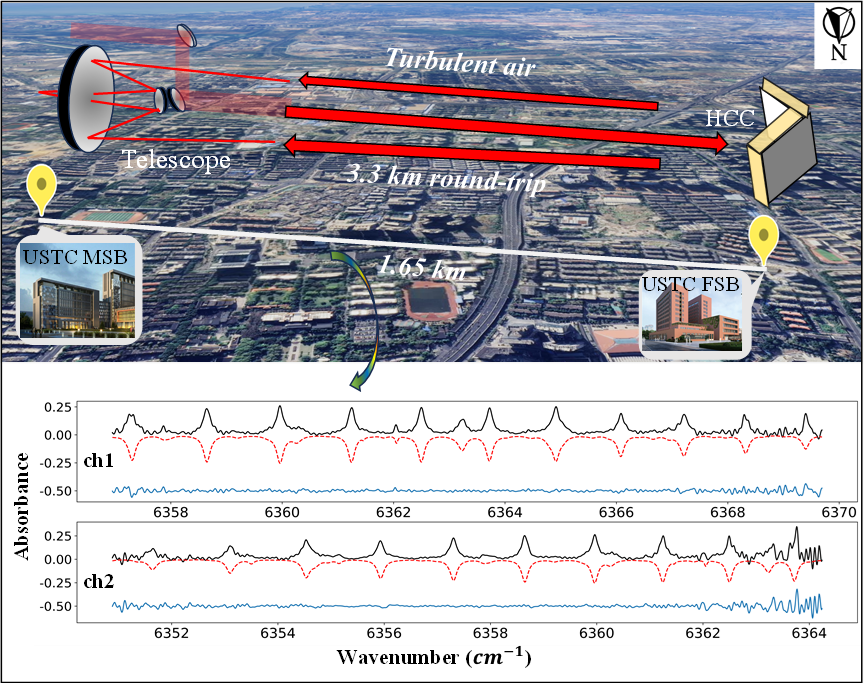

为推动技术迈向实用化,团队进一步研发出全光纤集成的便携式系统,并在合肥开展全球首个单光子开放大气双光梳光谱实验。在3.3公里城市复杂环境(涵盖高架桥湍流区、车流密集带),该系统实现长期不间断监测,同步解析 CO₂、H₂O、HDO 等关键气体的宽光谱浓度变化。值得关注的是,面对暴雨导致的 93dB 链路衰减(相当于信号强度下降超2亿倍),系统仅需15分钟即可完成光谱重建;在持续监测期间,实验场地(位于16层高楼)三次遭遇 4.7-4.9 级地震(震源距实验室仅30公里),系统仍能正常运行,充分展示共模触发架构的抗干扰能力。

总结与展望

论文信息

Zhong, W., Liu, Y., Yin, Q. et al. Broadband photon-counting dual-comb spectroscopy with attowatt sensitivity over turbulent optical paths. Light Sci Appl 14, 293 (2025).

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。