移频超分辨——光学超分辨成像的新思路

1浙江大学光电科学与工程学院现代光学仪器国家重点实验室

►►►

引言

近年来,科研人员从合成孔径成像原理出发,提出了光学移频超分辨成像方法,开辟了光学超分辨成像的新思路。光学移频超分辨成像不拘泥于荧光非线性效应的限制,兼具非荧光标记样品以及荧光标记样品的超分辨成像能力,而且因为其成像速度快、样品普适性高和光毒性低等优点,在材料学、生物学和医学等领域展现了很好的应用前景。

光学移频超分辨成像技术的核心思路是通过一些调制技术将传统光学显微镜无法获取到的样品高频分量移动到系统的低通频带范围内,随后通过频谱解调,实现实际频谱接收范围的有效扩展。该技术一般具有以下优点:

3)可应用于宽场成像的场合,成像速度快,因此更适用于快速活细胞成像。

►►►

技术分类

-

传导场移频超分辨成像技术

(1)合成孔径显微成像技术

实现光学移频超分辨成像的经典方法是利用合成孔径显微(SAM)技术。起初,相关技术自20世纪50年代起被广泛应用于天文望远成像中。在当时,科学家们将多个天文望远镜收集到的信号进行相干混叠,得到的图像分辨率可以大大提升。受到这一思路的启发,研究人员Turpin等在1995年首次提出将合成孔径应用到显微成像中,从而实现了显微镜孔径(通频带)的扩展。

在孔径合成过程中,SAM通常需要通过干涉求得物体频谱的复振幅分布,在一定程度上增加了系统复杂度。一种同样应用合成孔径概念的方法——傅里叶层叠成像技术(FP)则可以在只测得物体强度分布的情况下实现频带扩展。该方法最早于1969年由Hoppe提出,并在电子显微成像中应用,直到2013年,这一概念才由研究人员Zheng等应用于光学显微成像中。FP的提出源自于层叠成像技术,后者通过照明光斑连续扫描样品,每次记录样品散射的衍射图像,利用拍摄的这些图像恢复样品的相位分布。

(2)结构光照明显微成像技术

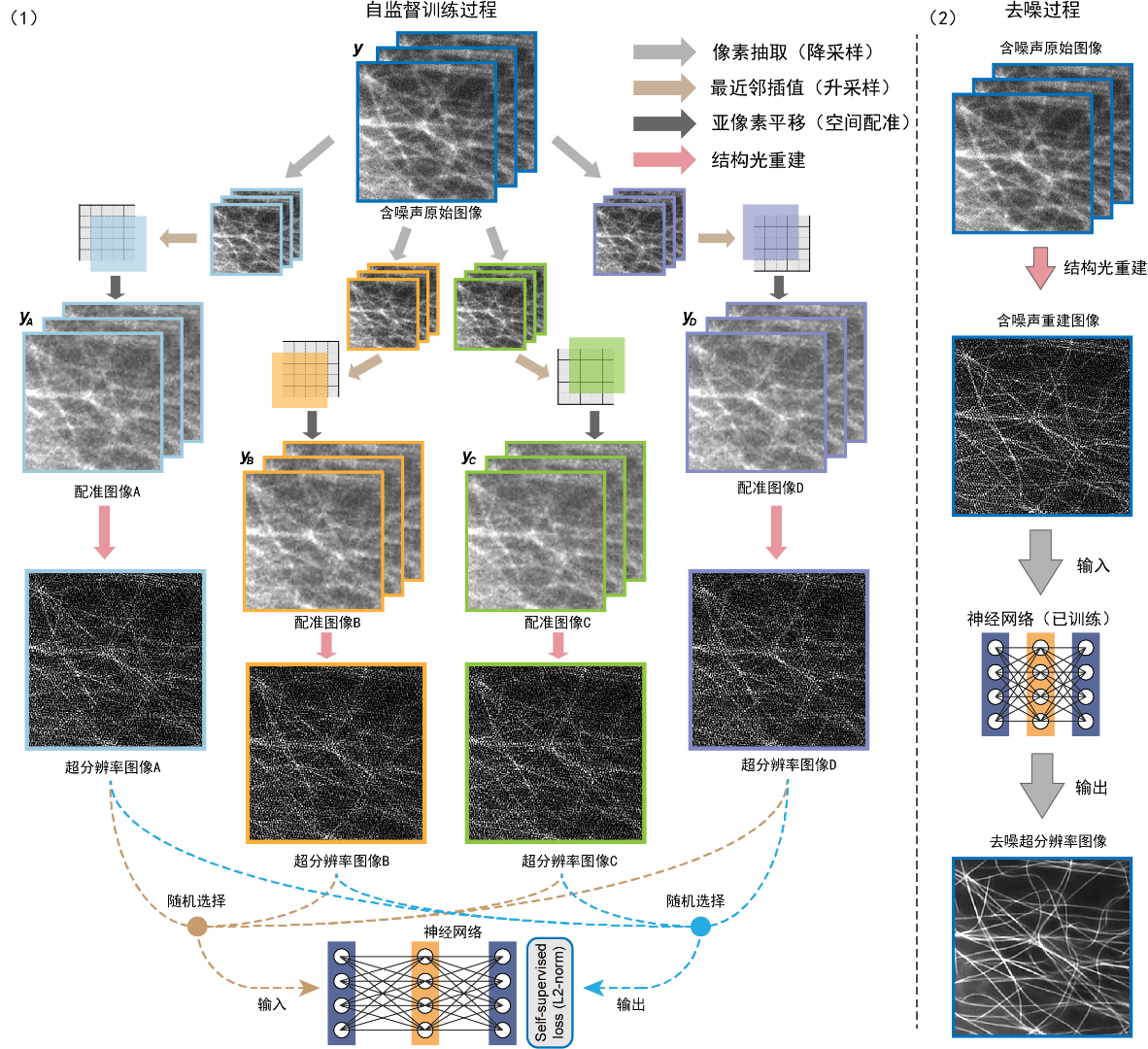

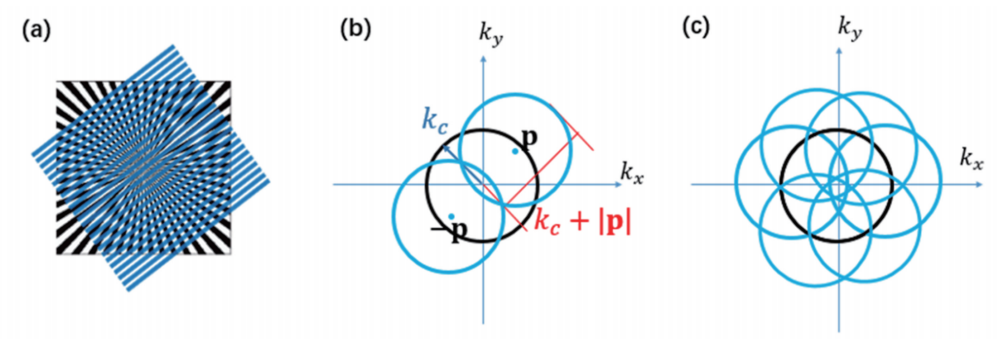

当使用非相干成像时,采用非均匀照明对样品进行调制也可以实现光学移频超分辨成像,实现这种思路的典型技术是结构光照明显微成像(SIM),由Gustafsson于2000年实现,如图1所示。

与SAM不同,SIM直接将空间频率为p(即‖ Kill ‖=p)的正弦光栅状照明图像投射到样品上,荧光样品被激发后发出荧光,其分布受到了条纹的调制,即得到的荧光辐射强度分布是样品与照明条纹的乘积。由此得到的图像在频域上表现为三个频谱带:由宽场成像对应的低频频带,以及由照明条纹调制引入的两个物体高频频带。为了分离这三个频带,需要进一步使用三步移相法加以解析。

利用结构光照明实现光学移频超分辨成像的方法也可以工作于扫描模式,特别是共聚焦显微成像系统中。相比于宽场成像,共聚焦系统可以通过小孔限制点扩展函数在光轴方向的焦深,从而实现较好的层切效果,克服结构光照明显微成像技术无法进行厚样品成像的缺陷。

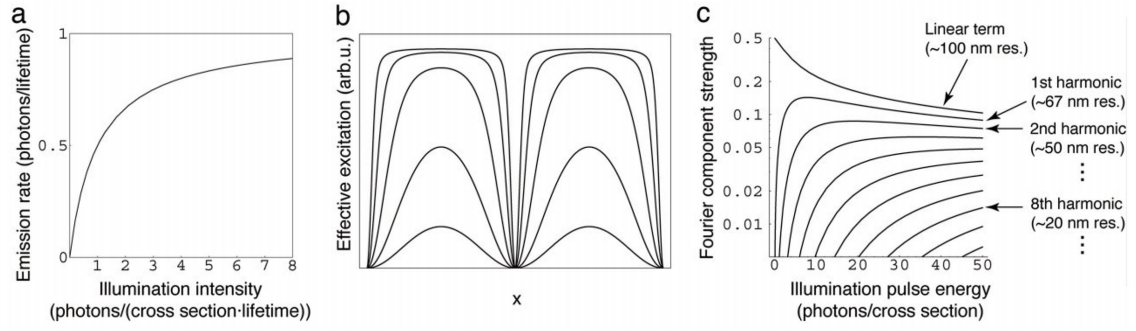

值得注意的是,常规的SIM由于照明光斑受到衍射极限的限制,系统可通过的最大光斑频率仍为系统的截止频率,故经典SIM技术最多只能实现两倍于传统宽场显微镜分辨率的提升。为了实现更高分辨率的提升,利用荧光样品本身的非线性效应是一个非常直接的思路,特别是饱和效应和光开关效应。这种利用荧光非线性效应的结构照明技术可统称为非线性SIM(NL-SIM)。其中利用荧光饱和效应的方法称为饱和SIM(SSIM,如图2所示),利用荧光光开关效应的方法主要是饱和去激活 NL-SIM(SD NL- SIM)。

(3)探测器端移频超分辨成像技术

由于共聚焦系统中有效点扩展函数可以表示为照明点扩展函数与探测点扩展函数的乘积,因此,在利用扫描图案照明显微技术实现扫描型光学移频超分辨成像的基础上,可以将对于照明光斑的调制转移到探测端实现类似的效果。基于这一思路,研究人员Lu等在2009年实现了扫描图案探测显微技术,其利用探测端的掩模和单点探测器的空间累积成像来实现系统的空间频移。

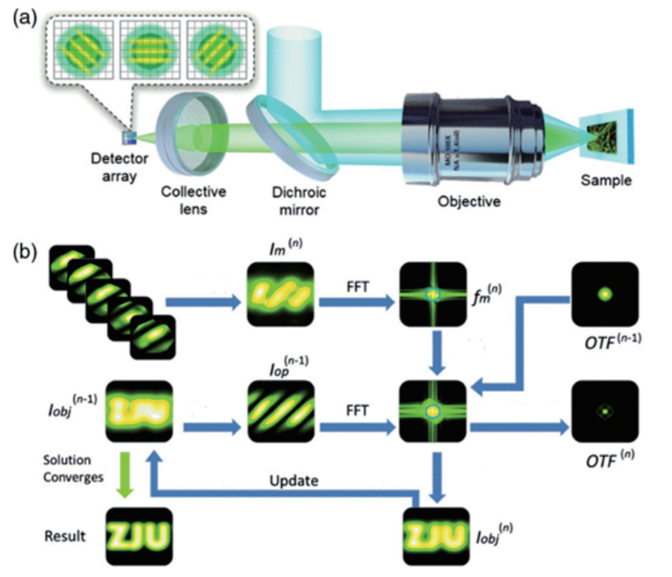

由浙江大学Kuang等提出的虚拟k空间调制光学显微技术(VIKMOM)也是通过对探测端的数字图像进行虚拟调制以获得高频信息,但是其在将探测器阵列采集到的图像转换为SIM数据后,采用改进的傅里叶叠层成像算法而非传统的SIM移频算法来恢复超分辨图像,因此对噪声不敏感,还能校正未知光学像差。其成像过程如图3所示。

-

倏逝场光学移频超分辨成像技术

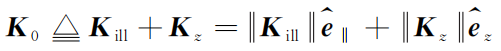

要求‖Kz‖为实数。因此,对应的截止频率上限受到了限制。为了提高系统分辨率,需要更大的‖ Kill ‖,最终‖ Kz ‖会成为虚数,整个移频场因此成为倏逝场。

(1)基于倏逝场直接照明的光学移频超分辨成像技术

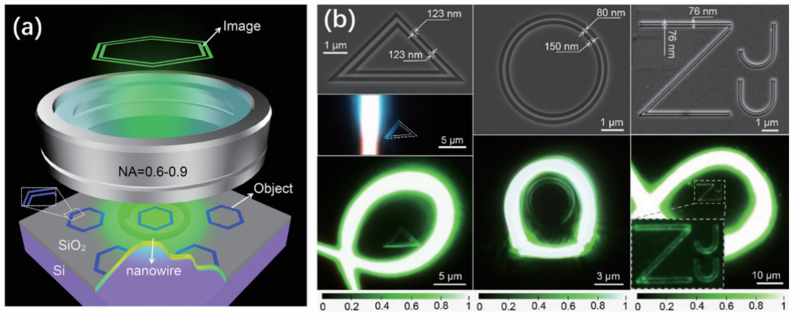

2017年,浙江大学刘旭课题组提出了一种采用倏逝波进行照明实现大频带移频的超分辨显微方法,称为环形纳米线照明显微镜(NWRIM)。NWRIM采用纳米线作为光源,其在激光的泵浦下发光,并在衬底上镀高折射率的膜层结构,放置其上的纳米线所发出的光将在接触位点上产生倏逝波,并耦合到高折射率膜中进行长程传播[图4(a)]。利用这种TiO2高折射率薄膜材料可以激发出的倏逝波波数约为自由空间中光波数的2.5倍,可实现约70 nm的分辨率。

此外,采用环状纳米线照明还可以获得约1000 μm2的大成像视场[图4(b)],解决了无源微纳光纤产生倏逝波照明时视场小的问题。基于该理论模型,刘旭课题组随后还进一步研究了波导型倏逝场移频超分辨成像中的偏振效应,发现了波导表面倏逝场照明超分辨成像中的偏振选择性。利用该特性,可实现对成像系统背景噪声的有效抑制,图像的信噪比提升了4倍以上。以此为基础,刘旭课题组研制了各种光学移频超分辨成像芯片,实现了片上无标记移频超分辨成像的实用化。

(2)基于表面等离子激元的光学移频超分辨成像技术

除了直接使用倏逝场进行照明实现光学移频超分辨成像之外,也可以基于光与物质的相互作用,利用传导光激发具有较大光波矢的局域场来实现类似的作用。在这一方面,目前研究最为深入的是利用表面等离子激元(SPP)实现结构光照明。

表面等离子基元是在导电体与电介质界面存在的一种电磁振荡,这种电磁振荡本质上是电子对外界激发光的集约谐振响应。与激发光相比,表面等离子激元的波长更短,因此可以实现更密集的干涉条纹,从而在频谱域实现更大的光学移频,最终重构的图像也具有更高的空间分辨率。

►►►

结束语

光学移频超分辨成像技术的进一步发展主要集中在两个方面。第一点是技术本身的发展,包括系统和算法优化两个方面。

在系统上,如利用微纳光纤结构替代原有的较为庞大的光学系统,从而大大降低硬件要求;优化或设计新型光学系统实现更快速、更多功能的超分辨成像。

在算法上,如提升在低信噪比情况下的重构效果;与系统优化结合实现实时的图像采集、超分辨重构和展示;进一步减少重构所需的原始图像数量,从而实现更快速成像。最关键的是利用移频原理构建移频超分辨成像芯片,只要将样品放置在芯片上,利用简单的显微镜就可以实现超高分辨成像。

第二点则是与其他技术的有机结合,实现优缺点互补,从而大大提升单一技术的应用领域。如与基于样品膨胀的超分辨显微镜结合,可以实现更高的分辨率;与自适应光学技术结合,校正成像像差,提升重构质量;与单分子定位显微镜结合,实现定位信息和细胞结构信息的融合等。

总之,随着各方面技术的发展,光学移频超分辨成像系列技术的应用潜力将被进一步挖掘,并更好地助力前沿科学,特别是生物学、医学和材料学等相关科学问题的研究。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。