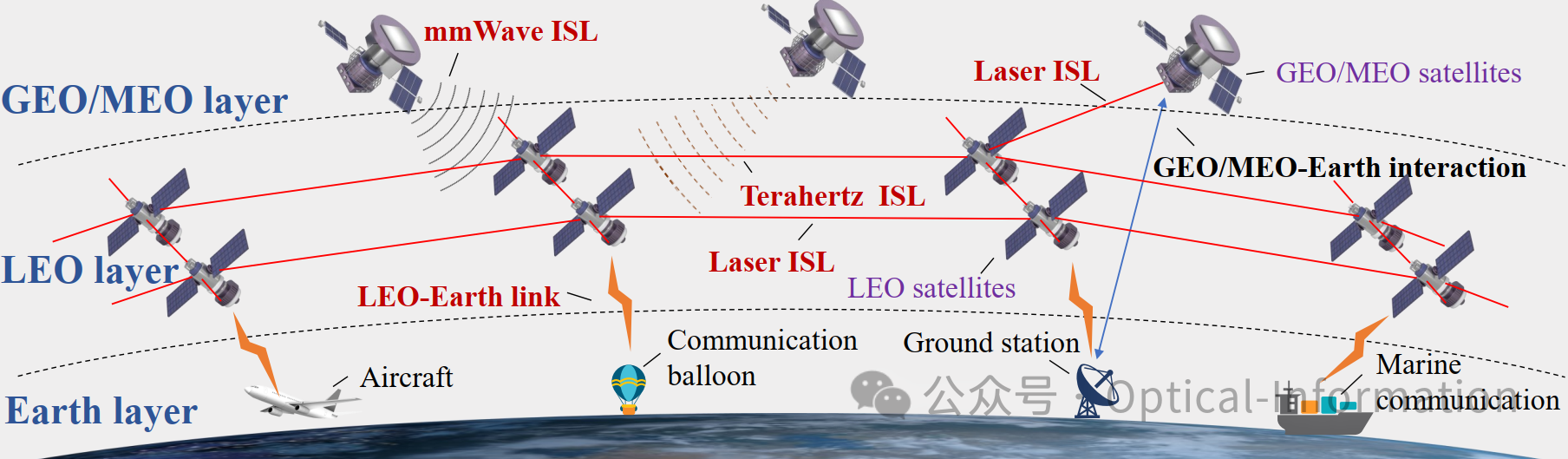

卫星间自由空间光通信:架构、潜力与趋势

在多种星间链路技术中,激光链路因其高带宽、远距离、强定向性与良好安全性,在学术界与工业界受到高度关注。目前,Starlink 已部署具备四个激光ISL接口的LEO卫星,欧洲EDRS系统也采用激光链路实现GEO-LEO之间的高速中继,进一步验证了该技术的可行性。

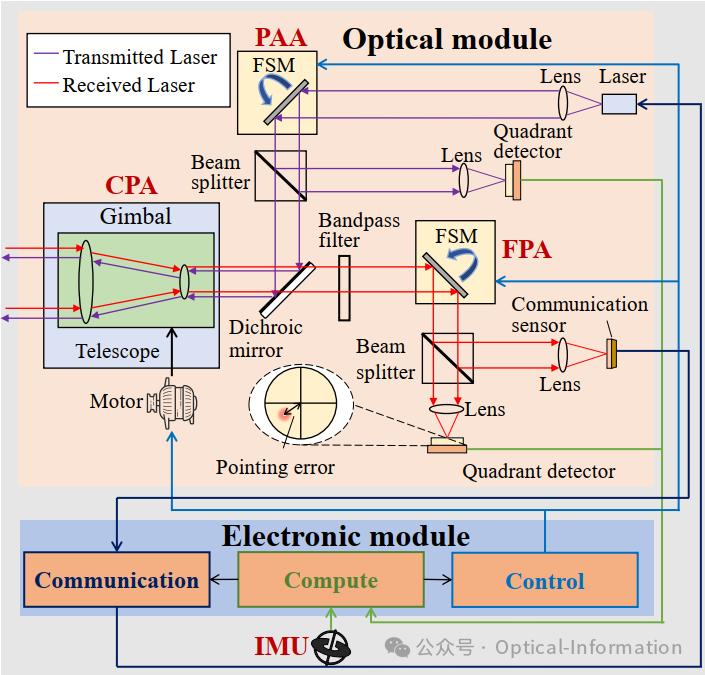

在链路构成方面,激光信号源具备极佳的单色性和能量集中特性,使其具备实现千公里以上点对点通信的能力。典型的星载激光终端由光学模块与电子模块构成,前者执行获取-指向-跟踪(APT)机制以实现精密链路对准,后者则负责控制、计算与通信处理。

为了保证稳定通信,激光链路建立过程分为粗指向与精指向两个阶段。初始阶段由航天器姿态与星历信息指导,通过广角信标光进行粗指向;之后借助惯性测量单元(IMU)、快速反射镜(FSM)与象限探测器完成精细调整。若引入点前补偿装置(PAA),可进一步缓解卫星高速相对运动带来的指向偏差。

信号处理方面,空间激光通信常采用强度调制-直接探测模式,包含OOK、PPM、DPPM、SIM等多种调制方式,兼顾带宽效率与实现复杂度。此外,随着相干探测与光学相位锁定技术的成熟,相干调制也开始进入实用化进程,进一步提升系统灵敏度与抗噪性能。

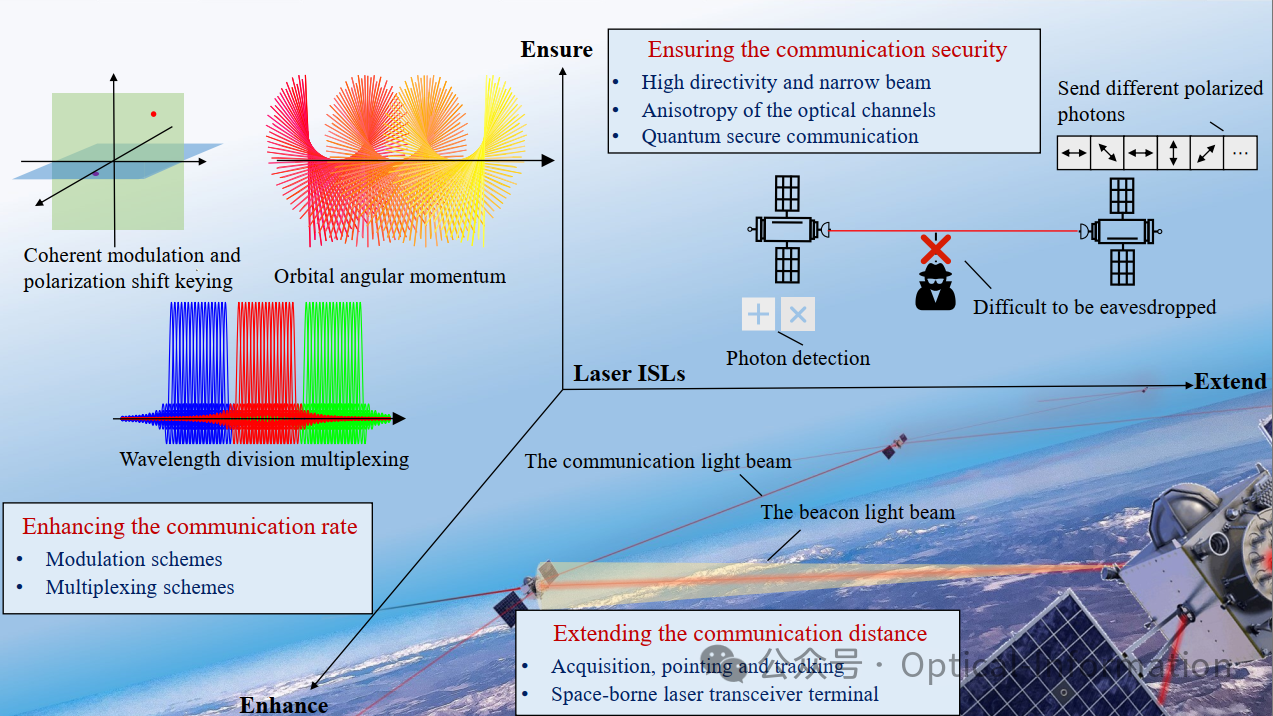

星间激光链路(ISL)相较于传统射频方式,在通信性能方面具有显著优势,尤其体现在三大方面:通信距离、传输速率与信息安全性。

- 更远的通信距离:激光通信以其出色的波束指向性和极小的发散角,使得能量可以高度集中,在功率受限的卫星平台上依然能够实现千公里级的远距通信。与毫米波、太赫兹等频段相比,激光链路在链路预算方面更加高效。目前,CONDOR激光终端已实现7000 km以上的星间通信能力,并且链路建立时间可在已知卫星位置信息条件下降至2秒以内,具备显著的实时性与覆盖能力。这种远距离能力特别适用于LEO-LEO、LEO-GEO等多层星座间通信场景,为星座内广域覆盖与跨轨交互提供了物理支持。

- 更高的数据速率:光学频段所提供的超大带宽,为星间通信带来了远超传统通信手段的传输能力。借助相干调制技术,激光链路已可实现10 Gbps以上的传输速率。此外,通过引入多种复用机制,如波分复用(WDM)、偏振复用与光学轨道角动量复用(OAM),链路频谱利用效率得到显著提升。当前已有实验系统实现100 Tbps级容量与20 bit/s/Hz的谱效,在空间通信领域具备里程碑式意义。

- 更强的信息安全性:激光链路的安全性优势首先体现在其高方向性。现有星载激光终端发散角仅在十几个微弧度量级,通信能量集中在极小区域,非协同设备难以捕捉信号,具备天然抗窃听能力。同时,链路对准偏移会导致接收强度呈指数级衰减,进一步增加了恶意干扰的技术门槛。此外,激光链路还具备支持量子安全通信的技术基础。文章讨论了利用光子偏振态进行量子密钥分发与安全直达通信的可行性,强调了空间信道在散射弱、背景噪声低等方面的物理优势,使得在星间激光链路中实现真正意义上的“物理不可破解加密”成为可能。

尽管当前激光ISL技术已取得长足进展,但面向未来的广泛部署和实际应用,仍有若干关键问题值得深入研究:

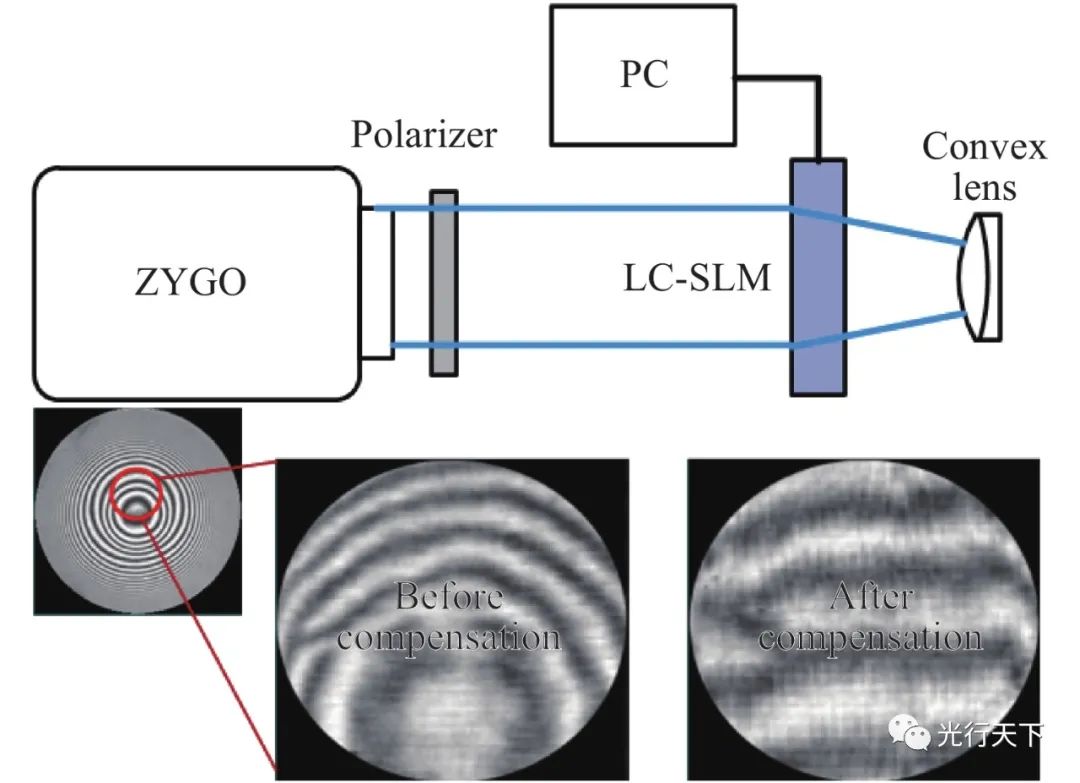

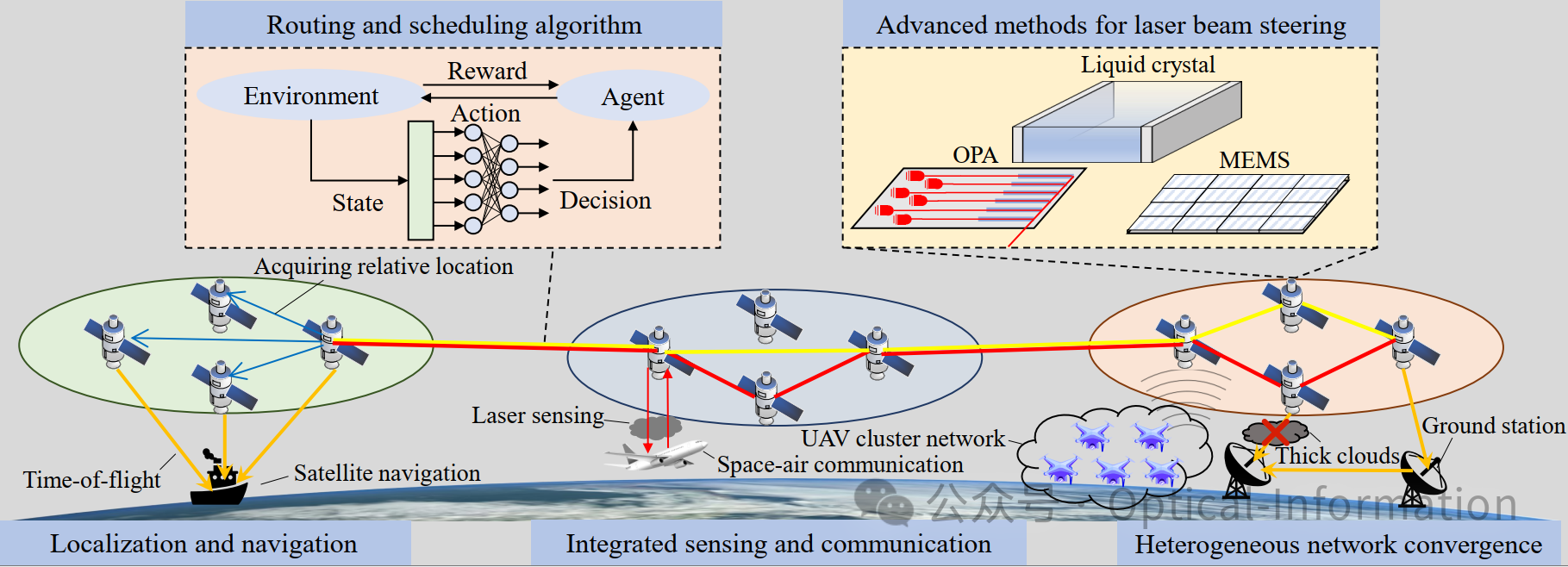

- 波束控制技术的轻量化与精度提升:传统云台重量较大,难以适配小卫星平台。新型光控器件,如MEMS微镜、光学相控阵(OPA)与液晶偏转阵列等,为实现小型化、高精度的波束指向控制提供了可能。

- 与地面网络的异构融合:未来通信体系将趋于空天地一体化。通过微波光子学等新兴技术,实现星地之间的高效信号转换与协议协同,将成为提升系统整体服务能力的重要方向。

- 智能化调度与资源分配:面对星座大规模、拓扑动态变化等挑战,基于强化学习的调度算法有望实现对链路开关、任务卸载、路径选择等操作的智能优化。

- 通信感知一体化发展:借助激光链路的高分辨率特性,可融合遥感、测距、导航等功能,构建具有“通信+感知”双重能力的多模终端。

- 量子通信工程化落地:通过量子态光子在卫星间传输,实现可认证、安全级别更高的链路,进而发展面向全球的“空间量子互联网”。

G. Wang, F. Yang, J. Song and Z. Han, "Free Space Optical Communication for Inter-Satellite Link: Architecture, Potentials and Trends," in IEEE Communications Magazine, vol. 62, no. 3, pp. 110-116, Mar. 2024.

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。