突破脑血流监测瓶颈:从SNSPD到SPAD相机的无创革命

1、脑血流监测:神经重症的"时间竞赛"

急性脑损伤,包括创伤性脑损伤、中风和蛛网膜下腔出血,一直是导致死亡和长期残疾的主要原因。在神经重症监护室中,有效的临床管理需要及时发现和干预,以防止脑缺血引起的继发性脑损伤。这就如同在钢丝上行走,医生们需要精准掌握脑血流的每一个细微变化,而现有的监测工具却存在诸多局限。

常规成像方式如CT、MRI和PET虽然能提供结构或代谢信息,但不适合连续床旁监测;有创方法如颅内压探头和热扩散血流仪需要钻孔放置,存在感染和出血风险,且测量区域有限;近红外光谱(NIRS)灵敏度不足,无法直接量化脑血流;经颅多普勒超声(TCD)高度依赖操作者,且局限于大动脉。这些挑战如同层层迷雾,让医生难以清晰把握脑血流的动态变化。

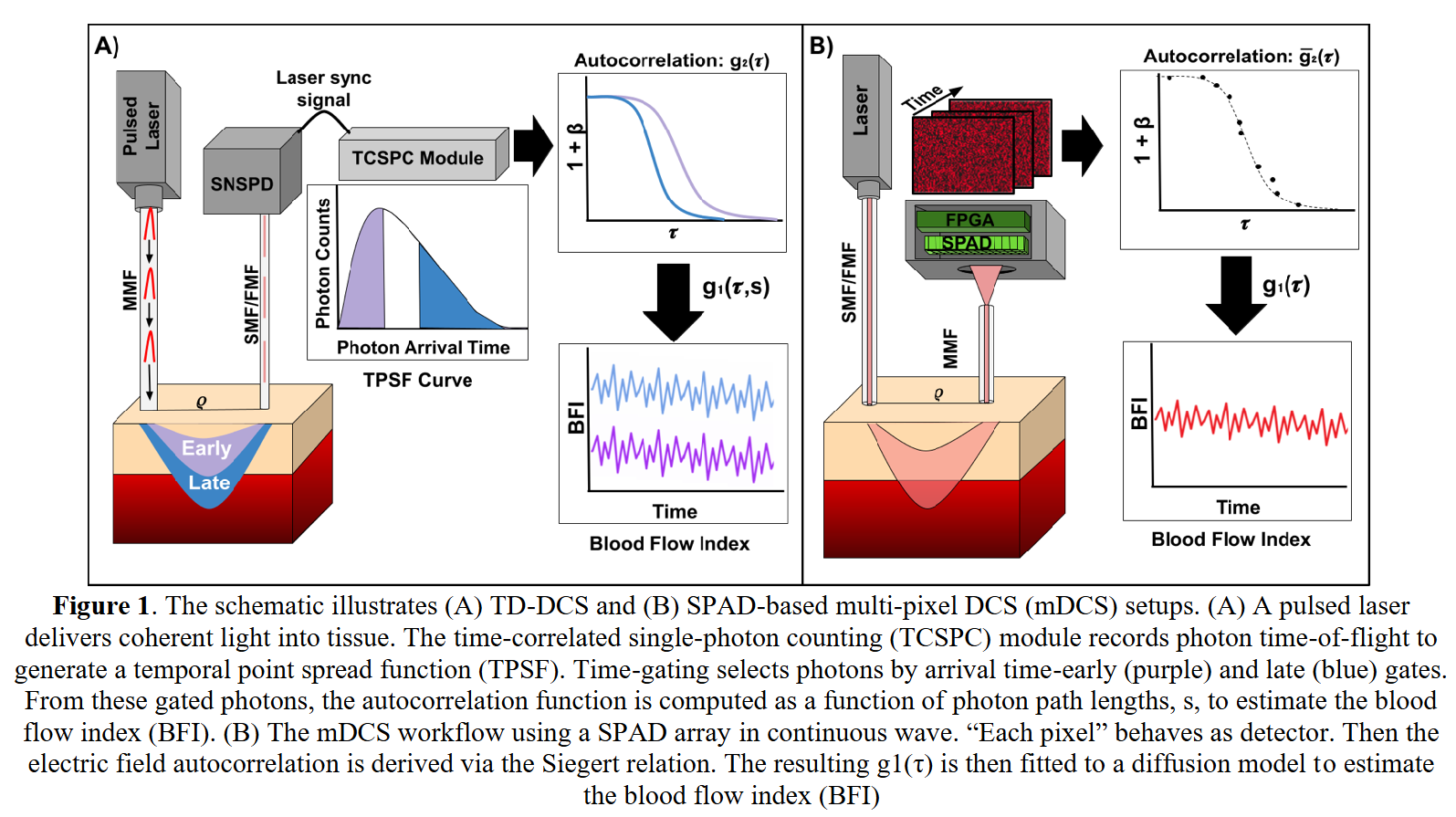

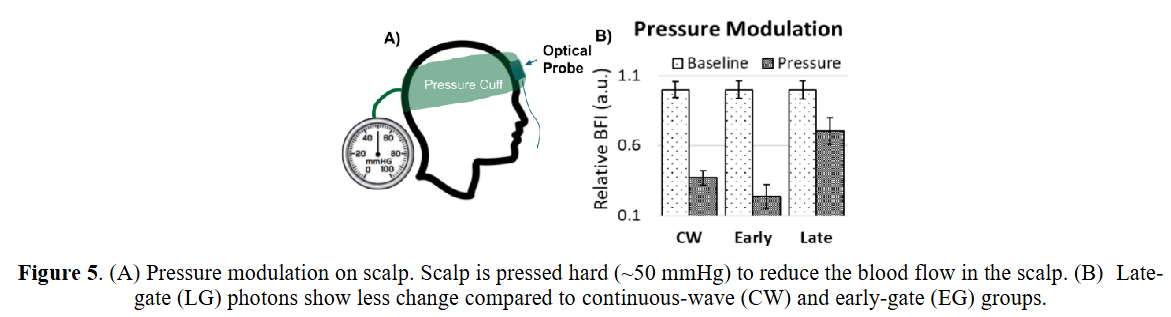

而漫射相关光谱(DCS)技术通过测量相干近红外光的散斑强度波动,可以实现对微血管血流的连续无创评估。时间域漫射相关光谱(TD-DCS)更是通过光子飞行时间(TOF)标记,实现了路径长度分辨分析,显著提升了深度辨别能力和对脑血流的敏感性。

在TD-DCS技术中,超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)堪称"量子级的光信号捕手",在1064nm波长下探测效率超过80%,时间抖动小于80皮秒,如同给脑血流监测装上了"量子显微镜"。

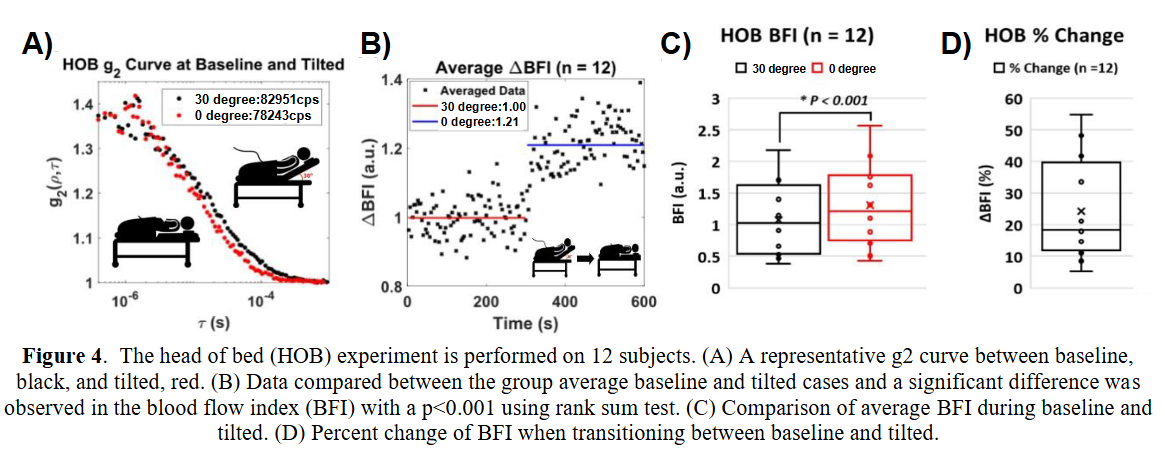

在头高位(HOB)实验中,12名健康受试者参与了这项颇具创意的测试。当病床从水平位倾斜30度持续5分钟后,SNSPDs在1064nm波长下清晰捕捉到脑血流指数(BFI)平均增加了(24.2±16.2)%。这一结果与785nm波长下的传统CW-DCS研究高度吻合,但SNSPDs展现出更高的信噪比和更长的源探测器间距优势。

与SNSPDs的"量子精密"不同,SPAD相机展现出"规模化监测"的独特优势。瑞士SPAD3相机是一款500×500像素的CMOS SPAD阵列,每个像素都是一个独立的光子探测器,如同拥有500×500只"眼睛"同时观测脑血流变化。

在手握实验中,SPAD相机与传统CW-DCS系统展现出惊人的一致性。当受试者进行100秒放松、60秒握力、100秒恢复的循环时,SPAD相机清晰捕捉到握力期间BFI的显著上升和释放后的下降趋势。更令人兴奋的是,SPAD相机能够分析不同频率段的功率谱密度,为研究血流动力学提供了更丰富的信息维度。

头高位实验中,SPAD相机同样表现出色。当受试者从仰卧位转为30度 upright位时,BFI出现了约20%的显著变化。这一结果与SNSPDs和传统DCS研究高度一致,证明了SPAD相机在脑血流监测中的可靠性。

2.3 波长的奥秘:1064nm的"光学窗口"

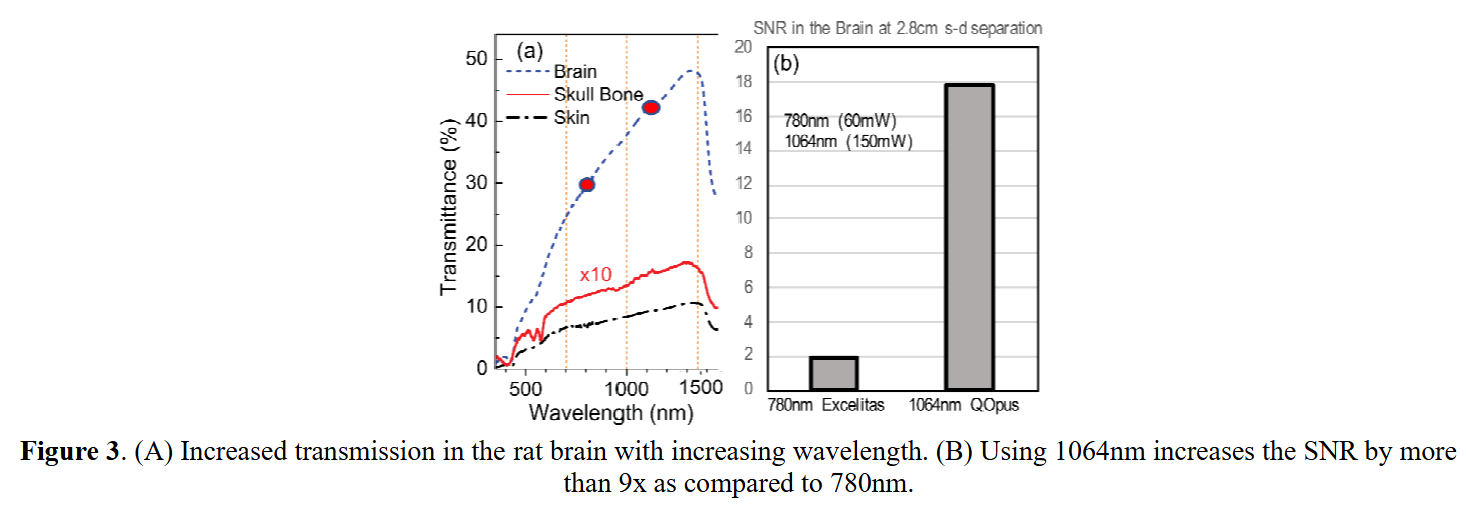

从物理学角度看,生物组织的约化散射系数(µs’)随波长增加而显著降低,这使得更长波长的光能够穿透更深的组织。实验数据显示,1064nm光在大鼠脑、颅骨和皮肤组织中的透射率显著高于780nm光。更重要的是,根据ANSI安全标准,在SWIR(短波红外)波长下允许的激光功率几乎是NIR(近红外)的三倍,这为提升信噪比提供了安全范围内的操作空间。

在人体大脑的直接对比中,使用SNSPDs在1064nm处的检测信号比780nm处高出约9倍。这一巨大的光子检测增强在时间域DCS中尤为重要,因为晚到的光子稀疏但对探测深层组织至关重要。更高的光子产量直接改善了信噪比,使更稳定、更高分辨率的血流测量成为可能。

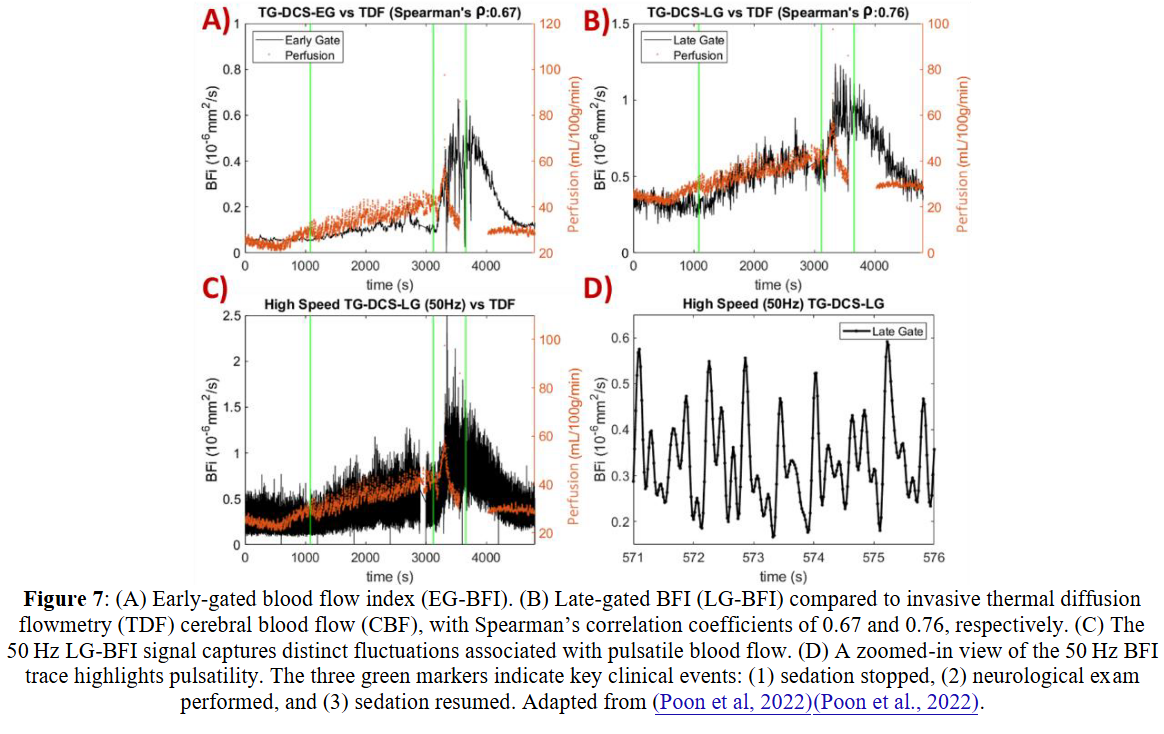

2022年,一项具有里程碑意义的临床研究在神经ICU中展开。研究人员首次将1064nm TD-DCS系统与SNSPDs应用于重症脑损伤患者。结果令人振奋:晚门BFI与有创热扩散血流仪(TDF)的脑血流测量显示出0.76的强相关性,早门BFI的相关性也达到0.67。

更令人惊叹的是,该系统以50Hz的高采样率运行,成功捕捉到脉动血流动力学的清晰节律波动。当临床事件如停止镇静、进行神经学检查和恢复镇静发生时,TD-DCS系统敏锐地反映出这些生理变化,为医生提供了实时、无创的脑血流动态信息。

4. 未来展望:融合创新的脑血流监测生态

4.1 技术融合:SNSPDs与SPADs的"互补共生"

SNSPDs和SPADs并非竞争对手,而是互补的技术伙伴。SNSPDs提供无与伦比的灵敏度和时间分辨率,适合需要绝对和深度分辨血流测量的应用;而SPAD和CMOS系统则允许可扩展和便携式设置,适合相对血流监测。

未来的脑血流监测系统可能会融合这些技术的优势,形成一个平衡深度灵敏度、空间覆盖和实用性的混合系统。这种融合不仅能满足临床环境的多样化需求,还能为神经科学研究提供更强大的工具。

4.2 展望:脑血流监测的"量子未来"

随着技术的不断进步,我们正站在脑血流监测新时代的门槛上。SNSPD技术的快速发展,如NIST团队开发的40万像素SNSPD相机,为大规模并行检测开辟了新途径。同时,SPAD相机的持续创新,如更高的光子检测效率和更快的时间门控,将进一步提升其在TD-DCS中的性能。

未来,我们有望看到多通道SNSPD系统与高密度SPAD相机的结合,形成一个全面的脑血流监测生态系统。这种系统将能够同时提供高灵敏度的深度分辨测量和大规模的空间覆盖,为神经科学研究和临床应用带来前所未有的机遇。

论文链接:

https://doi.org/10.1101/2025.06.08.25329202

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。