突破极限!等离子体激光放大新方案,功率直指拍瓦级 | OE NEWS

最近,国内在等离子体光学研究领域迎来新的进展。上海交通大学物理与天文学院激光等离子体教育部重点实验室盛政明教授研究团队,提出利用两束同向传播的激光脉冲(即泵浦光和种子光)在等离子体中激发拉曼前向散射过程,在极小的时空尺度内实现对近红外种子光脉冲的高效光放大。

研究背景

在过去的20年中,以等离子体为介质实现激光放大的主流方案包括拉曼背向散射机制与强耦合布里渊背向散射机制,但常面临诸多问题,如等离子体条件苛刻、双光对撞夹角限制、动理学效应与其他等离子体不稳定性等,从而影响实际放大效率;而且上述方案被放大的种子光脉冲的波长也局限在泵浦光附近。

迄今为止,拉曼背向光放大方案在实验上尚未突破0.1太瓦量级,相关的理论研究也有待进一步发展。因此,探索更高效、更灵活、更具鲁棒性的新型等离子体光放大机制,特别是能够突破波长限制、以及目前激光峰值功率的极限,成为该领域亟待解决的关键挑战。

研究创新点

盛政明教授团队首次提出基于同向传播的泵浦和种子激光脉冲,在等离子体中激发拉曼前向散射过程,从而实现种子光脉冲放大的方案(Forward Raman Amplification, FRA)。该模型不同于已有的等离子体背散光放大方案中试图抑制前散不稳定性,而是将其转变为种子光放大的主要能量来源。

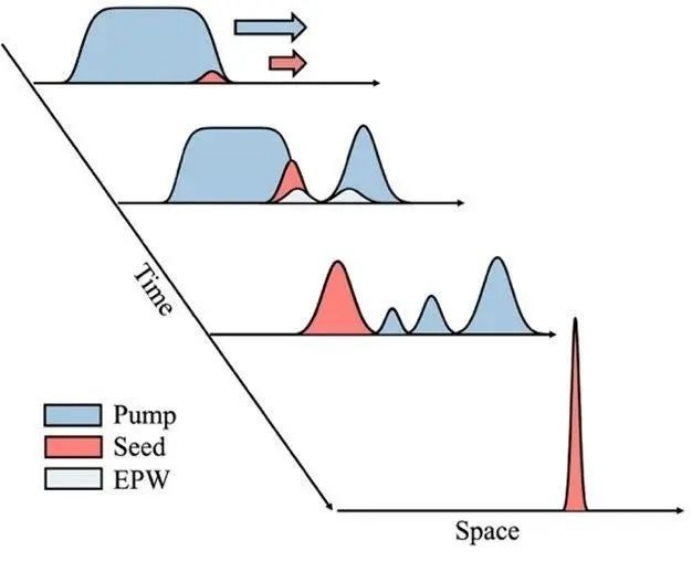

在FRA方案中,满足拉曼前散相位匹配条件的泵浦光脉冲和种子光脉冲同向注入相应密度的等离子体。由于种子光波长显著大于泵浦光,因此二者在等离子体中传播时,拥有更大群速度的泵浦光会在空间上逐渐超越种子光。在这一过程中,双光拍频叠加有效激发电子等离子体波,通过三波耦合过程实现泵浦光能量往种子光的持续转移,使得后者得到动态光放大。放大后的种子光脉冲继续在等离子体中独立传播,并触发自相位调制,实现其脉宽的自压缩,光强进一步提升。

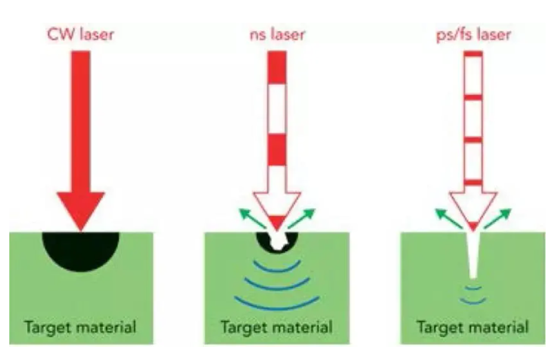

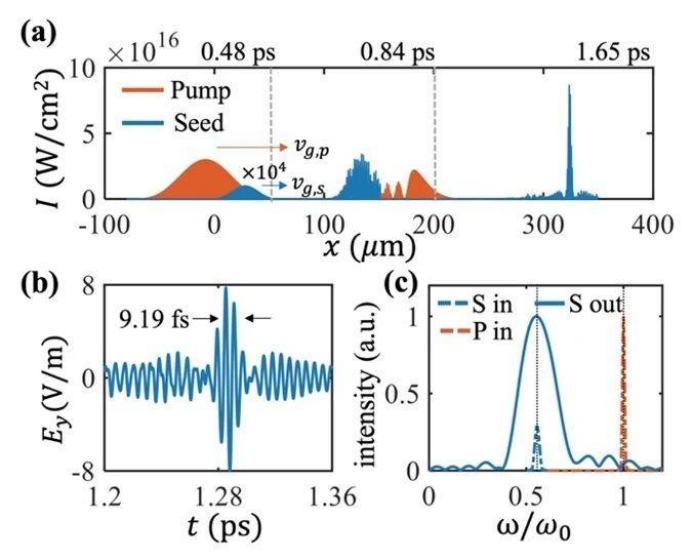

基于以上物理图像(如图1所示),研究团队构建了相应的FRA线性模型和非线性模型,并首次解析获得了等离子体光放大的解析增长率和定标关系。通过理论分析和数值模拟发现,在百微米空间尺度、亚皮秒时间尺度内,利用1.0 μm泵浦激光,FRA可将1.8 μm的种子光脉冲峰值光强放大104~105倍,脉宽压缩至准单周期量级。

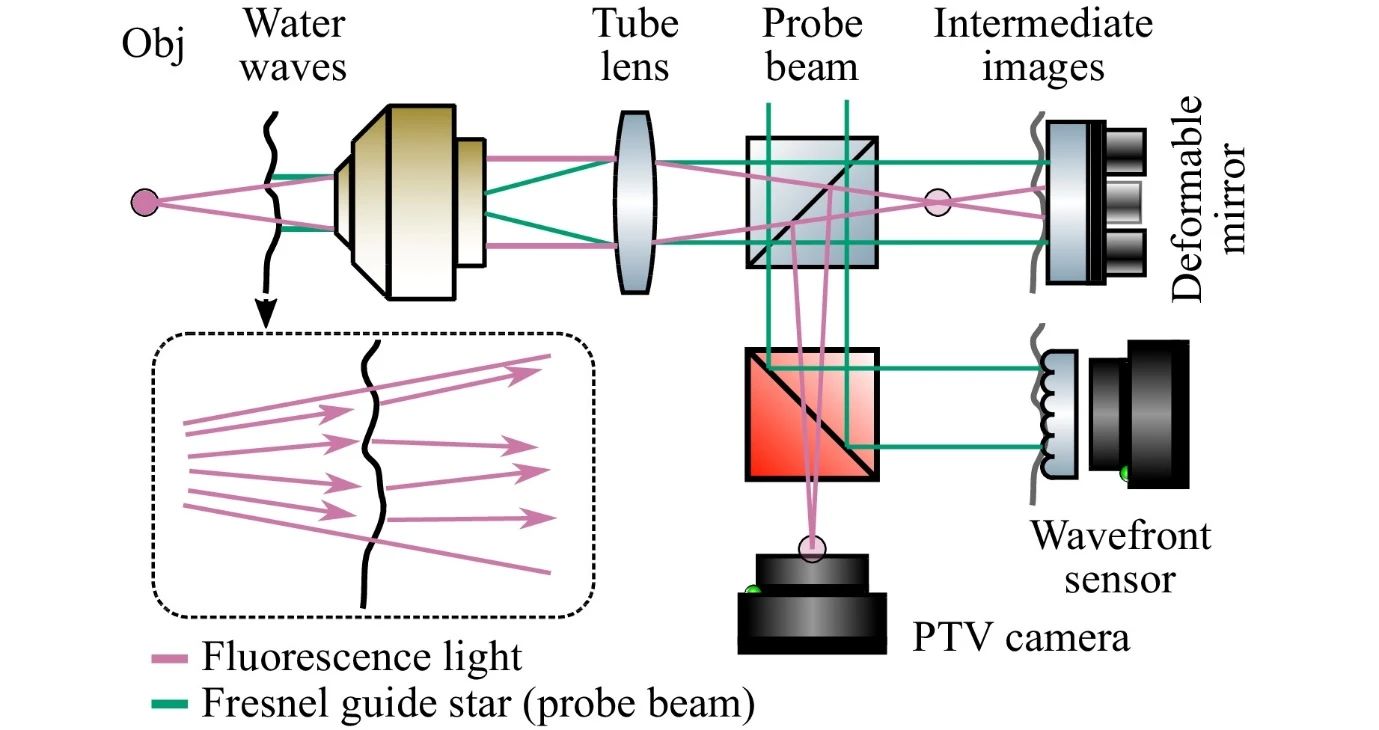

图1 等离子体拉曼前散光放大示意图

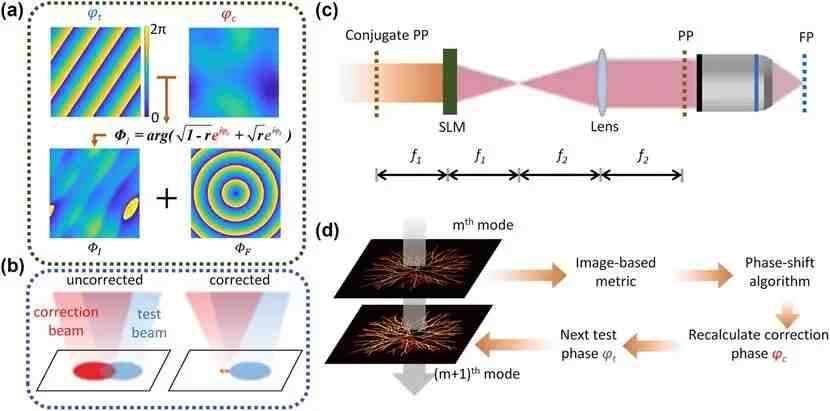

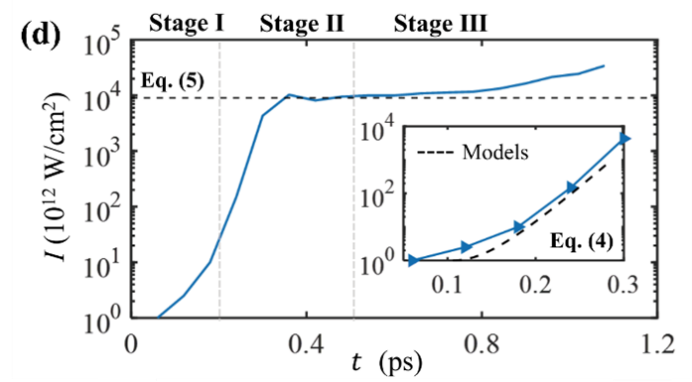

利用三维粒子模拟程序(见图2),团队进一步证实了FRA方案在实际几何构型下的可靠性,并论述通过采用毫米尺度光斑的种子光,FRA将具备拍瓦量级高功率、少周期、近红外光脉冲的输出能力。此外,只需适当增大激光光束的口径,该方案在理论上具备突破目前激光技术能达到的峰值功率极限的能力。

图2 一维和三维PIC数值模拟结果展示。(a) 一维PIC模拟给出的不同时刻光场的空间分布。(b) 输出放大后的种子光脉冲随时间的变化。(c) 输入与输出光场的频谱分析。(d) 三维PIC数值模拟给出放大过程中,种子光脉冲峰值光强随时间变化的三个阶段,其中黑色虚线为理论解析模型。

该工作提出的等离子体拉曼前散光放大方案为近红外波段高功率少周期激光脉冲的产生提供了全新的路径,从而有望应用于从阿秒脉冲产生、新型粒子加速器、到极端强场物理等广泛的领域。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。