山西大学:低强度噪声、高稳定光源助力空间引力波探测 | 前沿进展

2015年,人类首次直接探测到引力波,标志着宇宙探索进入了全新时代。与地基引力波探测不同,空间引力波探测所关注的频率带宽位于0.1 mHz–1 Hz之间,主要对应超大质量黑洞并合、超新星爆发等重要天文事件。空间引力波探测的测量灵敏度直接受到激光器强度噪声与相位噪声耦合效应的制约,因而对激光器的性能提出了更加严苛的要求。

国际上的空间引力波探测计划,如激光干涉空间天线(LISA,Laser Interferometer Space Antenna)以及中国的天琴计划、太极计划等,都对激光器的极低频噪声指标提出了严格要求,特别是在激光相对强度噪声(RIN, Relative Intensity Noise)、频率噪声以及差分相位噪声等方面。其中,极低频段的激光强度噪声表现为功率的缓慢波动,这种波动会在航天器的测试质量上引入辐射压力噪声,进而限制干涉仪的测量灵敏度。例如,LISA任务要求激光器输出功率不低于2 W,且在0.1 mHz–1 Hz频段的激光相对强度噪声必须低于1×10-4/√Hz。

为实现上述严格指标,必须采用主动光电负反馈技术对激光强度噪声进行抑制。山西大学研究团队针对上述关键问题,从光电反馈控制原理入手,分析并确定了影响极低频激光强度噪声抑制效果的关键限制因素,自主研发了各类高性能关键电学部件,并通过优化光学器件性能,最终成功研制出一种具有极低强度噪声、高稳定性,适用于空间引力波探测的激光光源。该研究成果以“Laser intensity noise suppression for space-borne gravitational wave mission” 为题发表于Optics Express 期刊上。

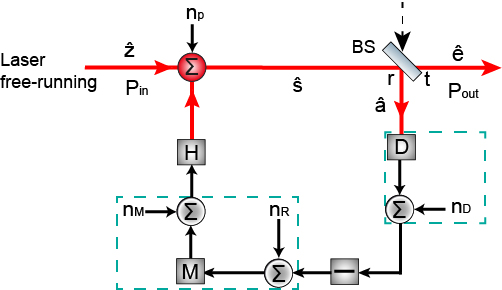

基于光电负反馈控制理论,课题组构建了极低频段激光功率稳定模型(如图1所示),定量分析了技术噪声、执行器噪声、电压基准噪声以及探测器电子学噪声在外环相对强度噪声中的贡献。理论计算表明,电压基准噪声和探测器电子学噪声不能被环路增益所抑制,二者显著影响极低频段(0.1 mHz–1 Hz)激光器的相对强度噪声。

图1 建立功率稳定理论噪声定量模型

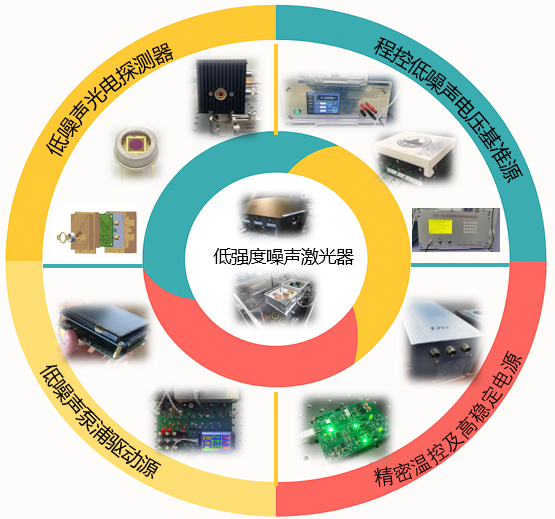

目前,国际上现有工作缺乏对极低频段电学器件噪声性能和长期稳定性的系统研究,课题组自主研制了包括光电探测器、电压基准源、泵浦驱动源、精密温度控制器以及高稳定电源等在内的一系列关键电学器件。通过理论分析与实验验证相结合,采用多种技术手段成功抑制了器件在极低频段内包括1/f噪声在内的各种低频噪声。如图2所示,为课题组近年来自主研发的关键电学器件。

图2 自主研发关键极低频段各类电学器件

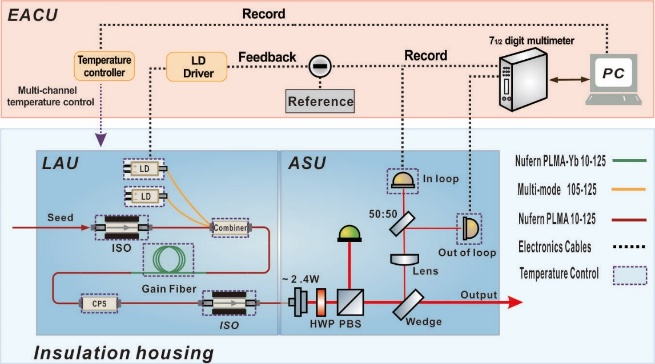

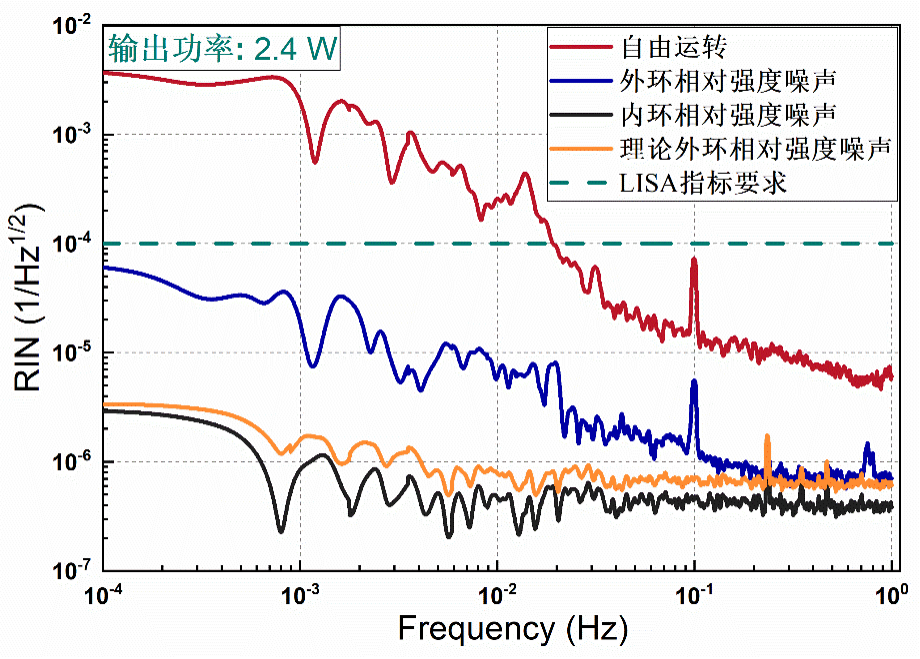

实验中,构建基于MOPA(Master Oscillator Power Amplifier)结构的光纤激光放大器(如图3所示),其输出功率为2.4W,波长为1064nm,放大器斜效率高达56.45%,光信噪比约为72 dB。此外,为抑制温度波动对极低频段测量结果的影响,实验采用精密温控仪对光纤激光器内各关键组件进行了主动温控,并构建了高稳定性的实验环境;对激光器在自由运行状态下的频率噪声和差分相位噪声进行了精确测量。自主研发的低噪声光电探测器电子学噪声低于9.5 × 10−7V/√Hz@ 0.1 mHz-1 Hz;程控低噪声电压基准源噪声低于2× 10−6 V/√Hz@ 0.1 mHz-1 Hz,二者性能指标均达到国际领先水平。实验最终测得系统在0.1 mHz-1 Hz频段的RIN低于6× 10−5/√Hz@ 0.1 mHz-1 Hz,达到当前国际最高水平,满足空间引力波探测的严格要求。

图3 低噪声光纤放大器相对强度噪声实验结果

图4 激光放大器相对强度噪声结果图

课题组成功研制出适用于空间引力波探测任务的极低强度噪声、高稳定激光光源,其相对强度噪声满足空间引力波探测激光器的严格需求。此外,围绕该激光光源,课题组还自主研发了一系列外围关键电学器件,开启了极低频段电学器件研究的新篇章。未来将持续优化极低频段关键电学器件的性能,探索更加先进的噪声抑制方法,以进一步提升空间引力波探测激光器的稳定性和可靠性。同时,相关技术的突破也将推动高精度测量技术在其它前沿科学领域的应用,为精密测量的等领域提供关键技术支撑。(该研究得到国家重点研发计划项目的资助)

论文通讯作者为山西大学田龙教授和郑耀辉教授,论文第一作者为山西大学博士生李番,山西大学尹王保教授和清华大学李宇航副研究员为本工作提供了重要的技术支持和有益的学术讨论。

原文链接:

https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-33-13-28141&id=573275

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。