拍瓦激光脉冲的单次时空矢量场测量

专家视点

对光的各种自由度的控制是现代物理学和技术(从量子光学到电信)的基础。超强激光代表了这种控制的巅峰,将光集中到极端强度,在这种强度下,电子在单个光学周期内以相对论速度振荡。这些特殊的条件为探索光-物质相互作用的基本方面和开发变革性应用提供了独特的机会。然而,对强超短激光的精确表征已落后于产生它们的能力,这给推进激光科学及其应用带来了瓶颈。在此,Sunny Howard等人提出了一种用于强超短激光脉冲的单次矢量场测量技术,该技术为其完整的时空和偏振结构提供了前所未有的见解,并量化相关不确定性。这种方法通过利用这些激光脉冲的固有特性,将整个矢量场有效地编码到二维探测器上,从而实现了实时表征。研究人员在从高重复率振荡器到拍瓦级激光器的系统上展示了它的能力,揭示了微妙的时空耦合和偏振效应。这一进步弥合了激光物理理论和实验之间的差距,为模拟提供了关键数据,并加速了高场物理、激光-物质相互作用、未来能源解决方案等领域新应用的发展。该工作发表在Nature Photonics。

Sunny Howard, Jannik Esslinger, Nils Weiße, Jakob Schröder, Christoph Eberle, Robin H. W. Wang, Stefan Karsch, Peter Norreys and Andreas Döpp, Single-shot spatiotemporal vector field measurements of petawatt laser pulses. Nature Photonics 19(8): 898–905 (2025).

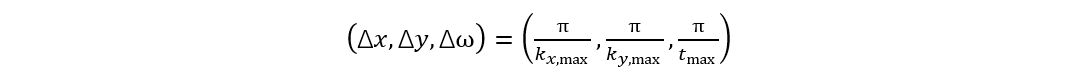

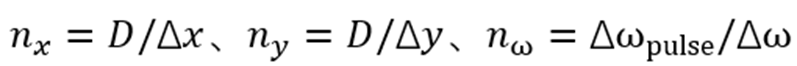

。若以该分辨率或更高分辨率进行采样,在测量不确定性范围内,所得结果将能精确反映定义焦体积内激光能量的分布情况。第二个启示来自维纳-辛钦定理:焦点处能量的高度集中意味着近场自相关函数具有较大的尺度长度。超强光激光脉冲的这种固有平滑特性为场重建问题提供了额外约束,使得单次捕获矢量场成为可能,即利用这些信息设计实时获取矢量电磁近场系统——这是一种用于实时获取矢量电磁近场的智能测量设备,能将时空光谱矢量场唯一编码到近场中,并配备相应的软件解码流程。随后,在德国加兴的先进钛蓝宝石激光-3000拍瓦激光系统上获得一系列实验结果验证了该设备的全部性能。

。若以该分辨率或更高分辨率进行采样,在测量不确定性范围内,所得结果将能精确反映定义焦体积内激光能量的分布情况。第二个启示来自维纳-辛钦定理:焦点处能量的高度集中意味着近场自相关函数具有较大的尺度长度。超强光激光脉冲的这种固有平滑特性为场重建问题提供了额外约束,使得单次捕获矢量场成为可能,即利用这些信息设计实时获取矢量电磁近场系统——这是一种用于实时获取矢量电磁近场的智能测量设备,能将时空光谱矢量场唯一编码到近场中,并配备相应的软件解码流程。随后,在德国加兴的先进钛蓝宝石激光-3000拍瓦激光系统上获得一系列实验结果验证了该设备的全部性能。01

,几乎是理想束腰面积的700倍。此外,若光谱范围为,仅需10个采样点即可分辨远场中100 fs的,而实时获取矢量电磁近场系统实现的分辨率至少为该值的两倍。

,几乎是理想束腰面积的700倍。此外,若光谱范围为,仅需10个采样点即可分辨远场中100 fs的,而实时获取矢量电磁近场系统实现的分辨率至少为该值的两倍。

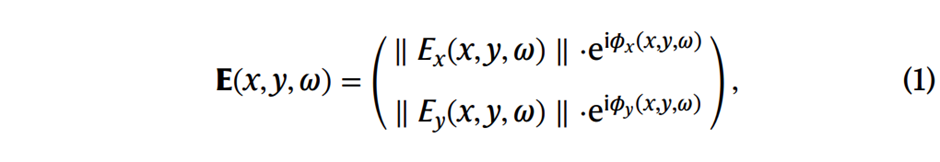

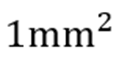

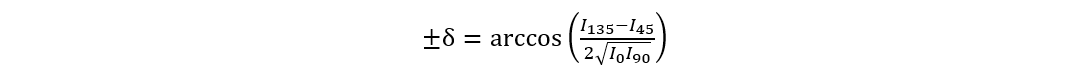

图1 用于矢量场单次测量的实时获取矢量电磁近场技术。(a)光学装置的作用是将四维矢量场编码到二维强度测量结果中。准直光束被分割为两部分,一部分用于测量光谱相位,另一部分则通过双折射介质(BM),在不同偏振方向之间产生相对光谱啁啾。接下来,微透镜阵列(MLA)对波前进行编码。产生的图案由4f系统成像,该系统的傅里叶平面附近放置了一块衍射光栅(DG)以实现光谱编码,同时在传感器上使用了偏振滤光片阵列(PFA)。(b)编码器像素的提取与处理。在空间的每个点上,均可恢复光谱与偏振信息,同时得到不确定性估计结果。(c)将编码器像素获取的信息整合为矢量近场。(d)(将近场)传播至焦点。

02

03

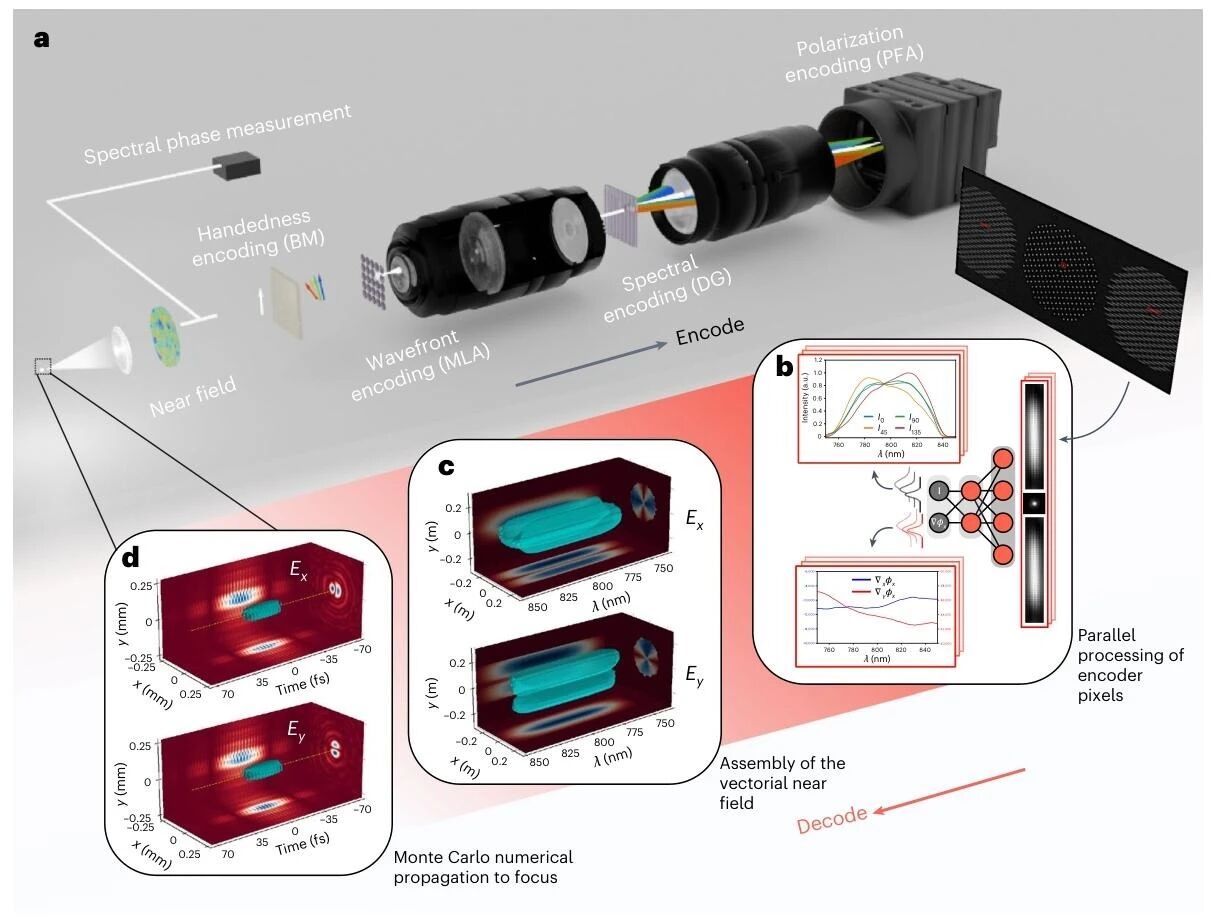

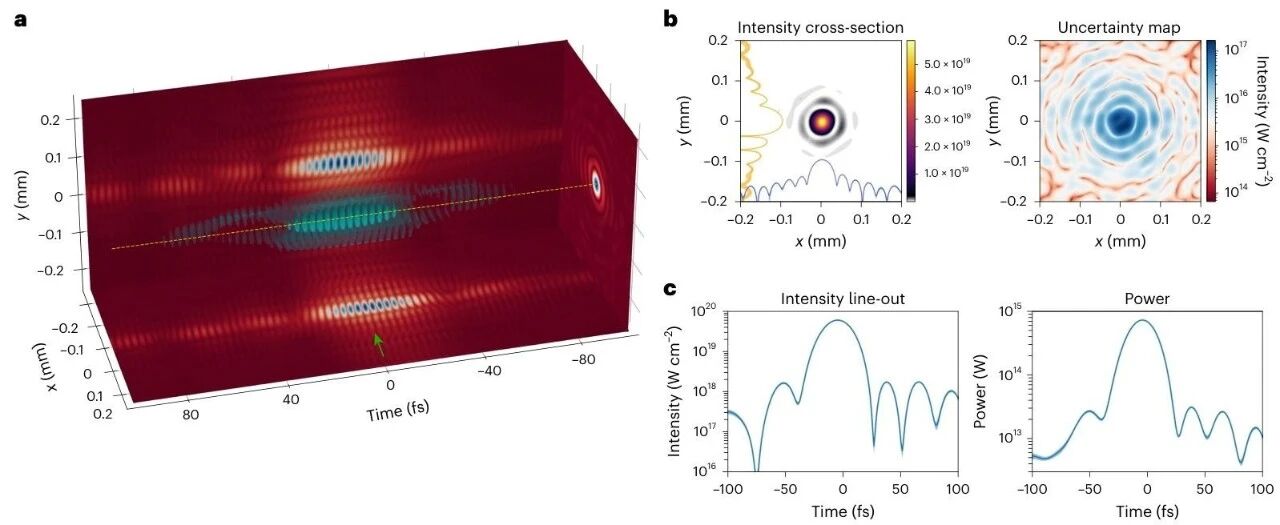

图2 拍瓦级激光脉冲时空场的单次测量结果。(a)ATLAS-3000激光脉冲在焦点处的电场。可视化图像展示了电场的等值面,为清晰起见,其中载波频率已降低至原来的1/2。(b)光束中心处强度的时间切片(a中绿色箭头标记),同时包含该强度的不确定性估计。此外,在强度切片中还包含穿过截面中心的空间线分布,以对数尺度显示。(c)穿过光束中心的强度线分布(在a中由黄色线标记)以及通过对空间积分强度得到的功率。所有显示的误差棒均代表预测的±2σ置信区间。

图2a显示焦点处的时空光谱场,图2b为(t=0)时的截面。需注意的是,峰值强度处的相对不确定性比信号水平低两个数量级。图2c显示脉冲在焦点位置(x=0,y=0)及空间积分后的时间强度——前者的脉冲宽度为29.8±0.2飞秒。此外,研究人员还计算了激光的时空斯特列尔比,该比值用于描述波前导致的峰值强度降低:绝对比值为0.81,而时空耦合隔离比值(通过从脉冲中去除光谱平均波前得到)为0.93,与其他拍瓦级激光装置报道的结果相近。

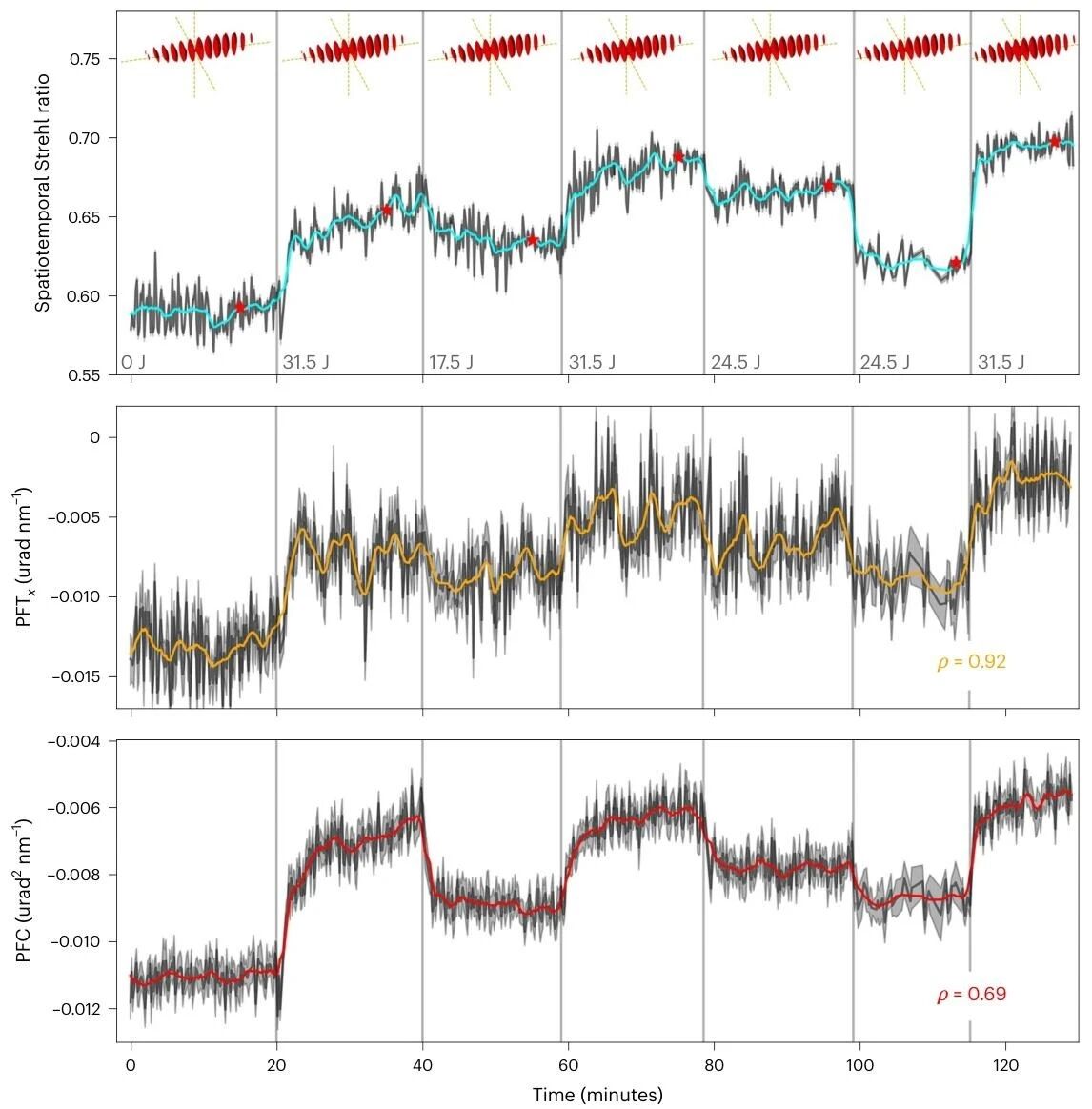

在验证实时获取矢量电磁近场系统能够分辨单个激光脉冲后,研究人员开展了实时监测激光时空耦合含量的实验。实验中,ATLAS-3000系统以1赫兹的重复频率运行,泵浦能量通过调整泵浦激光配置每约20分钟改变一次。对于每次激光脉冲,均采用实时获取矢量电磁近场获取脉冲结构,随后计算时空耦合含量与时空耦合隔离时空斯特列尔比,以研究这些参数的长期动态变化。需说明的是,这些测量未采用参考值,因此斯特列尔比包含了将脉冲传输至实时获取矢量电磁近场系统的光学装置所引入的时空耦合,其数值低于真实值,但仍可用于分析动态变化趋势。

图3 随激光泵浦能量变化的时空斯特列尔比及时空耦合的演化过程。每一条垂直灰线处均对应一次泵浦能量的改变,具体能量值标注在时空斯特列尔比子图的底部。每个红色星号代表上方三维图中所展示场的时间位置。测量未采用参考(时空斯特列尔比包含了用于将脉冲传输至实时获取矢量电磁近场装置的光学系统所产生的时空耦合的影响。

图3展示了时空斯特列尔比的演化过程以及与该比值皮尔逊相关系数最高的两个时空耦合参数——水平方向的脉冲前倾斜与脉冲前曲率。显然,高光谱斯特列尔比通常随泵浦能量的增加而提高——从物理机制上看,这是因为压缩器在特定泵浦能量下会完成对齐,此时可通过倒置场自相关仪将脉冲前倾斜最小化。在所有时空耦合参数中,与峰值强度的相关性最强(皮尔逊相关系数)。

脉冲前曲率同样具有较高的相关性且表现出在较长时间内保持稳定的特性——尤其是当所有泵浦激光在关闭后重新开启时(T=20分钟),这一特性更为明显。造成该现象的可能原因是:随着泵浦能量的调整,增益介质会发生非均匀加热,进而导致热透镜效应变化,而这种热透镜效应本身具有色散性,因此会引发不同的脉冲前曲率,这些细微的动态变化此前从未被观测到,尽管它们对聚焦强度(由时空斯特列尔比表征)具有不可忽视的影响。

04

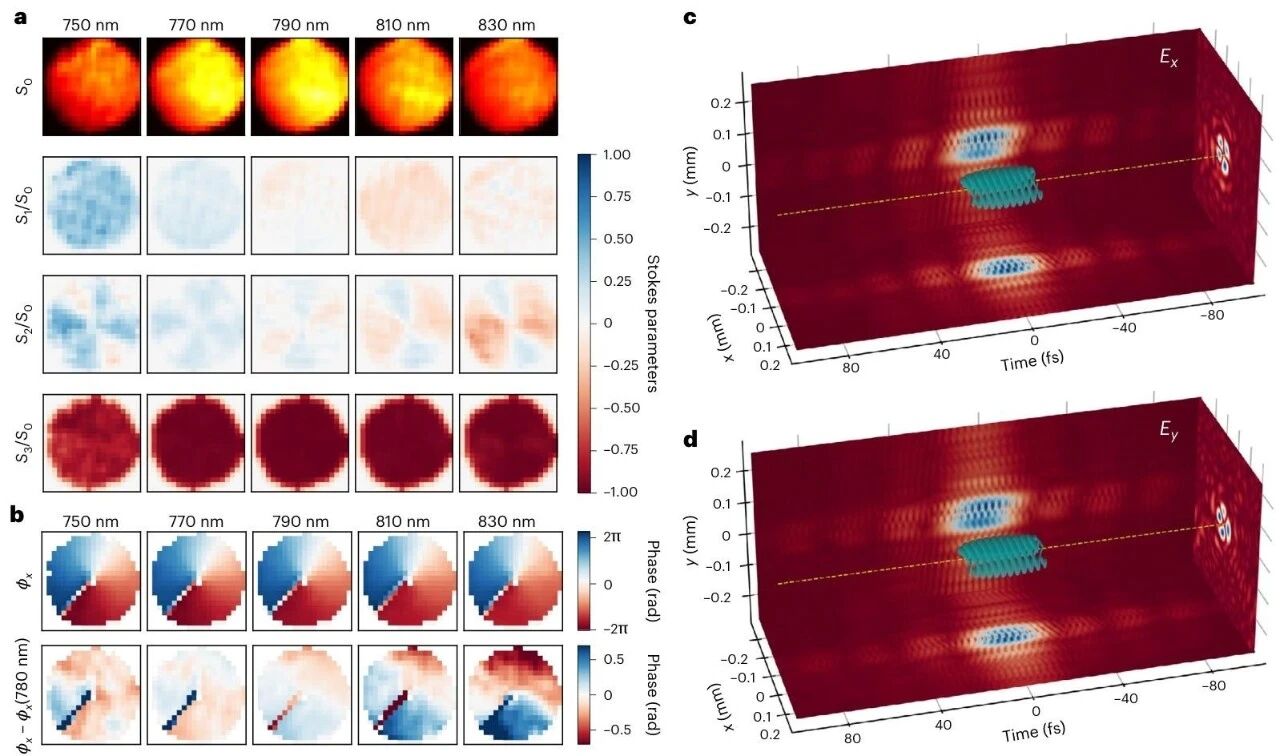

图4 光学涡旋时空矢量场的单次测量结果。(a)矢量近场的时空光谱斯托克斯参数。(b)光学涡旋的螺旋波前,还展示了(波前)与涡旋延迟器设计波长(780 nm)的相对变化,体现了该光学涡旋的色散特性。(c)(d)焦点处的场分布,分别对应Ex和Ey。为清晰起见,载波频率已降低至原来的1/2,空间单位已按ATLAS-3000系统(其近场直径为 27 厘米)进行缩放。

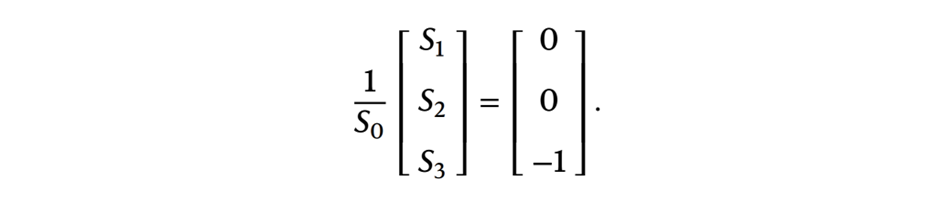

实验中,首先采用四分之一波片将入射激光脉冲转换为圆偏振光,随后使其通过涡旋延迟器,从而赋予脉冲轨道角动量(m=2)。从偏振分量Ex与Ey的角度分析,每个分量均具有螺旋波前且两者之间存在的相位差,相位差的符号由圆偏振的旋向决定。实时获取矢量电磁近场系统利用光谱相关的双折射介质(这里为半波片)及光谱平滑性的先验假设,可确定偏振旋向。由于光束时间限制,该实验在超快振荡器上完成,但该方法在超强光装置上同样适用。图4所示结果验证了所得矢量场的光谱相关性,这与用于产生涡旋的四分之一波片和涡旋延迟器的色散特性一致。对于理想的左旋圆偏振光束,归一化后的三个斯托克斯参数值如下:

05

研究人员提出的实时获取矢量电磁近场技术,可实现对超强光激光脉冲时空矢量场的单次测量。与标准激光表征设备不同,实时获取矢量电磁近场的开发始于对目标物理量(远场)的系统分析,这一分析指导了后续的每一项设计选择。最终得到的方法性能更优、可靠性更高,相比以往研究具有多项关键优势:大多数现有方法需要数百次脉冲测量才能完成表征,而实时获取矢量电磁近场仅需单次脉冲即可实现激光脉冲的完整时空表征(包括全部偏振信息),大幅节省了测量时间;此外,由于系统构建速度快,该方法可在重复频率约1赫兹的超强光激光装置上实现在线测量与优化——这一点已通过在ATLAS-3000系统上的应用得到验证,实现了对拍瓦级激光脉冲的单次时空矢量场表征。

重要的是,实时获取矢量电磁近场技术能够探测此前无法获取的物理现象,包括激光脉冲时空波前的脉冲间波动;同时,通过对脉冲偏振态的完整处理,可实时研究矢量超强光激光脉冲。可以认为,该技术的通用性与诸多优势将成为推动超快物理(尤其是超强光激光领域)发展的催化剂:实时获取矢量电磁近场能实时提供全面的脉冲表征,为激光参数的在线优化提供支持,从而提高实验效率与有效性;这种实时能力还为先进优化技术(如激光等离子体加速的贝叶斯优化)铺平了道路,有望在粒子加速等应用领域取得突破。此外,通过提供关于实际系统性能的关键数据(包括脉冲间波动与偏振信息),实时获取矢量电磁近场填补了模拟计算与实验实际之间的空白,提高了超强光激光物理领域中计算模型的预测能力。

值得关注的是,实时获取矢量电磁近场对矢量光束的完整表征能力,为在超强光激光实验中利用结构化光开辟了新方向——这有望在粒子加速、高次谐波产生、激光驱动聚变等领域催生新应用。在这些领域中,对激光脉冲空间、时间与偏振特性的精确控制至关重要。而单次、全矢量场表征能力,使得人们能够观测此前无法探测的细微效应与瞬态现象,这可能为激光设计与控制技术的改进提供关键支撑。

总之,实时获取矢量电磁近场不仅为激光诊断提供了一种强大的新型工具,还有潜力加速超强光激光广泛应用领域的发展。通过在极端条件下实现结构化光束的使用与表征,实时获取矢量电磁近场为在最高强度下控制和调控光与物质相互作用开辟了新途径,有望推动激光科学与技术突破现有边界。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。