Nat. Electron. | 微腔光频梳同步的光电子技术

本文由论文作者团队投稿

导读

随着6G通信、自动驾驶和智能计算等技术的快速发展,对高频、宽带、低延迟信号处理的需求急剧攀升。传统电子系统依赖晶体振荡器生成时钟信号,但其频率通常局限在数百兆赫,需通过复杂的频率转换电路才能覆盖微波至太赫兹频段。这种方案带来了高功耗、窄带宽和信号失真等一系列问题。

光电子技术虽能通过光学载波直接合成微波甚至太赫兹信号,但在实际系统中,光信号与电子设备的时钟难以协同。如果系统不同步,就会在系统源之间产生频率和相位误差,从而降低处理精度和信息传输速度。现有的光电子系统锁定方法,如Pound–Drever–Hall锁相法、频率倍增并注入锁定法以及f-2f自参考锁定法等,虽然在减少数字信号处理(DSP)方面有一定效果,但通常需要额外的硬件和操作。这些方法的复杂性和成本限制了其广泛应用。

近日,为了解决这一难题,北京大学常林研究团队联合中国科学院空天信息创新研究院提出了一种基于片上微腔光频梳的光子时钟芯片。基于超高Q 值谐振器,利用自注入锁定微腔光频梳技术,实现了无需电子设备辅助的低噪声微波光子振荡器。该振荡器可合成从MHz 到 100 GHz以上的微波信号,并通过提供共享的时频参考,自然同步光学合成信号和电子设备。这种策略可实现极高的数据处理精度,从而在数据传输中消除相干DSP算法。此外,它还能通过一套共享硬件整合各个频段的不同功能,并完成了通感一体的应用验证。

该成果发表在Nature Electronics,题为Microcomb-synchronized optoelectronics。该工作由北京大学电子学院区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室作为第一单位完成。该论文的共同第一作者为北京大学电子学院博士后张祥鹏,博士研究生张绪光和陈玉君。北京大学电子学院常林研究员、中国科学院空天信息创新研究院李王哲研究员和加州大学圣巴巴拉分校John E. Bowers教授为论文的共同通讯作者。北京大学王兴军教授,胡薇薇教授,博士后劳成昊,博士研究生周子璇,黄佳辉,加州大学圣巴巴拉分校Warren Jin博士,中国空天院空天信息创新研究院董婧雯副研究员,马尉超副研究员和刘宸钰助理研究员做出来重要贡献。

本文研究者将分布式反馈激光器与氮化硅微环谐振腔通过六轴精密平台对准,利用压电控制器微调两者间隙至亚微米级,使激光器进入自注入锁定状态。此过程中,激光器的部分输出光反馈至微环腔,腔的高品质因子共振特性迫使激光频率锁定至腔模,显著压缩线宽并提升相干性。自注入锁定技术通过巧妙的反馈机制,将激光器的“自由奔跑”频率驯服为高度稳定的相干光源,成为光电子系统迈向高频、低噪声、集成化的关键推手。随着工艺进步与应用拓展,该技术有望在6G通信、量子计算和智能感知等领域释放更大潜力。

基于微腔光频梳的光子时钟芯片

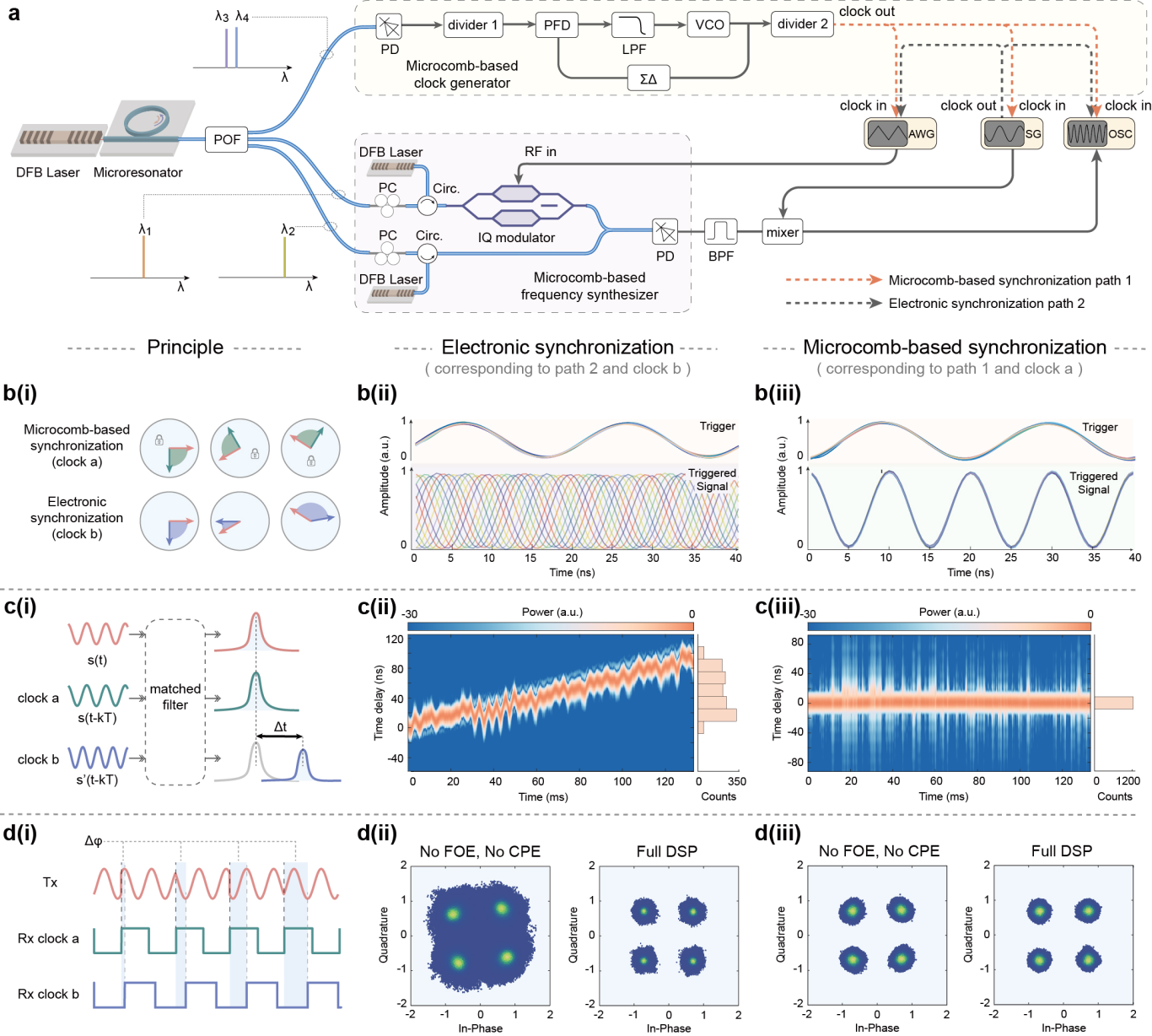

该团队开发了一种基于微腔光频梳的频率合成器,该合成器由一个Si3N4微谐振器和一个商业磷化铟DFB激光器组成。通过自注入锁定,实现了重复频率为35.3 GHz的相干微腔光频梳状态。这种微腔光频梳具有低噪声特性。此外,该微腔光频梳可以通过简单的激光开关直接打开和关闭,无需任何辅助控制或反馈电子设备。结合单边带调制与注入锁定技术,合成的信号支持UHF至W波段信号无缝覆盖,其中合成的宽带信号(带宽2 GHz)功率平坦度优于1.3 dB。

图1:微腔光频梳及频率合成

图源:Nature Electronics

在光电子系统中,光生微波信号与电子系统的同步与否将直接决定系统的性能。因为光生微波信号与电子时钟的频率不同步将导致相位噪声累积,高频信号生成时相位抖动加剧,影响调制精度(如QAM误码率上升)这些问题会直接恶化信息系统尤其是相干系统的性能和效用。如导致通信系统的误码率提升以及雷达系统距离和速度探测精度的降低等。要解决这一难题往往需要耗费大量的硬件或算力成本,如需额外锁相环、反馈电路进行锁定或DSP补偿误差等。

光子时钟芯片的同步验证

研究团队还利用微腔光频梳为整个光电子系统提供时钟参考。通过将微腔光频梳的重复率进行频率分频,生成了一个基于微腔光频梳的时钟信号,频率为10MHz。这种时钟信号可以满足电子设备的同步需求,并且可以通过低损耗光纤进行远程同步。研究团队通过触发测试、脉冲压缩、无线通信实验实现了对此光电同步技术有效性的验证。

触发测试中,电子时钟同步下,触发信号与被触发信号无固定相位关系,被触发信号相位随机分布,波形叠加后呈现无序性。而微腔光频梳同步下触发信号与被触发信号实现了相位相参,被触发信号相位抖动<0.15 rad,波形稳定。

脉冲压缩实验中,在电子时钟同步下,延迟的测量误差随时间的逐渐变大(-2~100 ns),同时伴有较为明显的随机振荡。而在微腔光频梳同步下,测量得到的延迟误差基本稳定(±2 ns),降低了25倍左右。

在无线传输中,在电子时钟同步下,在使用完整的DSP算法后星座图可以恢复,但是当去除载波恢复和相位恢复DSP算法后星座图便无法解析。对比微腔光频梳同步,信号在没有相干DSP算法时星座图可以正常恢复,同时误差矢量幅度(EVM)为13.2%,接近全DSP处理的12.3%,说明该方法可以有效节省计算资源。

图2:微腔光频梳同步与仅电子同步方法的性能对比

图源:Nature Electronics

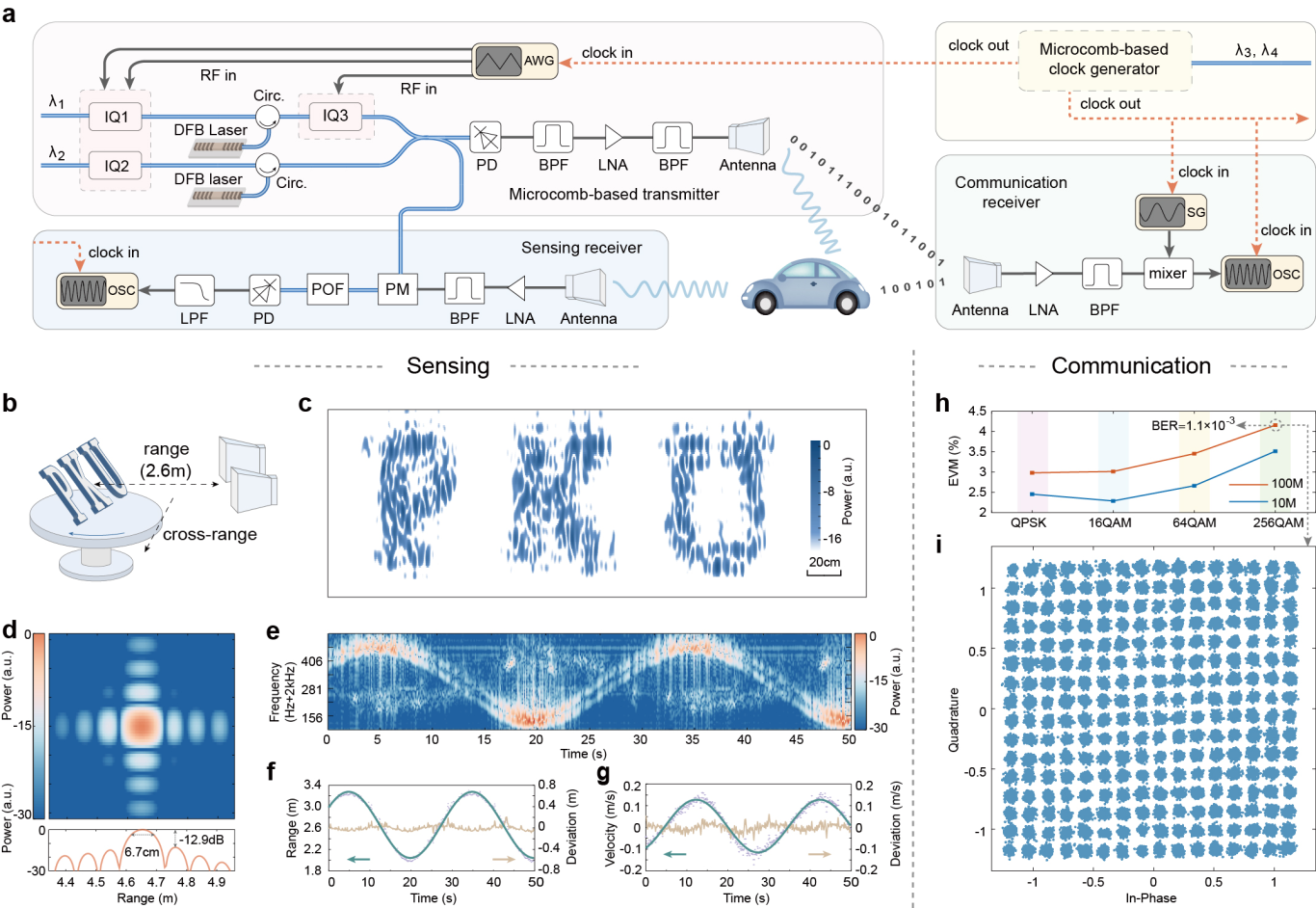

基于光子时钟芯片的通感一体(JSAC)验证

微腔光频梳同步光电子系统能够将不同波段的多种功能集成到一个共享的硬件平台上,从而实现通信、感知、频率测量、导航等多功能一体的系统。这种系统在传感模式下,可以利用线性调频信号进行目标检测和成像;在通信模式下,可以实现高速数据传输。这种多功能性不仅提高了系统的效率,还降低了系统的复杂性和成本。为展示该技术的潜力,团队构建了基于微腔光频梳同步的通感一体(JSAC)系统,为通信与感知模块提供统一参考时钟,消除频率失配。

在感知模式下,选择光频梳相邻梳齿(间距35.3 GHz),通过单边带调制生成Ka波段线性调频感知信号,带宽2 GHz,距离分辨率达6.7 cm,完成了对模拟点目标、转台两点目标以及面目标的成像,距离向和方位向分辨率均达到厘米级,还完成了对38米外的24米高楼的探测;在通信模式下完成了在Ka波段(30.3 GHz)16-QAM,64-QAM以及256-QAM数据传输,其中它们的矢量误差幅度均在4.5%以下。其中符号率100 MBd/s,调制格式为256-QAM的结果中,误码率(BER)低至1.1×10-3,满足前向纠错阈值。

图3:微腔光频梳同步的通感一体验证

图源:Nature Electronics

总结与展望

微腔光频梳同步光电子技术的出现为信息处理领域带来了新的机遇。它不仅能够提高传统光电子系统应用的性能,还为智能计算、太赫兹通信、无GPS导航和量子传感等新兴领域提供了新的技术手段。此外,随着光子集成电路和CMOS电子芯片的不断发展,基于微腔光频梳的光电子系统有望实现全芯片集成,从而进一步推动信息系统的微型化和高性能化。

总之,微腔光频梳同步光电子技术的出现标志着信息处理领域的一个重要突破。它不仅解决了光合成信号与电子时钟之间的同步难题,还为未来信息系统的高性能、低功耗和多功能化发展提供了新的方向。随着这一技术的不断成熟和应用,我们有理由相信,它将在未来的数字化时代发挥重要作用,为人类社会的发展带来更多的便利和创新。

论文信息

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。