量子光谱学路线图

传统光谱学如同用手电筒探索黑暗房间,强光虽能照亮物体,却可能惊扰甚至破坏脆弱的 "展品"(如生物分子);而量子光光谱学则像一支 "量子火炬",既能用最微弱的光线照亮微观世界,又能捕捉到传统技术永远无法企及的量子密码。

要理解量子光光谱学的革命性,首先需要认识 "量子光" 与传统光的本质区别。传统光谱学依赖经典光的频率、强度等参数,就像用不同颜色的画笔给物质 "画像";而量子光则解锁了光子的量子特性 —— 纠缠、相位、光子统计等 "新维度",让科学家能以全新视角解析物质的微观结构。

1. 从 "连续波" 到 "量子态":光的本质跃迁

经典光的能量分布是连续的,如同一条平滑的波浪;而量子光的能量则以 "光子" 为基本单位,其状态可以用 "量子态" 精确描述,其核心特性可以概括为三点:

- 纠缠特性:两个光子的量子态相互绑定,测量一个就能瞬间知晓另一个的状态,无论距离多远。这种特性让量子光成为 "协同探测器",两个光子分工合作,一个与物质作用,一个传递信息。

- 光子统计:经典光的光子数分布遵循泊松分布(类似随机排队),而量子光可以呈现 "反聚束"(光子均匀间隔)、"亚泊松"(光子更集中)等特殊分布。这种可控性让量子光能精准 "命中" 物质的量子态,避免干扰。

- 非线性效应:传统光的非线性效应(如双光子吸收)强度与光强的平方成正比(需要强光),而量子光的同类效应强度与光强成正比(弱光即可)。这意味着量子光可以在不损伤样品的前提下完成探测。

2、量子光源:制造 "最纯净的光"

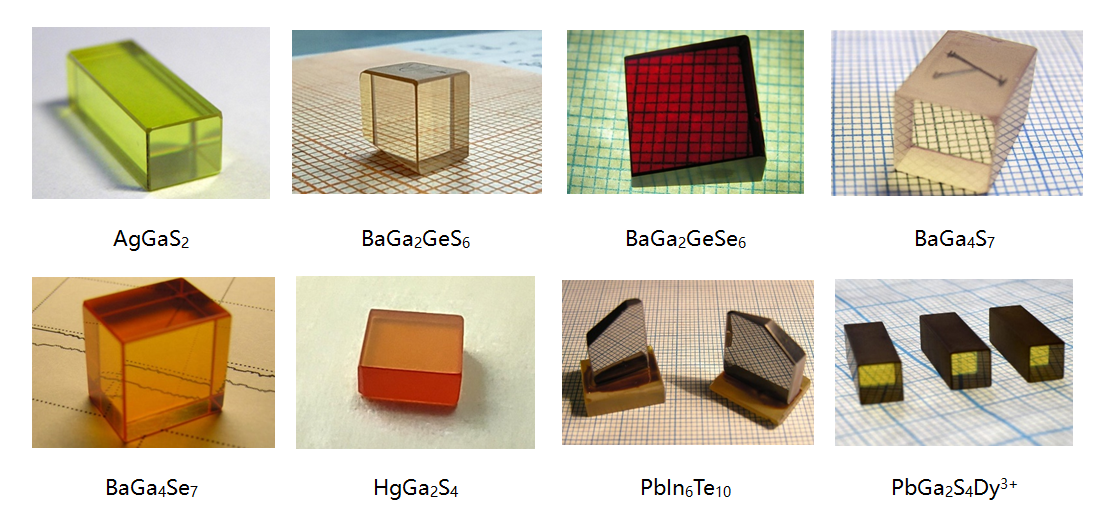

要开展量子光谱学研究,首先需要合格的量子光源。目前最成熟的技术是自发参量下转换(SPDC)过程:当一个高能光子通过非线性晶体时,会分裂成两个能量较低的光子,这两个光子天然纠缠,能量之和等于泵浦光子能量。科学家们已经开发出多种量子光源,每种都有其独特的 "性格":

- 纠缠光子对:通过优化晶体的相位匹配条件,科学家能生成频率覆盖可见光到红外的纠缠光子对。瑞士伯尔尼大学的团队用这种光源实现了光子能量差达 10 倍的纠缠(一个可见光光子 + 一个红外光子),为跨波段探测奠定基础。两个光子的状态永远关联,一个左旋另一个必定右旋,一个高频另一个必定低频。这种特性让它们成为量子成像的利器,能在极低光强下获得清晰图像。

- 单光子源:利用量子点、金刚石色心等材料,可实现每次只发射一个光子的 "单光子源"。德国马普光科学研究所的实验显示,这种光源的 "反聚束因子"(衡量光子独立性的指标)达到 0.01(理想值为 0),几乎实现完美单光子发射。这种光源特别适合研究单分子的量子行为,就像用一根探针小心翼翼地触碰微观世界。

- 薛定谔猫态:一种由两个宏观上可区分的相干态叠加形成的量子态,例如两个相位相反的强光场的叠加。这种状态具有极强的非经典性,对环境扰动极为敏感,容易发生退相干。在实验中,法国团队通过原子与腔场的纠缠,成功制备出光子数达 100 的薛定谔猫态,它为高精度计量等研究提供了重要工具,可用于探索量子力学的基础问题,如量子与经典世界的边界等。

- 压缩态:一种通过压缩光场某一正交分量(如振幅或相位)的量子噪声,同时允许另一正交分量噪声增加而形成的量子态。其核心在于对量子噪声的调控,能在特定测量维度上突破标准量子极限。例如,非线性过程如二次谐波产生或光学参量振荡器可产生压缩态,将高度压缩的光注入迈克尔逊干涉仪,能进一步提高其对引力波的探测灵敏度。

传统光谱学能告诉我们分子由什么原子组成,而量子光谱学则能揭示分子内部的量子运动 —— 电子的跃迁、化学键的振动、分子间的能量传递,这些在经典理论中模糊不清的过程,在量子光的照射下变得清晰可见。文中收录了近20年来量子光谱学的里程碑实验,这些案例不仅验证了量子光的优势,更揭示了传统技术无法触及的微观机制。

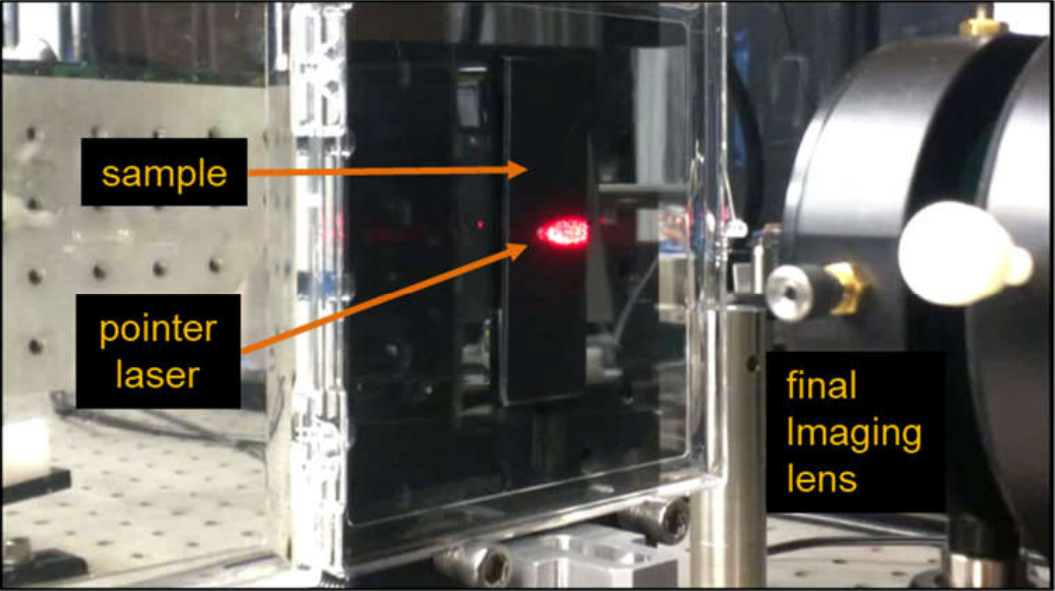

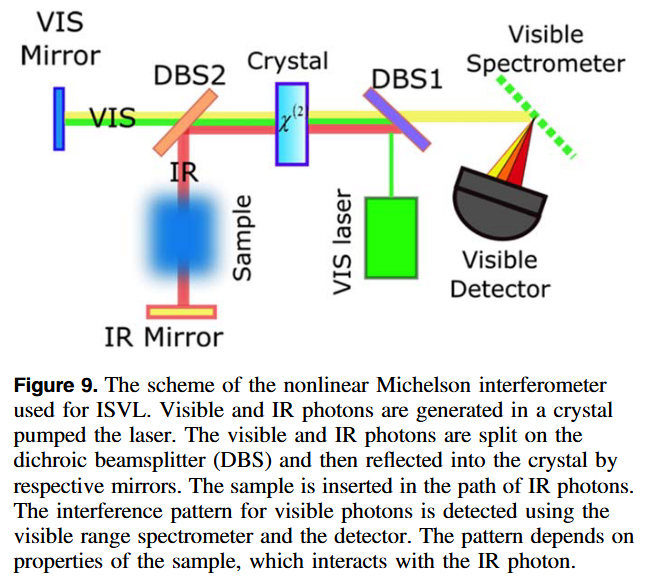

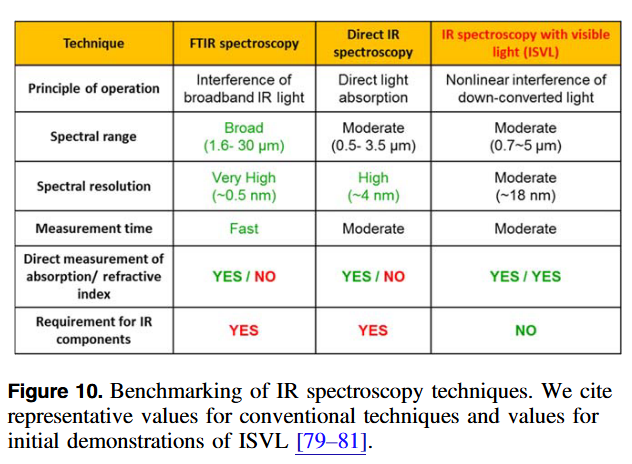

案例 1:红外光谱的 "可见光翻译器"—— 用绿光探测红外信号

红外光对分子振动非常敏感(如蛋白质的酰胺键在红外波段有特征吸收),但红外探测器效率低、成本高,一直是光谱学的 "痛点"。新加坡 A*STAR 研究所的Anna Paterova团队开发的 "红外光谱-可见光探测(ISVL)" 技术,用纠缠光子对解决了这一难题。

1.用SPDC生成纠缠光子对:一个为可见光(如绿光,532nm),一个为红外光(如 3-5μm);

2.让红外光子穿过样品(如二氧化碳气体、硅片),可见光光子直接进入探测器;

3.由于两个光子纠缠,红外光子与样品的相互作用(吸收、折射)会映射在可见光光子的状态中,通过测量可见光的干涉图案,就能反推出样品的红外光学性质。

关键突破:

- 同时测量折射率与吸收系数:传统红外光谱只能测吸收,而 ISVL 通过干涉条纹的移动(反映折射率)和对比度变化(反映吸收),可同时获取两个关键参数。实验中,对硅片的测量显示,折射率误差小于0.01,吸收系数误差小于5%;

- 突破探测极限:对二氧化碳气体的测量中,ISVL能识别浓度低至10 ppm的气体,灵敏度是传统光谱仪的10倍;

- 无需红外探测器:用成熟的可见光CCD相机即可探测,设备成本降低90%。

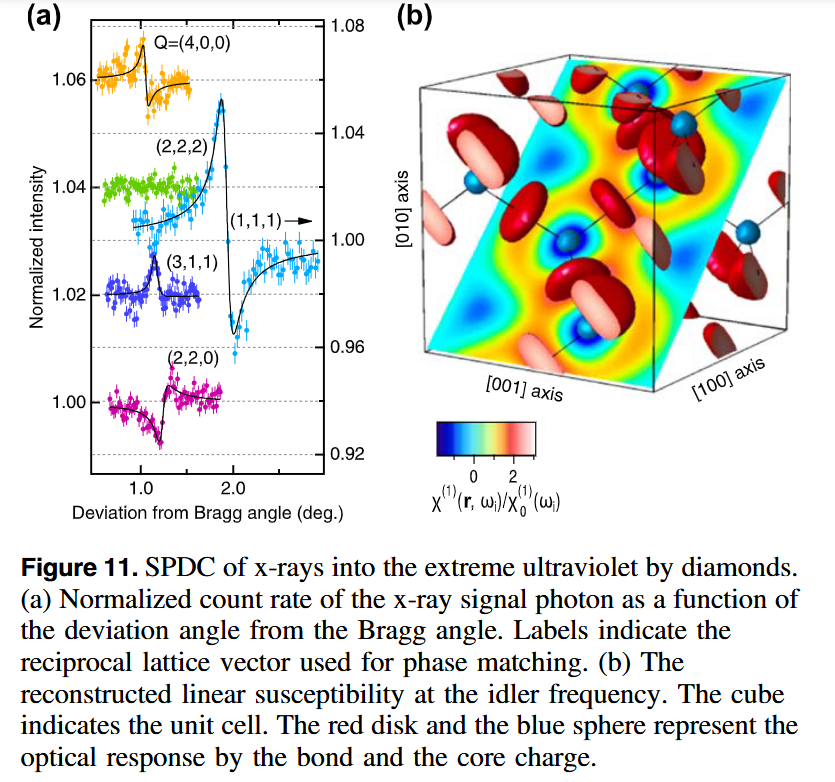

X 射线能穿透物质并与原子相互作用,是研究晶体结构的 "利器",但传统 X 射线光谱无法捕捉原子的动态变化(如化学反应中的电子转移)。以色列巴伊兰大学的 Sharon Shwartz 与日本理化学研究所的 Kenji Tamasaku 团队,利用 "X 射线自发参量下转换(X-ray SPDC)" 技术,实现了原子尺度的动态探测。

- 用高能 X 射线(如 11.1keV)泵浦钻石晶体,通过 SPDC 生成一对纠缠光子:一个仍为 X 射线(信号光子),一个为极紫外光(闲置光子,60eV);

- 信号光子与钻石原子相互作用,其散射模式反映原子的电子分布;

- 利用纠缠特性,通过测量闲置光子的状态,反推信号光子与原子的相互作用细节。

关键发现:

- 超分辨率成像:通过分析不同晶面的衍射信号,团队重建出钻石中碳原子的线性 susceptibility 分布,空间分辨率达到 0.54Å(约为氢原子直径的 1/3),远超传统 X 射线衍射的 λ/2 极限;

- 捕捉 "键电荷":实验首次直接观察到碳原子间的 "键电荷"(形成化学键的电子云),其分布与量子化学计算的理论模型完全吻合,验证了 50 年来的理论预测;

- 动态探测潜力:在后续实验中,团队用飞秒 X 射线脉冲泵浦,成功捕捉到金刚石在激光加热后的原子振动(时间分辨率 100fs),为研究超快相变提供了新方法。

这项技术的意义在于:它不仅能 "看到" 原子的位置,还能 "看清" 电子在原子间的运动,这对理解催化剂的作用机制(如氢燃料电池中的电催化反应)至关重要。

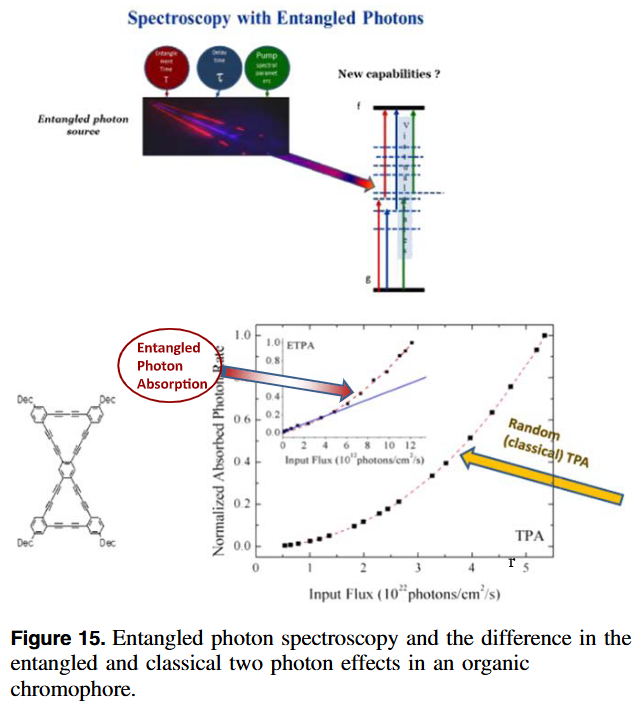

案例 3:有机分子中的 "量子干涉"—— 纠缠光子如何增强探测灵敏度

有机分子(如卟啉、蛋白质)的非线性光学信号通常很弱,传统技术需要强光照射,容易导致分子光损伤。美国密歇根大学的 Oleg Varnavski 与 Theodore Goodson III 团队,利用纠缠光子对的量子特性,实现了对有机分子的低损伤、高灵敏度探测。

卟啉树枝状分子(一种模拟光合作用中心的人工分子,具有强双光子吸收特性)。

实验设计:

- 用 SPDC 生成纠缠光子对(波长约 800nm),照射卟啉分子;

- 对比传统激光(800nm,强光)与纠缠光子对(弱光)的双光子吸收信号;

- 测量信号强度与入射光强的关系,验证量子光的优势。

关键结果:

- 强度缩放差异:传统激光的双光子吸收信号与光强平方成正比(I²),而纠缠光子对的信号与光强成正比(I)。这意味着当光强降低到 1/100 时,传统信号会降至 1/10000,而量子信号仅降至 1/100,仍可探测;

- 量子干涉增强:当调整纠缠光子对的时间延迟(即两个光子到达分子的时间差)时,信号呈现周期性增强 / 减弱(量子干涉效应),最大增强因子达 5 倍。这种效应源于光子与分子的量子态纠缠,传统光无法实现;

- 生物兼容性:在对荧光蛋白的实验中,量子光探测能在光强降低 1000 倍的情况下获得清晰信号,且蛋白的光漂白率(损伤指标)降低 99%。

这项研究为生物成像开辟了新路径 —— 例如,用纠缠光子对观察活细胞内的蛋白质相互作用,既能获得高分辨率图像,又不会干扰细胞的正常代谢。

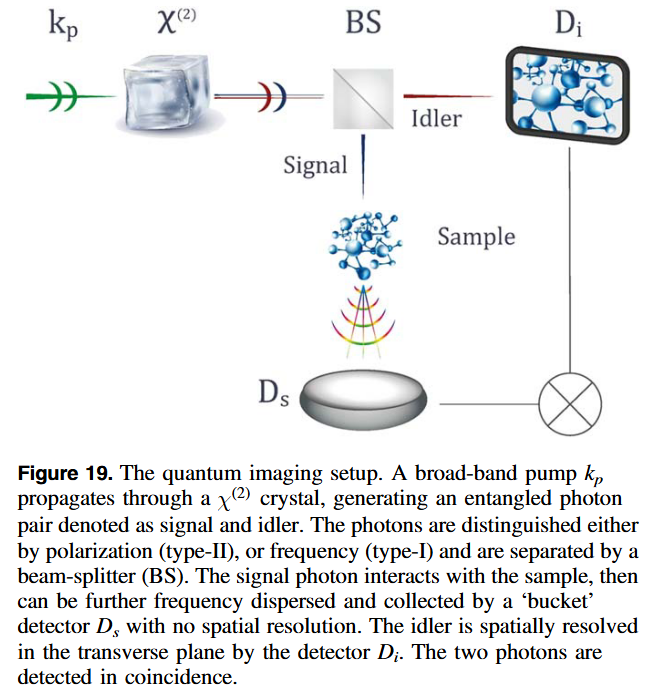

案例 4:量子衍射成像 —— 给分子拍 "全息照"

传统成像技术需要透镜聚焦,分辨率受限于衍射极限;而量子衍射成像利用纠缠光子对的相位相关性,可在无透镜情况下实现超分辨率成像。美国加州大学欧文分校的 Shahaf Asban 团队开发的这一技术,被《Roadmap》称为 "最具潜力的量子成像方法"。

- 用 SPDC 生成纠缠光子对,经分束器分为两路:信号光子照射样品(如纳米颗粒、生物切片),闲置光子直接进入空间分辨探测器;

- 信号光子与样品作用后被 "桶探测器"(无空间分辨)接收,闲置光子的空间分布被记录;

- 通过计算两个光子的 coincidence 计数(同时探测到的概率),重建样品的图像。

独特优势:

- 相位敏感:传统衍射成像只能获取振幅信息,而量子成像可通过纠缠光子的相位关联,同时获取振幅和相位,相当于给分子拍 "全息照"。实验中,对相位物体(如透明生物细胞)的成像分辨率达到 50nm,是传统无透镜成像的 3 倍;

- 低光损伤:量子成像信号强度与光强成正比(I),而传统成像与光强平方成正比(I²)。对活细胞的实验显示,量子成像的光毒性(导致细胞死亡的概率)降低 90%;

- 抗噪声能力:通过 Schmidt 分解(一种量子态分析方法),团队能过滤掉环境噪声,在信噪比低至 1:1 的情况下仍能重建清晰图像。

这项技术已被用于单分子成像 —— 对 DNA 链的量子衍射图像显示,其螺旋结构的细节(如碱基对的排列)比传统荧光成像更清晰,为基因测序提供了新工具。

尽管量子光谱学已经取得了令人瞩目的成就,但要走向实用还有不少挑战。首当其冲的是量子光源的效率问题 —— 目前纠缠光子源每秒只能产生约10^6个光子对,远低于传统激光的强度(10^15光子/秒),导致量子光谱实验的信号强度低、采集时间长(有时需要数小时)。其次,量子态非常脆弱,比如纠缠态对环境扰动(如温度波动、振动、电磁干扰)极其敏感,容易 "退相干"(失去量子特性)。最后,量子光与物质相互作用的理论模型极其复杂,需要求解多体量子力学方程,而实验结果的解读往往依赖近似假设,导致理论与实验的偏差。

不过,科学家们已经看到了希望。随着集成光学技术的发展,量子光源的效率正在快速提升。2023年,德国马普光科学研究所开发的芯片级量子光源,亮度达到了此前的100倍。同时,新型探测器比如超导纳米线单光子探测器SNSPD的探测效率已经突破了95%,为量子光谱学的实用化铺平了道路。欧盟团队开发的 "QuantumSpectra" 平台,集成了10种主流量子光谱学理论模型,研究者可直接调用模型对比实验数据。

四、未来图景:量子光光谱学将改变什么?

未来,量子光谱学可能会在这些领域大放异彩:

1.精准医疗:从 "宏观观察" 到 "量子诊断"

量子光光谱学的高灵敏度和低损伤特性,使其成为生物医学探测的理想工具:

- 早期癌症诊断:利用量子光的超分辨率成像,可在单个细胞中识别癌前病变(如染色体异常),比传统病理检测提前 3-5 年发现癌症迹象;

- 药物筛选:用纠缠光子对探测药物分子与靶蛋白的结合动力学,可精确测量结合常数,大幅缩短新药研发周期;

- 无创血糖监测:红外-可见光纠缠光子技术可穿透皮肤,探测血液中葡萄糖的红外特征吸收,实现无创血糖测量。

2. 新能源:解密 "光合作用" 的量子秘密

光合作用中,植物能将光能转化为化学能,效率高达95%(远超人工太阳能电池的 20%),其核心在于量子相干效应。量子光光谱学有望揭开这一机制:

- 捕光复合物的量子传递:用飞秒纠缠光子对探测叶绿素分子间的能量传递,可观察到量子相干态(寿命约 1ps),为设计高效太阳能电池提供蓝图;

- 催化剂的动态优化:X 射线量子衍射可实时观察催化剂表面的原子重组(如氢燃料电池中的铂催化剂),指导催化剂的结构优化,降低成本。

五、结语:光的“量子叙事”正在展开

从牛顿用棱镜分解阳光,到爱因斯坦提出光量子假说,再到今天的量子光谱学,人类对光的理解不断深化。每一次突破都不仅带来了技术的进步,更重塑了我们对宇宙的认知。

量子光谱学的故事告诉我们:当我们敢于打破传统思维的边界,就能发现一个更加精彩的世界。那些曾经被认为 "不可能" 的事情 —— 用单光子照亮分子、让光穿越时空传递信息、—— 正在实验室里一步步成为现实。

量子光谱学的真正潜力,不在于它能看到多小的世界,而在于它能以全新的维度理解世界。量子光谱学的旅程才刚刚开始,前方还有无数未知等待我们去发现。

论文链接:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6455/ab69a8