量子传感与卫星通信:探索未来科技融合的无缝连接

随着卫星互联网技术的快速发展,太空正成为人类通信的核心。然而,随着越来越多的卫星网络提供全球宽带连接,卫星通信的安全性问题也逐渐浮出水面。尤其是在战时环境下,像Starlink这样的卫星系统曾为乌克兰提供了至关重要的互联网支持,但同时也遭遇了来自敌方的干扰与电子战挑战。这一现象暴露了卫星通信面临的脆弱性,也引发了全球范围内对“太空安全”的广泛关注。

在这样的背景下,量子传感技术正逐渐成为解决卫星通信安全问题的重要突破口。从优化卫星通信效率到增强信号抗干扰能力,量子传感正在成为未来卫星通信的关键技术之一。量子传感技术在卫星通信领域的另一大应用是感知与测量,利用量子态的高灵敏度和高精度特性,能够检测到极其微弱的物理量变化。这些物理量包括磁场、重力场、温度、压力等。量子传感器通过量子纠缠、量子叠加等量子力学特性,可以实现比传统传感器更高的精度和灵敏度。

通信增强:量子传感重塑通信效率与安全

卫星通信作为关键的全球通信基础设施,承担着连接全球不同区域,尤其是偏远地区和海洋的任务。然而,随着全球数据流量的急剧增加,传统的卫星通信技术面临着信号干扰、传输延迟和安全性不足等问题。

在卫星通信系统中,传输的信号往往受到天气、地理环境、太阳活动等因素的干扰。尤其在极端天气或高辐射环境下,传统通信系统的稳定性往往大打折扣,甚至会出现信号丢失或通信中断的现象。而量子传感器在这方面则表现出了卓越的优势。

1、量子传感技术可以通过提高卫星通信中的信号测量精度,增强通信网络的稳定性。量子传感器能够对信号的衰减、噪声干扰等进行更为精准的监测,从而实现对信号质量的实时反馈和优化调节。通过量子传感技术,卫星通信系统能够及时检测到信号传输中的异常,进行自动校正和调整,大大减少信号丢失和传输延迟的问题。

2、量子传感器的高精度能够有效提高卫星通信的时延控制能力。在卫星通信中,信号的延迟是影响通信质量的一个关键因素,特别是在卫星与地面站之间进行数据传输时,延迟往往难以避免。量子传感技术的引入,能够有效地控制信号延迟,提升通信的实时性和响应速度。

3、量子加密通信的核心是量子密钥分发(QKD)。QKD利用量子态的不可克隆性和不可测量性,确保密钥的安全传输。在QKD中,发送方和接收方通过量子信道共享量子比特(qubits),这些量子比特的状态在传输过程中无法被窃听者无损地测量。任何试图窃听的行为都会导致量子态的改变,从而被通信双方检测到。量子传感器可以用于高精度测量量子态的变化,从而提高量子密钥分发的安全性和可靠性。例如,量子传感器可以检测到量子比特在传输过程中的微小变化,及时发现窃听行为。

感知测量:量子传感拓展卫星应用边界

在传统卫星技术中,感知和测绘主要依赖于经典传感器,如光学传感器、雷达等。这些传感器虽然能够提供一定的观测能力,但在精度、灵敏度和多维度感知方面存在局限性。例如,传统传感器在测量磁场和重力场时,精度较低,且难以同时感知多种物理量。此外,传统传感器在复杂环境下的适应性较差,容易受到噪声和干扰的影响。GPS(全球定位系统)信号的脆弱性已经引起了美国政策专家的关注,特别是在军事和国家安全领域。对于任何依赖卫星系统的国家来说,信号的稳定性和安全性至关重要。而量子传感技术的引入,正是解决这些问题的关键。

1、量子传感技术的应用则显著提升了卫星的感知和测绘能力。量子传感器能够实现高精度的磁场、重力场测绘,以及对多种物理量的同时感知。例如,量子磁传感器可以逼近亚飞特斯拉(fT)量级的磁场探测能力,其性能远超传统磁传感器。量子重力仪则能够实现高精度的重力场测绘,为地球物理研究和资源勘探提供更准确的数据。射电望远镜可以使用基于原子钟的时间同步来支持超长基线干涉测量,从而实现包括黑洞观测在内的极限观测能力。

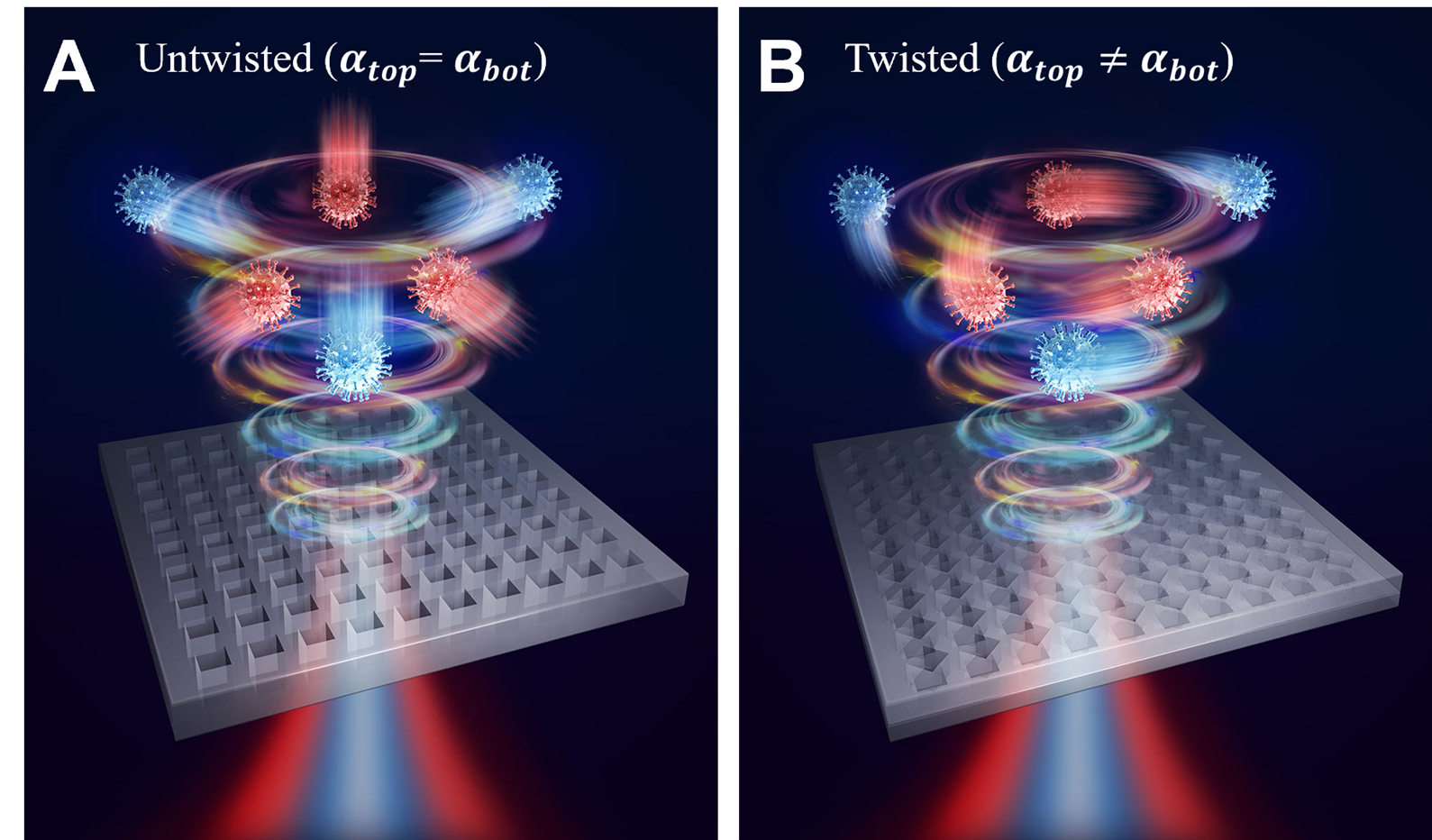

图1:量子磁力仪

2、量子传感技术的另一大优势是高精度的定位功能。量子传感器能够提供比经典技术高得多的定位精度,在卫星通信网络中起到了至关重要的作用。随着量子技术的不断进步,量子传感器在定位系统中的应用将更为广泛,极大提高定位系统的精度和可靠性。

3、 量子传感技术还为卫星提供了更强的自主能力和隐蔽性。量子传感器可以通过自身对物理量的测量和计算来确定位置、导航和授时,无需依赖外部的卫星网络或地面基站。这使得卫星在信号拒止环境中,仍能正常工作。量子传感器的信号不向外发射,不易被敌方探测和截获,具有较好的隐蔽性,有利于军事行动的保密性和突然性。

技术突破:量子传感在卫星通信领域的现状、挑战与应对

到目前为止,量子传感技术在卫星通信领域的应用已经取得了令人印象深刻的进展。量子传感器在导航定位、授时、遥感探测等核心应用方面展现出显著优势。例如,量子传感器与下一代定位、导航、授时(PNT)技术的结合,特别是在卫星信号拒止条件下的弹性PNT技术,已成为重点发展方向。此外,量子传感器在提升传感性能方面的颠覆性效果已得到充分证明,其实用化程度最高的技术主要集中在第一次量子革命的代表,而以纠缠为核心的量子传感技术仍主要处于实验室阶段。

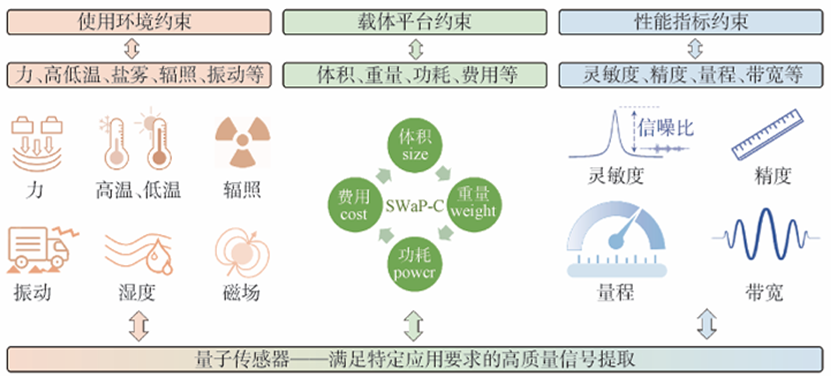

尽管量子传感技术在卫星通信领域取得了显著进展,但未来仍面临诸多挑战。首先,在具体卫星通信应用场景中,需要进一步研究在哪些条件下,量子传感技术能够实现实际的性能提升。这涉及到对不同环境和任务需求的深入理解和优化。其次,量子传感技术的稳定性和可靠性仍需提高,特别是在复杂的太空环境中,量子传感器的长期稳定运行是一个关键问题。此外,量子传感器的小型化、低功耗、高稳定性和环境适应性是其在卫星通信领域广泛应用必须突破的瓶颈。最后,量子传感技术与其他技术(如量子通信、量子计算)的深度整合,需要解决技术兼容性和系统集成问题。

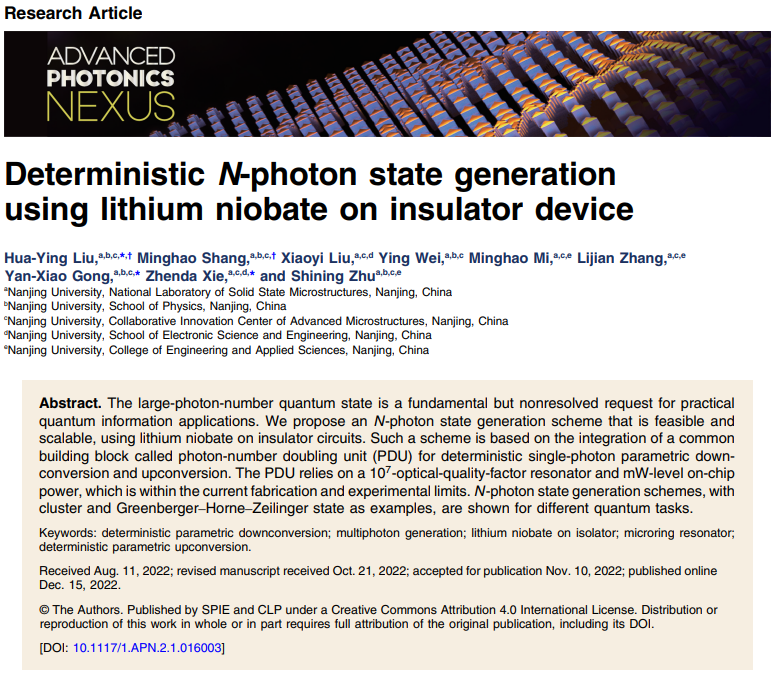

图2:量子传感器面临的适应性约束条件

在我们看来,未来量子传感技术在卫星通信领域的研究应该更多地关注在具体应用场景中的哪些条件和设置下,量子传感技术能够实现实际的性能提升。这需要在物理层面发展多维度的量子传感技术,同时在数学层面深入挖掘信息的本质,并充分结合通用量子计算以及人工智能给信息处理所带来的颠覆性能力。此外,全球范围内的政府和行业应进一步加大对量子传感技术的支持力度,特别是在构建资源更丰富、容错能力更强的量子传感器方面。通过跨学科合作,结合物理学、计算机科学、材料科学等多学科的力量,共同攻克量子传感技术的关键问题。最后,推动量子传感技术的标准化和规范化,确保技术的兼容性和可扩展性。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。