计算专题 | 基于地面望远镜的卫星三维重建(IEEE TPAMI)

鉴于此,来自北京大学、镜盾科技与中科院等单位的研究人员,使用地面业余望远镜图像对真实轨道卫星进行三维重建。该方法围绕图像增强与神经建模展开,构建了一套完整的“图像预处理+姿态估计+三维建模+后处理”的计算成像框架。在中国空间站(CSS)与国际空间站(ISS)的实拍数据上成功实现了高质量三维建模,为地面设备条件下的卫星三维重建提供了全新可行路径。该研究近期将发表于计算机视觉领域的顶级期刊 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI)。

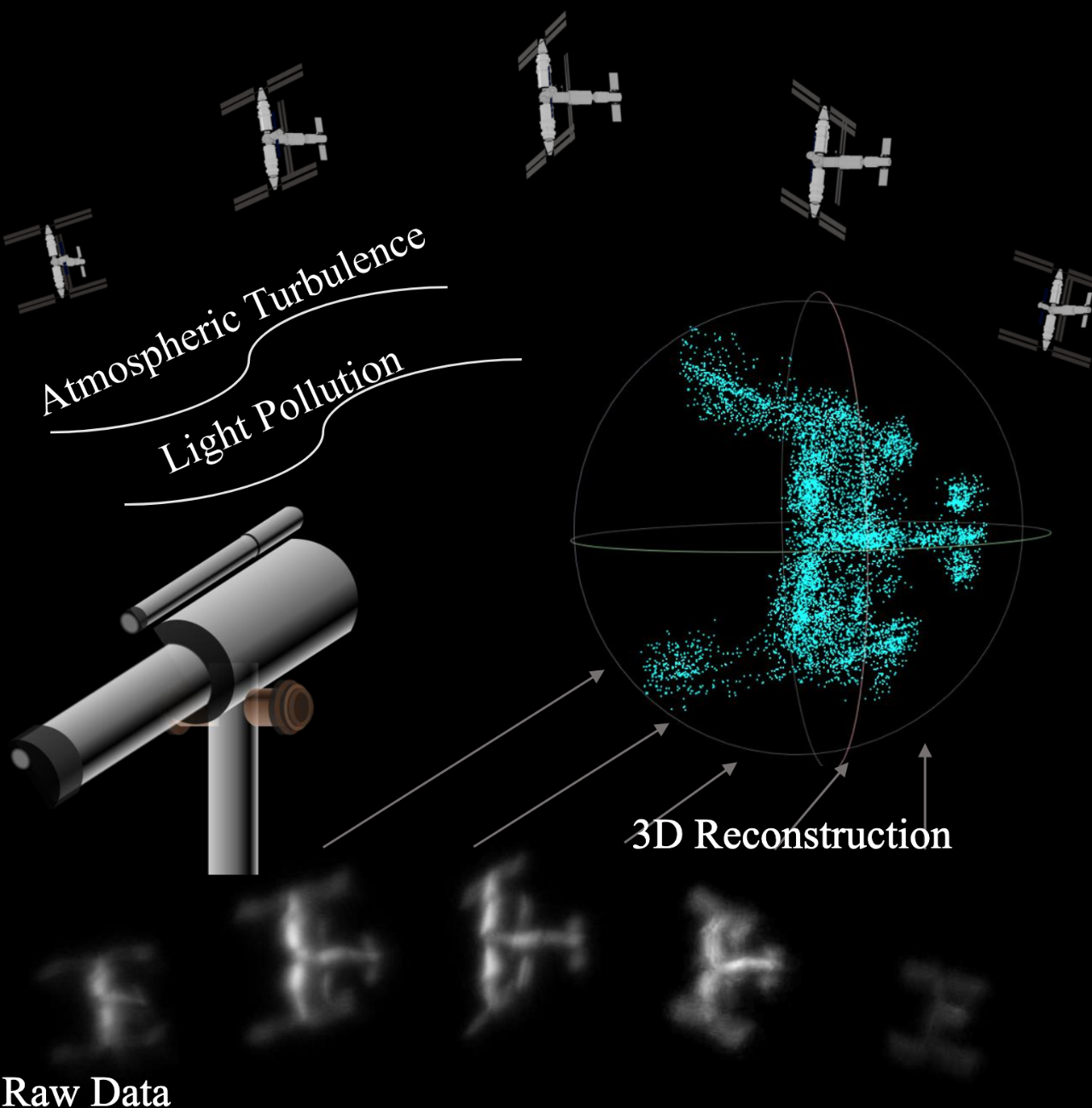

图1. 问题定义:如何从模糊、受干扰的地面观测图像中恢复出完整的三维轨道卫星结构?(后文有诸多动图视频)

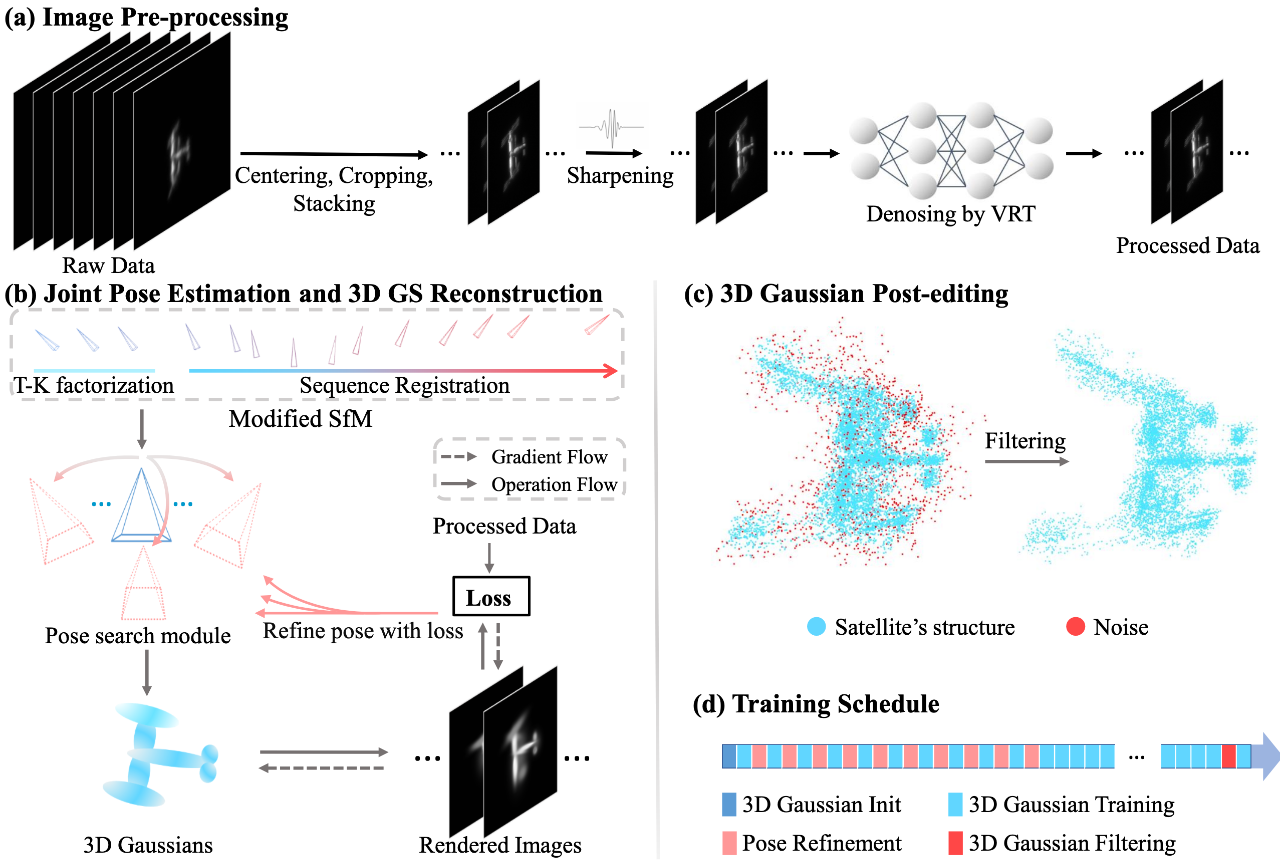

在图像预处理阶段(见图1.(a)),融合多种传统与深度学习图像增强技术,包括幸运成像、小波锐化和基于深度学习的 Transformer 视频恢复模型(VRT)。这些处理能够有效缓解大气扰动和成像噪声带来的图像模糊问题,提升图像清晰度和帧间稳定性,从而提高后续特征提取与匹配的可靠性。

针对超长焦成像条件下图像质量退化、弱纹理、目标结构对称等问题,该研究优化了结构运动恢复(SfM)流程(见图1.(b))。结合SuperPoint 与 SuperGlue进行深度特征提取与匹配,并利用正交投影进行初始化、利用帧间连续性信息进行初始位姿估计,极大提高了位姿估计算法的效率与鲁棒性。

在三维建模阶段,提出了一种基于联合优化的重建策略(见图1.(b)):在基于3D Gaussian Splatting场景表示的同时,结合光度一致性约束与Branch-and-Bound(BnB)搜索策略,进一步提升相机姿态精度与多视一致性,从而增强建模精确性。

为进一步提升点云重建质量,该框架在后处理阶段引入了基于 k-NN 的统计滤波方法(见图1.(c)),去除离群点、降低噪声干扰,显著提升了三维结构的完整性与连贯性。

实验结果:

该研究在仿真与实拍数据上均进行了验证。在模拟卫星数据集上,与多种主流三维重建联合位姿优化方法(包括 NeRF--、BARF等)进行对比,所提方法在PSNR、SSIM、LPIPS 和点云精度指标(CD)上均显著优于基线模型,重建质量更加稳定、清晰。

在实拍实验中,使用 35cm 光圈的业余望远镜搭配普通行星相机,捕获并重建了中国空间站(CSS)与国际空间站(ISS)的图像序列,实现了高质量三维重建,其中 CSS 核心舱的长度误差控制在 1 米以内,并能够估计太阳翼的真实展开角度。为应对赤道仪子午翻转带来的成像中断,提出了“假极轴”观测方法,进一步提高实拍数据获取的连续性与实用性。

技术小结

该研究提出了一种创新的三维成像框架,实现了从地面望远镜观测数据中对轨道卫星的完整三维重建。通过引入图像增强、位姿优化与3D Gaussian Splatting建模的联合优化以及后处理等策略,实现在真实观测条件下对中国空间站与国际空间站的高精度建模。尽管目前分辨率仍受限于光学设备口径与建模流程的简化假设,但该方法为地面遥感的三维感知奠定了重要基础。未来计划精细化图像建模及材质仿真等模块,进一步提升小目标成像能力与复杂光照条件下的重建精度。

- Zhiming Chang, Boyang Liu, Yifei Xia, Youming Guo, Boxin Shi, He Sun. "Reconstructing satellites in 3D from amateur telescope images." *arXiv preprint arXiv:2404.18394* (2024).

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。