【吉林大学 & 中国科学院长春光机所】综述:数据驱动的波前探测与控制研究进展

引言

光学系统在大气湍流和器件误差的作用下,不可避免地产生波前像差,严重影响成像质量。为了实现高分辨率观测与精密测量,波前探测与校正技术成为核心支撑。传统方法依赖物理模型与解析算法,但在复杂环境中表现有限。近年来,随着机器学习、深度学习等数据驱动方法快速发展,研究者逐渐将其引入自适应光学(Adaptive Optics, AO),以期突破传统限制,实现更高效、智能的波前重建与像差控制。

吉林大学、长春光机所单位的学者在*《Aerospace》*期刊发表综述,总结了数据驱动方法在波前探测与控制领域的研究现状与应用前景。文章围绕高分辨率成像、系统像差控制、典型波前传感器的新进展展开,展现了跨学科融合的趋势。

数据驱动方法与传统方法的对比

- 规则驱动(Rule-driven)方法

优点:可解释性强、适合规则明确的问题域。

缺点:难以应对非线性场景,缺乏灵活性。 - 数据驱动(Data-driven)方法

优点:能够自动学习高维、非线性特征,适应复杂环境,具备连续学习与在线优化的能力。

缺点:依赖大规模数据与算力,可解释性不足。

研究认为,未来的光学成像与波前控制将依赖两者结合,在效率、准确性和鲁棒性之间取得平衡。

高分辨率成像中的数据驱动方法

1. Shack–Hartmann波前传感器(SHWFS)

SHWFS因结构简单、检测速度快,被广泛应用于天文学、高能激光、眼科成像等领域。传统方法通过微透镜阵列光斑位移计算波前斜率,再反演整体波前。

- 深度学习突破

:卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)、U-Net等架构可直接从光斑图像预测Zernike系数或相位分布。 - 性能表现

:与传统最小二乘法相比,误差可降低50%;在GPU/FPGA加速下,延迟缩短至5 ms,实现准实时校正。

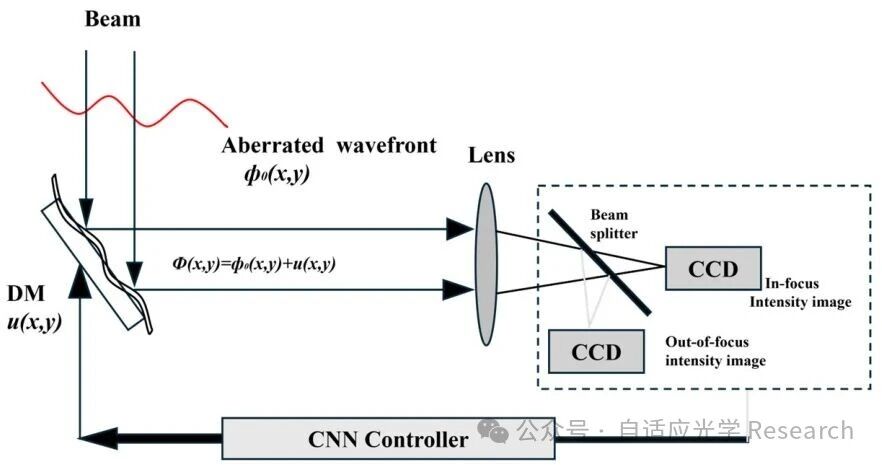

图1 基于CNN的AO系统示意

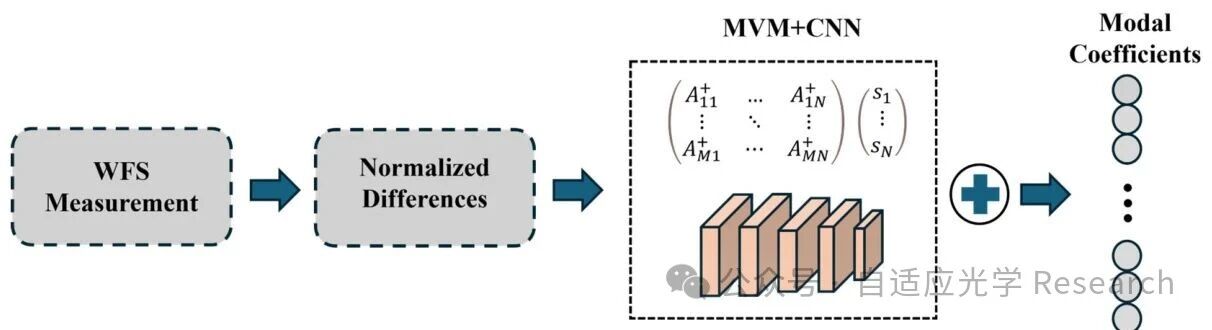

2. 金字塔波前传感器(PWFS)

PWFS具有灵敏度高、抗噪声性能优的优势,特别适合极大口径望远镜。

- 非线性重建挑战

:PWFS本质为非线性器件,传统线性算法在大畸变下性能下降。 - 数据驱动方案

:研究团队将CNN与矩阵向量乘法(MVM)结合,提出CNN+MVM方法,显著扩展动态范围。最新的深度网络实现了>80%的Strehl比,动态范围达到600 nm RMS,远超经典重建器。

图2 CNN+MVM方法的非线性波前重建

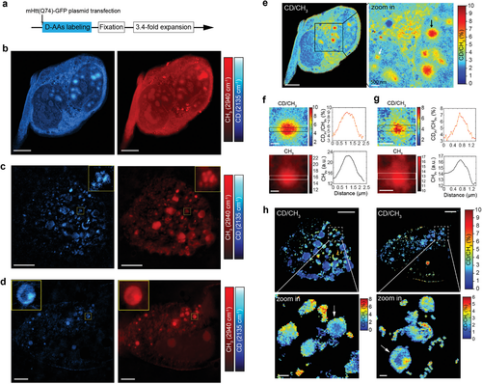

3. 焦平面波前传感器(FPWFS)

FPWFS直接在科学焦平面进行探测,能够克服非共路像差(NCPA)。

- 深度学习应用

:通过光子灯笼、卷积网络及EfficientNet等架构,研究者实现了焦平面图像的波前重建。 - 典型成果

:利用涡旋位相板+CNN,可在保持100%科学成像时间的同时,准确推断像差。虽然存在硬件功耗与实时性挑战,但其在高对比度成像中展现潜力。

4. 全息波前传感

数字全息技术记录光波幅值与相位,结合深度学习后在三维成像和高分辨率定量相位恢复中表现突出。

- GAN驱动全息

:HoloGAN实现比迭代法快10倍的三维全息生成。 - 物理嵌入网络

:Holonet将菲涅耳衍射方程嵌入网络,误差降低30%,PSNR提升约5 dB。 - 新趋势

:Transformer与CNN结合,提高全息预测的全局依赖建模能力。

5. 曲率传感器

传统曲率传感器依赖傅里叶传播模型,抗噪性有限。

- ML方法改进

:卷积神经网络(CNN)、RaCK-DNN等模型被引入,提升曲率重建精度至RMSE=0.042 m⁻¹,在滑坡监测等应用中展现潜力。

系统像差控制的智能化探索

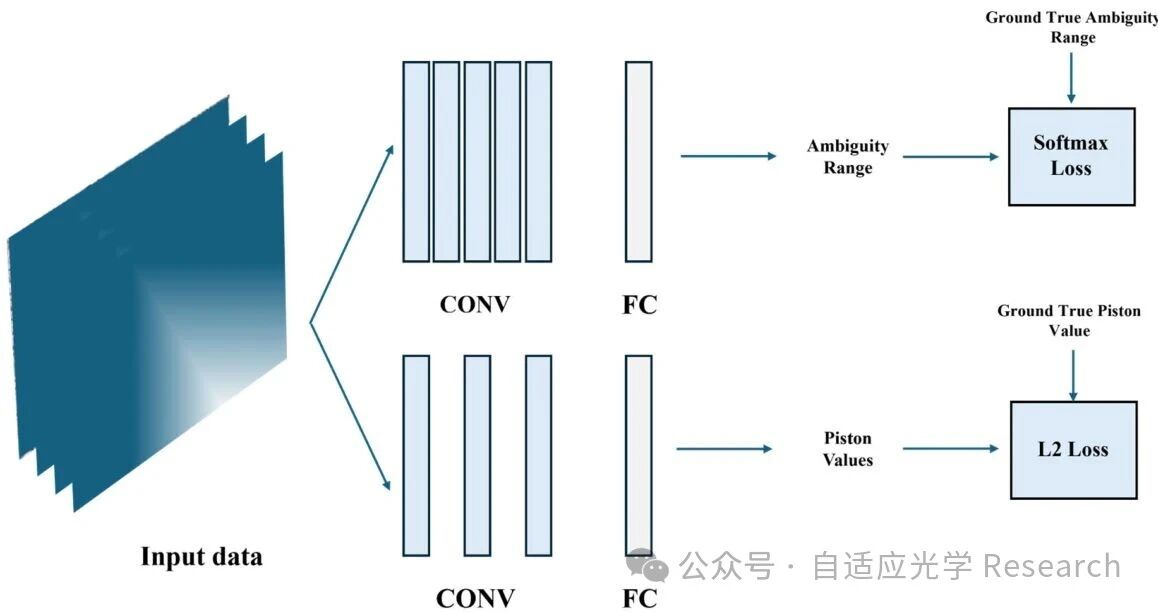

1. 分段镜望远镜的活塞误差检测

在TMT、E-ELT等超大口径分段镜望远镜中,子镜共相误差(piston error)是关键挑战。

- CNN方案

:基于焦平面点源图像训练神经网络,可在±0.0087λ范围内实现高精度探测。 - 多波段图像输入

:结合不同波长下的焦内外图像,进一步扩展探测范围。

图3 CNN活塞误差检测框架

2. 强化学习与时空预测

- 强化学习控制

:多智能体强化学习(MARL)结合自编码器,实现2 ms级的实时控制。 - STP-Net网络

:引入时空相关性预测,校正残差降低22.3%,显著改善成像质量。

应用与前景

综述强调,数据驱动波前探测与控制在以下领域展现重要价值:

- 天文观测

:为系外行星直接成像、时间域巡天提供支撑。 - 光通信

:提升自由空间链路稳定性。 - 医学成像

:在视网膜成像和组织切片检测中实现高分辨率。 - 工业检测

:用于精密制造中的表面缺陷监测。

未来趋势包括:

- 深度学习与物理模型融合

—— 提高可解释性与泛化能力; - 算法-硬件协同优化

—— 利用GPU/FPGA实现实时控制; - 跨模态数据融合

—— 将光学、机械、环境多源数据联合建模。

学术意义与研究价值

本综述系统梳理了从Shack–Hartmann到PWFS、从全息到曲率传感器的最新研究进展,突出展示了数据驱动方法在复杂非线性问题中的优势。其价值不仅在于总结现状,更在于为30米级超大望远镜和下一代高分辨率成像系统提供技术指引。

作者指出,未来波前控制技术的发展方向是“智能化、自适应、跨学科”,通过机器学习与光学的深度融合,实现更高水平的成像精度和鲁棒性。

参考文献

Zhang, Ye, Qichang An, Min Yang, Lin Ma, and Liang Wang. "A Review of Wavefront Sensing and Control Based on Data-Driven Methods." Aerospace, 12, no. 5 (2025): 399.

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。