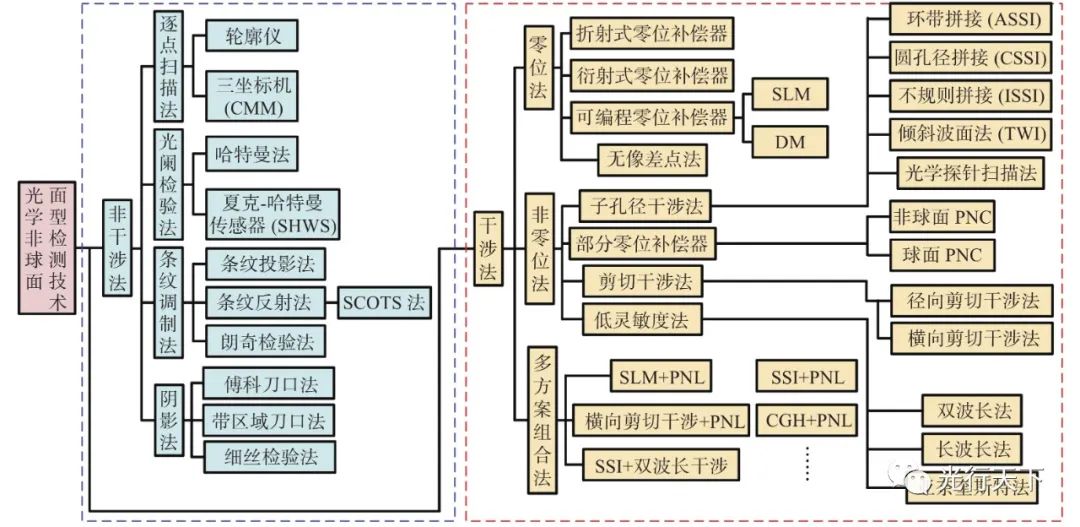

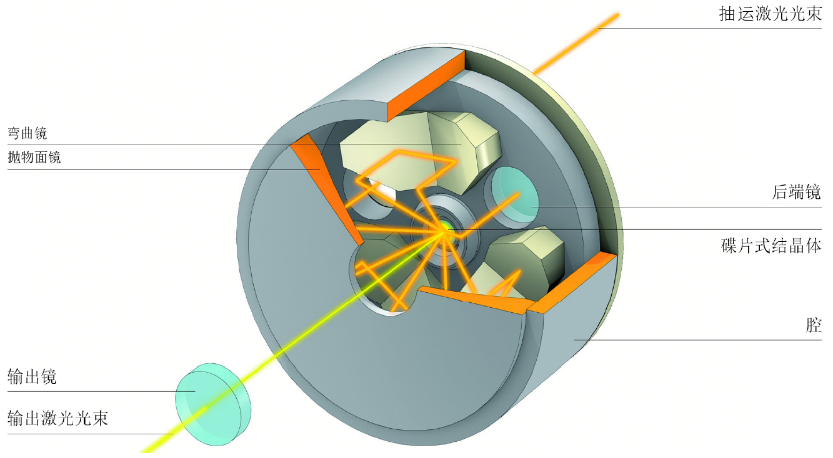

【激光基础】激光器三大件:增益介质、泵浦源、谐振腔

-

增益介质(Gain Medium):是一种经过特殊选择的材料,其内部的量子化能级结构为激光跃迁提供了可能,直接决定了输出激光的特征波长,并作为光子“克隆”和放大的场所。 -

泵浦源(Pump Source):其任务是向增益介质提供足够强大的外部能量,强制性地驱动增益介质达到并维持粒子数反转状态,为光的放大提供必要的能量。 -

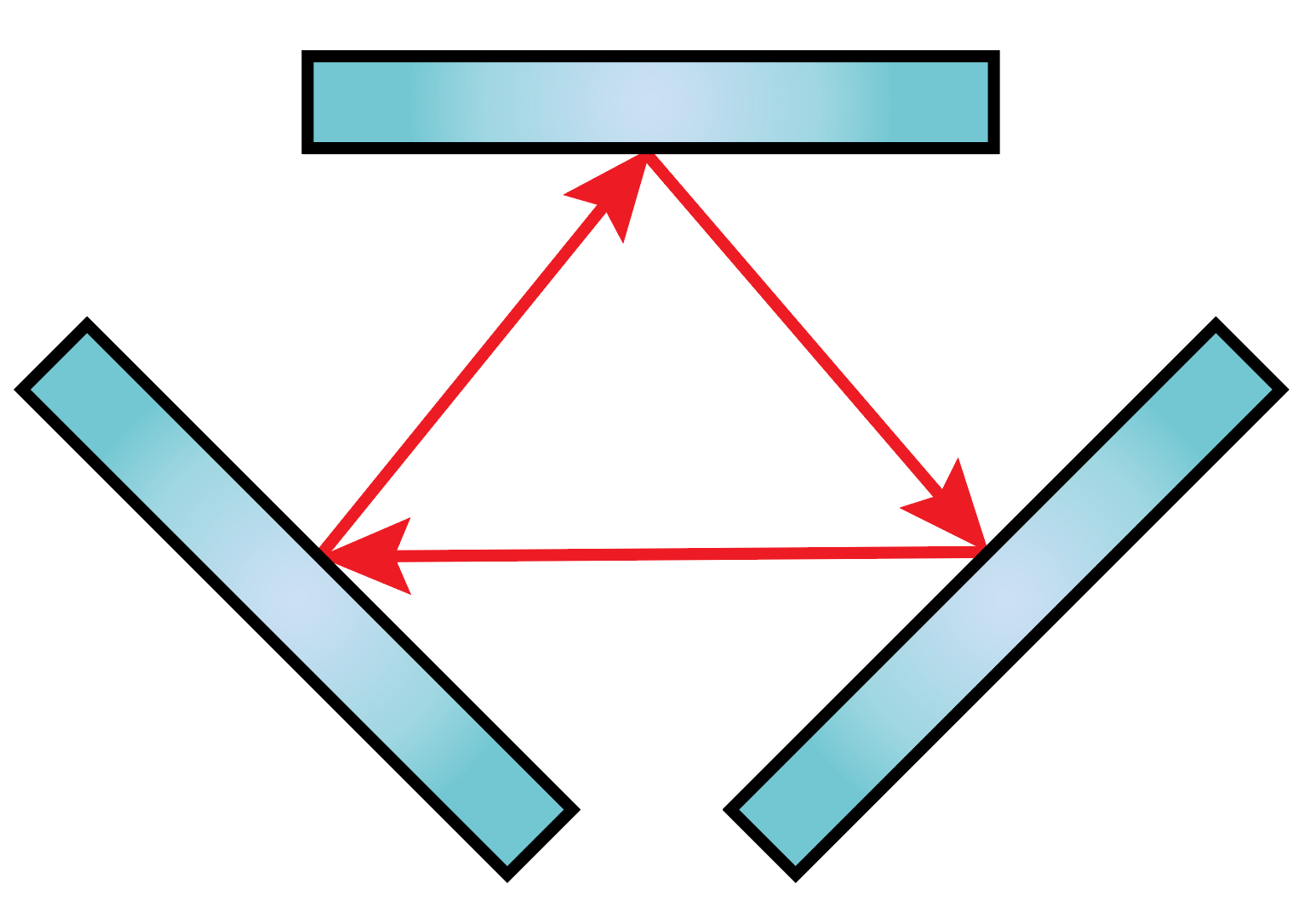

光学谐振腔(Optical Resonator):其通过光学元件(通常是反射镜)构建一个共振结构,将光子约束在增益介质内反复穿行,实现雪崩式的放大,同时对光场进行筛选,最终塑造出具备高度方向性和相干性的输出光束。

*激光器示意图

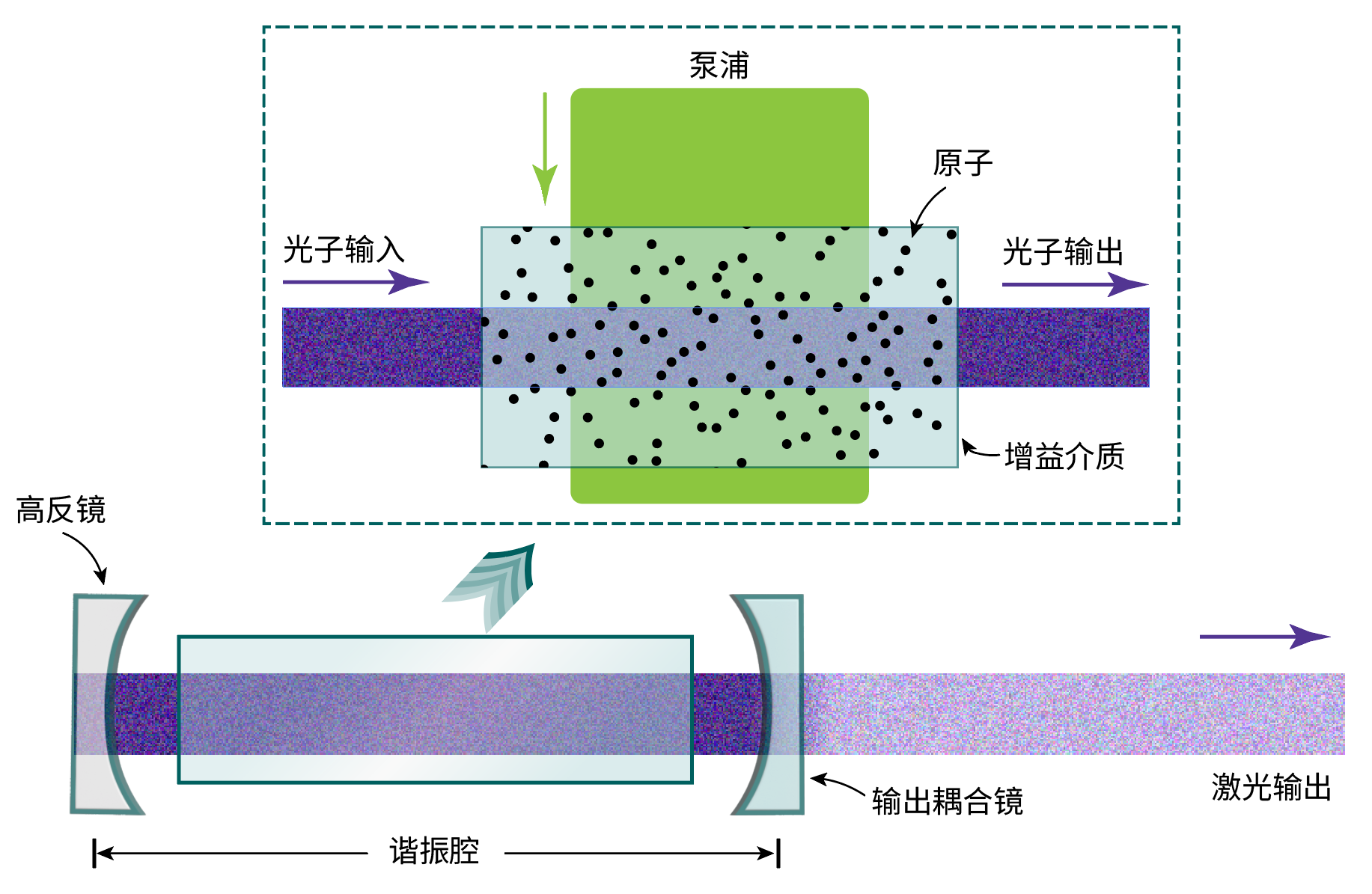

- 受激吸收:当一个能量为hv的外来光子入射到原子上,且该能量恰好等于原子某两个能级(例如基态E1和激发态E2)之间的能量差,即hv=E2-E1时,处于低能级E1的原子会吸收这个光子,并从基态“跃迁”到高能级E2的激发态。这是物质吸收光的最基本过程。

- 自发辐射:处于激发态(E2)的原子是不稳定的,它会自发地、在不受外界任何影响的情况下,跃迁回到较低的能级(E1),同时释放一个能量为hv=E2-E1的光子。这个过程是完全随机的,释放出的光子在传播方向、相位和偏振状态上都各不相同。日常生活中见到的大多数光源,如太阳、白炽灯等,其发光原理主要就是自发辐射,因此它们产生的是非相干光。

- 受激辐射:一个已经处于激发态(E2)的原子,当受到一个能量完全相同(hv=E2-E1)的外来光子“激励”时,它会提前跃迁回低能级(E1)。在此过程中,该原子会释放出一个新的光子,这个新产生的光子与入射的“激励”光子在频率、相位、偏振状态和传播方向上完全相同。其结果是,一个光子入射,最终得到了两个完全一样的光子,实现了光的放大。这个过程可以被看作是光子的“克隆”或“复制”。

*原子与光子相互作用

-

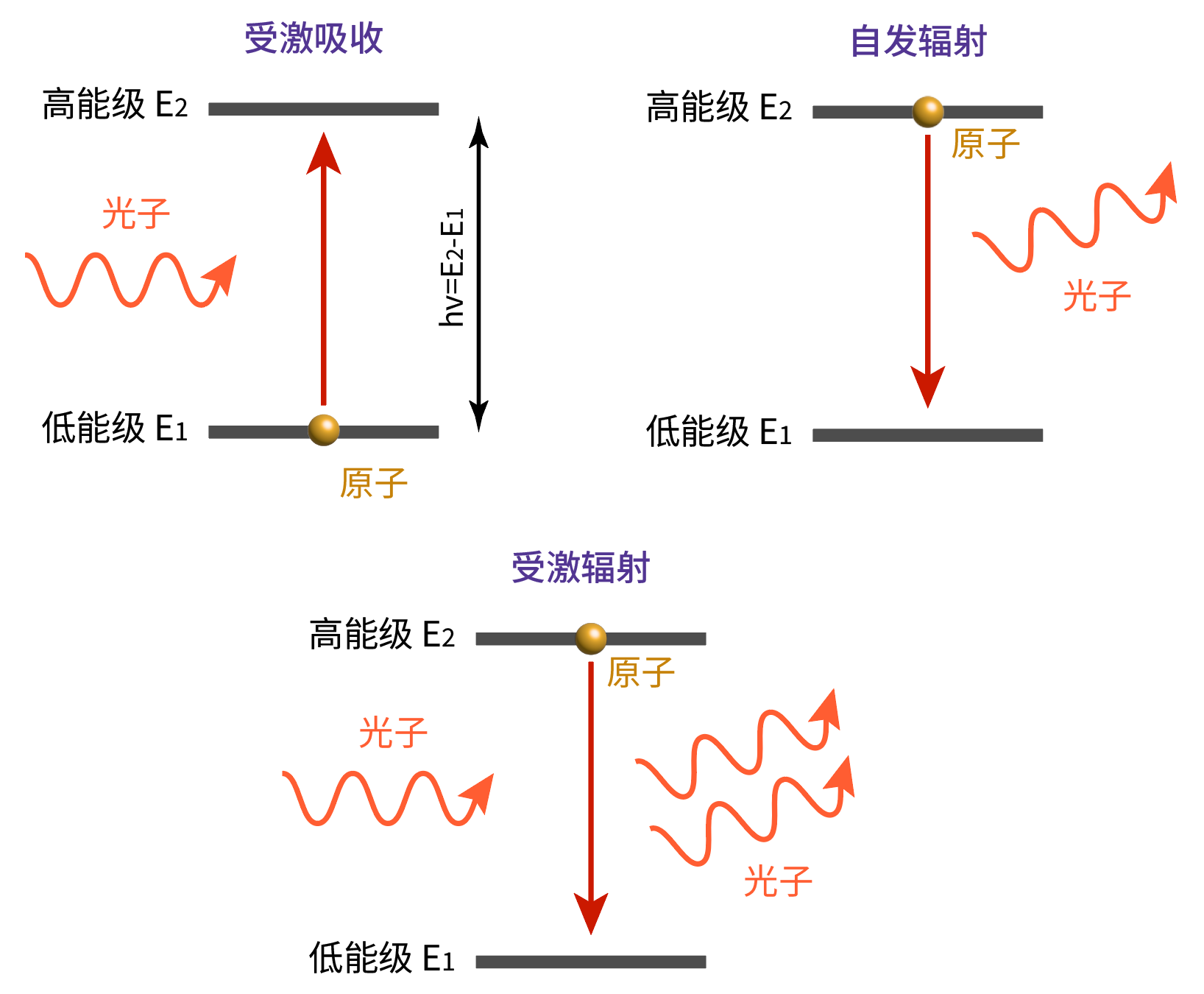

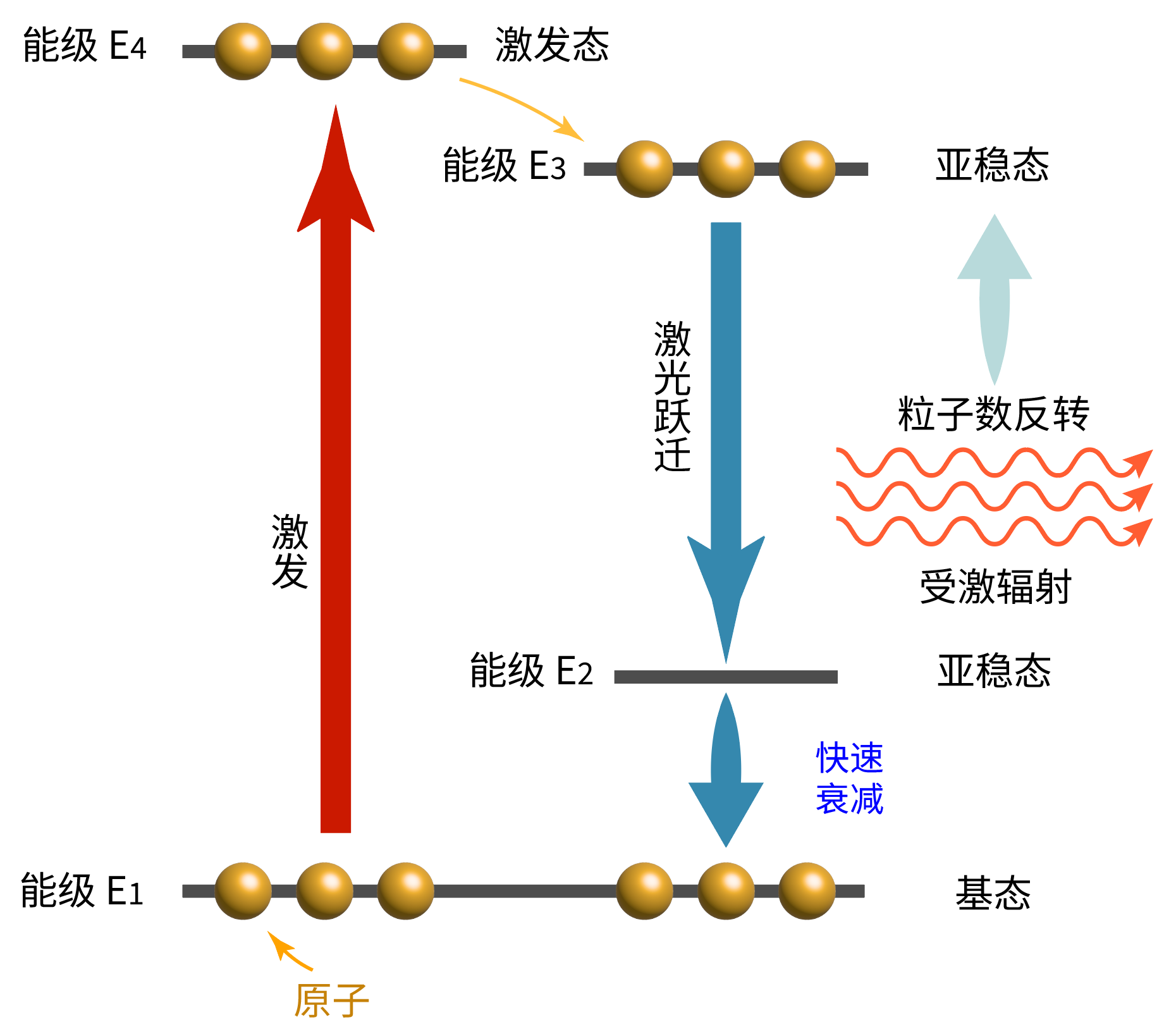

泵浦:原子被从基态(E1)泵浦到一个能量较高、寿命很短的激发态(E3)。 -

快速衰变:处于E3的原子通过非常快速的非辐射跃迁(即不发光,通常以振动或热量的形式释放能量)衰变到中间的亚稳态(E2),这个过程极快,约10⁻¹²秒。 -

粒子积累与反转:由于E2能级的寿命非常长,而从E3到E2的衰变又极快,因此原子会大量地在E2能级上“聚集”和“停留”。只要泵浦速率足够快,就很容易实现亚稳态E2相对于基态E1的粒子数反转。 -

激光跃迁:一旦粒子数反转形成,当有符合能量条件(hv=E2-E1)的光子通过时,就会在E2→E1之间引发受激辐射,产生激光。

-

泵浦:原子从基态(E1)被泵浦到高激发态(E4)。 -

快速衰变:与三能级系统类似,原子从E4快速衰变到亚稳态E3,并在此积累。 -

激光跃迁:激光产生于亚稳态E3和一个较低的亚稳态E2之间,hv=E3-E2。 -

快速衰变至基态:处于E2的原子会通过非常快速的非辐射跃迁衰变回到基态 E1。

-

决定激光波长:激光的波长是由增益介质中发生受激辐射的两个能级之间的能量差唯一决定的。不同的材料具有不同的能级结构,因此会产生不同波长的激光。 -

决定激光器类型和性能:增益介质的物理形态(固、液、气、半导体)、热学性质、光学性质等,直接影响激光器的设计方案、功率水平、效率、光束质量以及工作模式(连续波或脉冲)。

-

合适的能级结构:必须具备能够实现粒子数反转的三能级或四能级系统。 -

较长的上能级寿命:激光上能级(亚稳态)的寿命要足够长,以便粒子能够有效积累,从而降低泵浦阈值。 -

高量子效率:泵浦到激发态的粒子能够高效地跃迁到激光上能级,并且激光跃迁主要是辐射性的。 -

良好的物理化学稳定性:在强光和高温下能保持稳定,不易损坏或降解。 -

光学均匀性:介质应高度均匀,以减少光散射损耗,保证输出光束的质量。

-

红宝石:这是人类历史上第一种激光工作物质,由氧化铝(Al₂O₃)晶体掺杂铬离子(Cr³⁺)构成,Cr³⁺离子提供了三能级系统,产生694.3 nm的红色激光。

-

Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石):将钕离子(Nd³⁺)掺入钇铝石榴石(Y₃Al₅O₁₂)晶体中。这是一个经典的四能级系统,发射波长为1064nm的近红外激光,是工业加工和医疗领域应用最广泛的固体激光器之一。 -

Yb:YAG(掺镱钇铝石榴石):以镱离子(Yb³⁺)为激活离子,发射波长在1030nm附近,具有高效率和良好的热性能,在高功率激光器中应用日益广泛。 -

钛蓝宝石:在蓝宝石中掺杂钛离子(Ti³⁺),其发射光谱极宽,约650-1100nm,是目前最重要的可调谐激光器和超快激光器的工作物质。

-

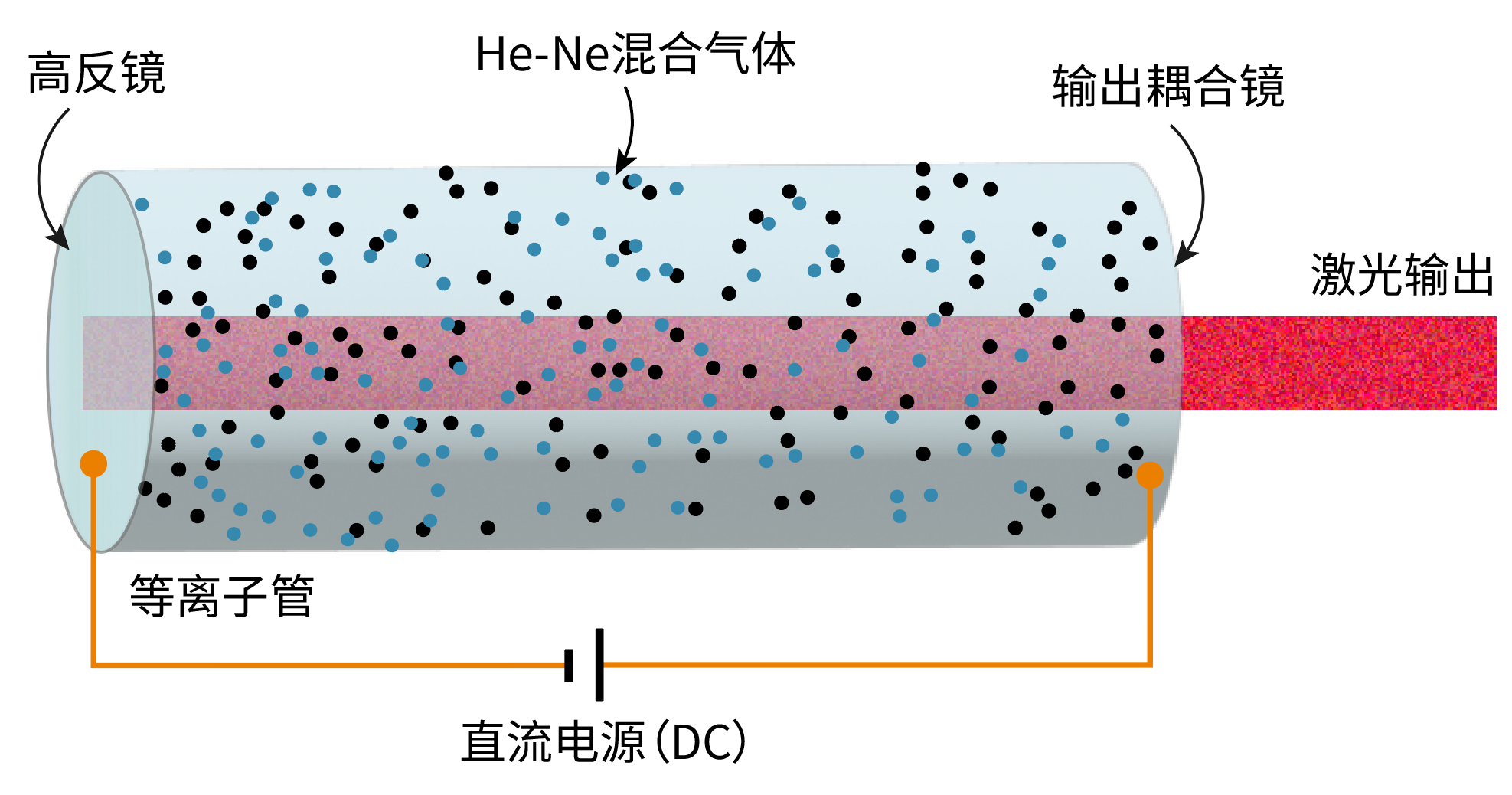

氦氖激光器(He-Ne):工作物质是氦气和氖气的混合物,主要发射632.8nm的红光,因其光束质量好、稳定性高,常用于准直、测量等。 -

二氧化碳激光器(CO₂):工作物质是CO₂、氮气(N₂)和氦气(He)的混合气体,利用CO₂分子的振动能级跃迁产生波长为10.6 µm的中红外激光。它是功率最高的工业激光器之一,广泛用于金属切割、焊接和打标。 -

氩离子激光器(Ar⁺):电离的氩气作为工作物质,可发射蓝光(488nm)和绿光(514.5nm)等多个波长的可见光。 -

准分子激光器:增益介质是一种在激发态才能结合、在基态立即解离的惰性气体卤化物分子,称为“准分子”,如KrF, ArF, XeCl。由于其基态不存在,天然就实现了粒子数反转,其发射深紫外波段的激光,是半导体光刻、材料微加工和屈光手术的核心光源。

-

罗丹明6G、香豆素、荧光素等多种染料,每种染料都可以在一定波长范围内发光。

-

砷化镓(GaAs)/AlGaAs:发射近红外波段(约780-850nm)的激光,用于CD/DVD播放器、光纤通信和泵浦固体激光器等。 -

InGaAsP/InP:发射1.3-1.55µm波段的激光,常用于光纤通信,石英光纤在这些波长的损耗最低。 -

氮化镓(GaN)/InGaN:发射蓝光和绿光,是蓝光DVD、高清投影和固态照明的核心材料。

-

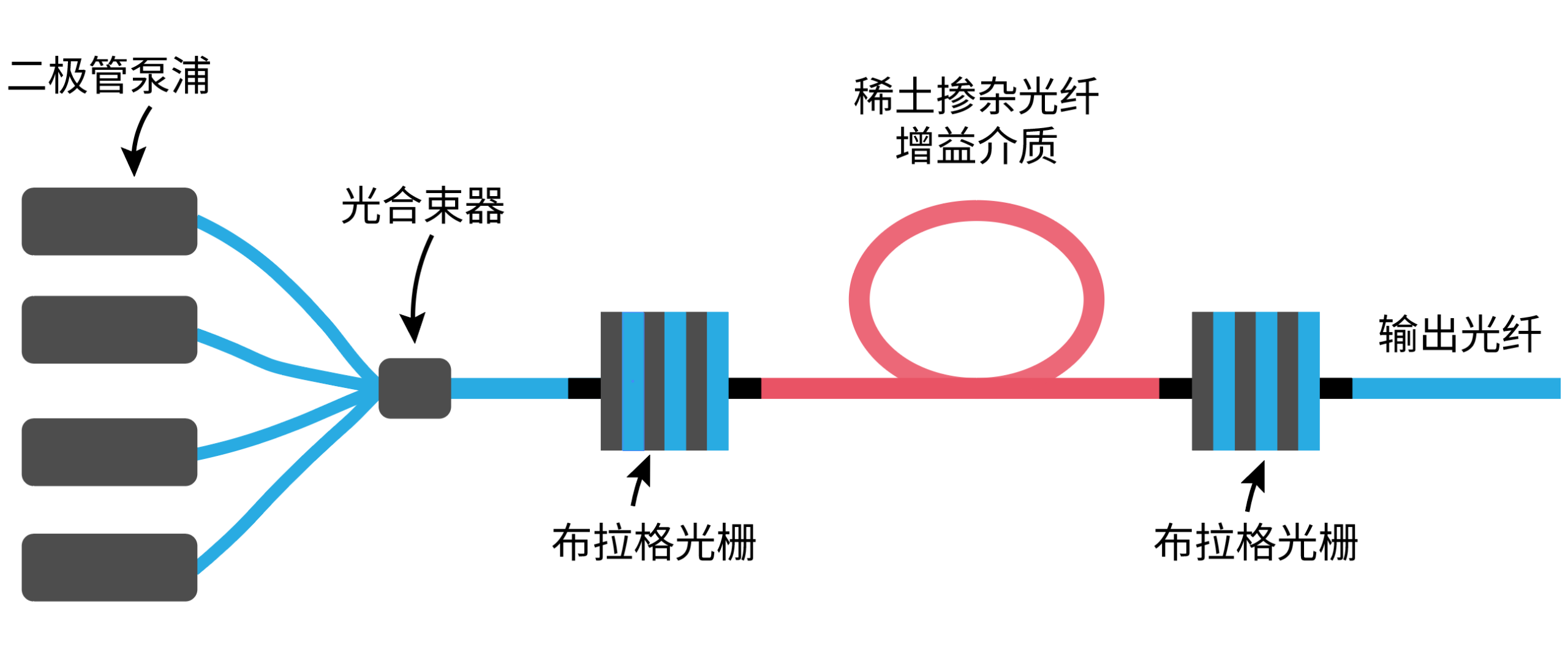

掺镱光纤(Yb-doped Fiber):工作波长在1-1.1 µm范围,是目前高功率光纤激光器的主流技术,广泛用于工业切割和焊接。 -

掺铒光纤(Er-doped Fiber):工作在1.55 µm通信波段,构成了光纤通信系统中的关键器件——掺铒光纤放大器(EDFA)。

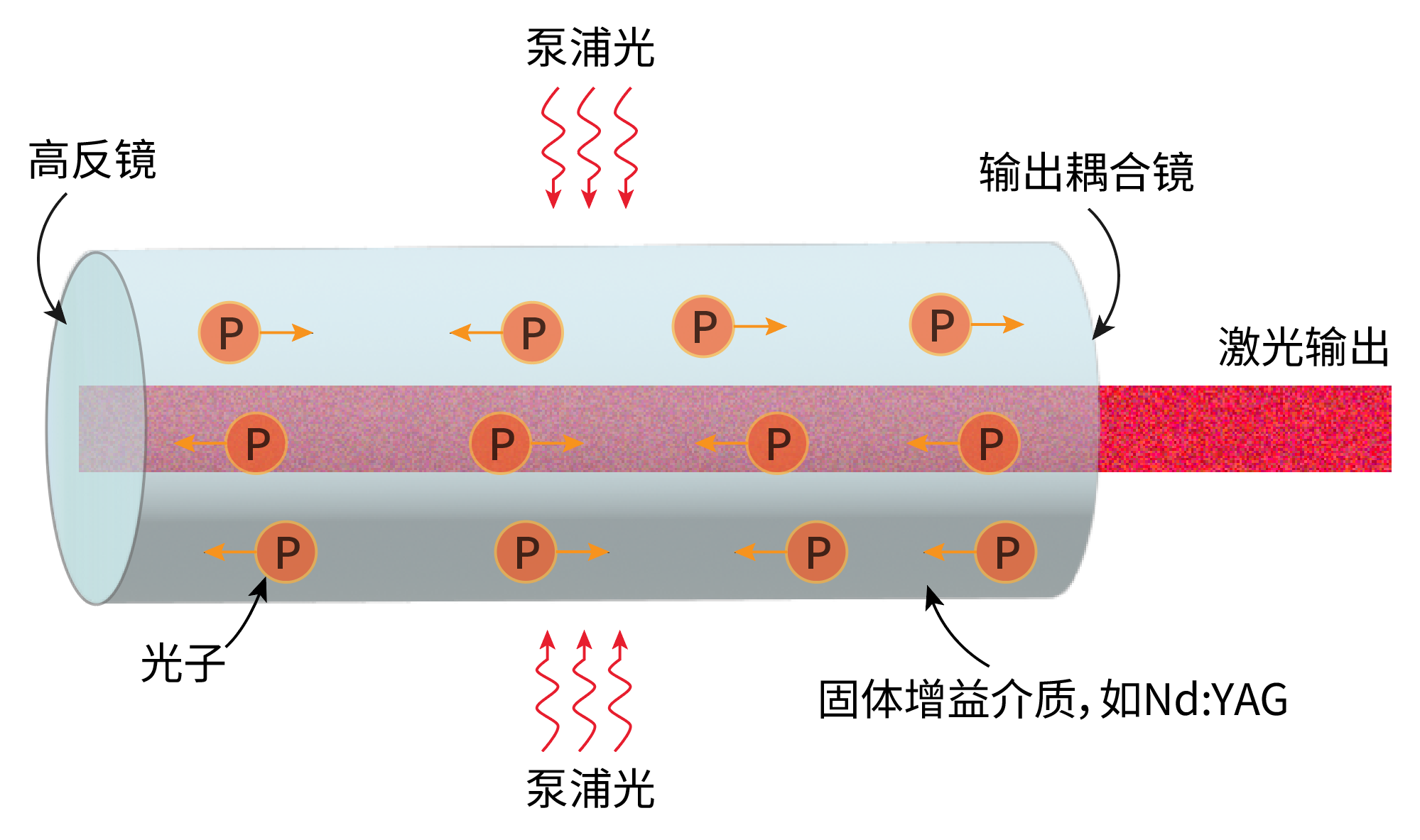

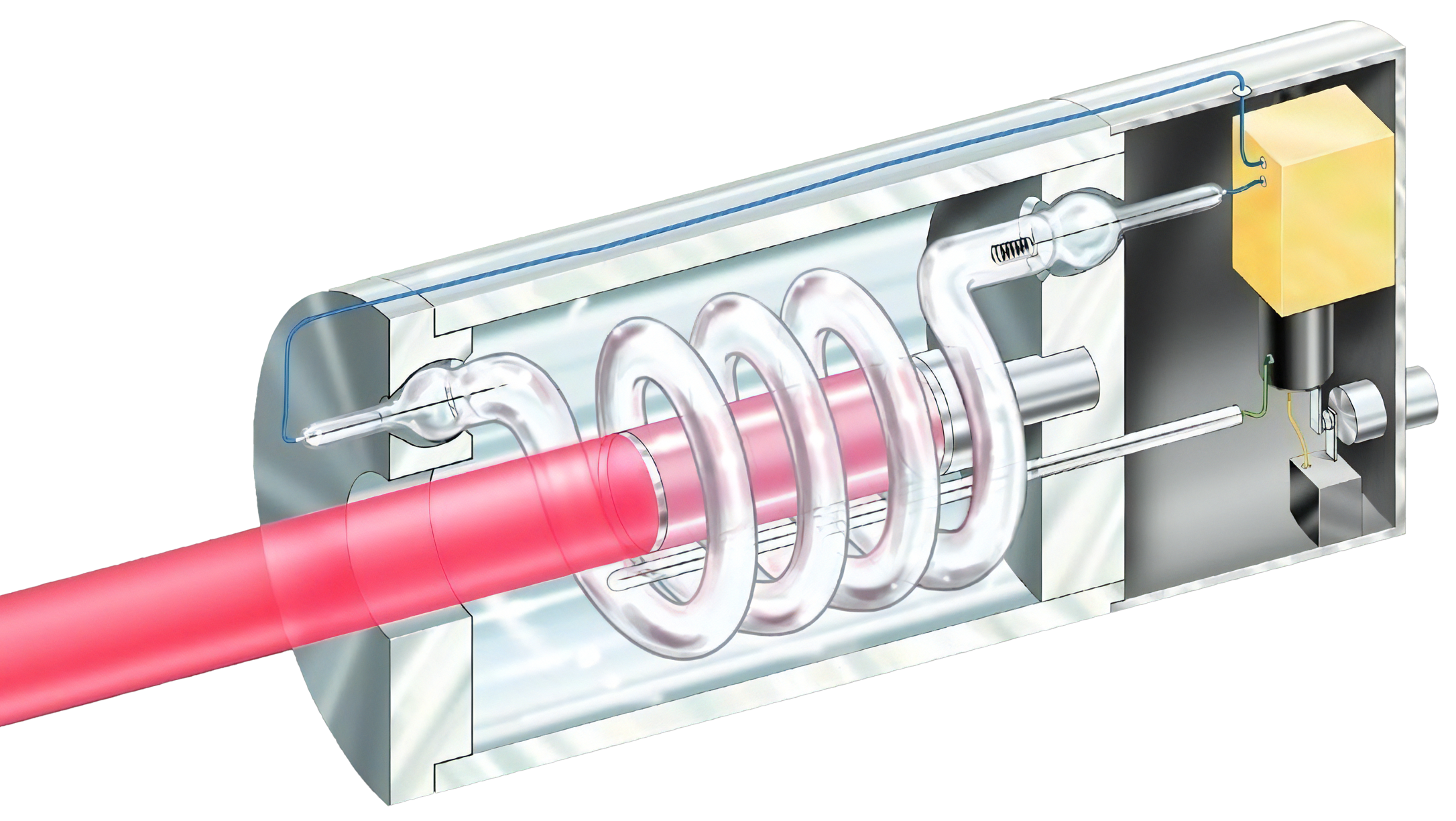

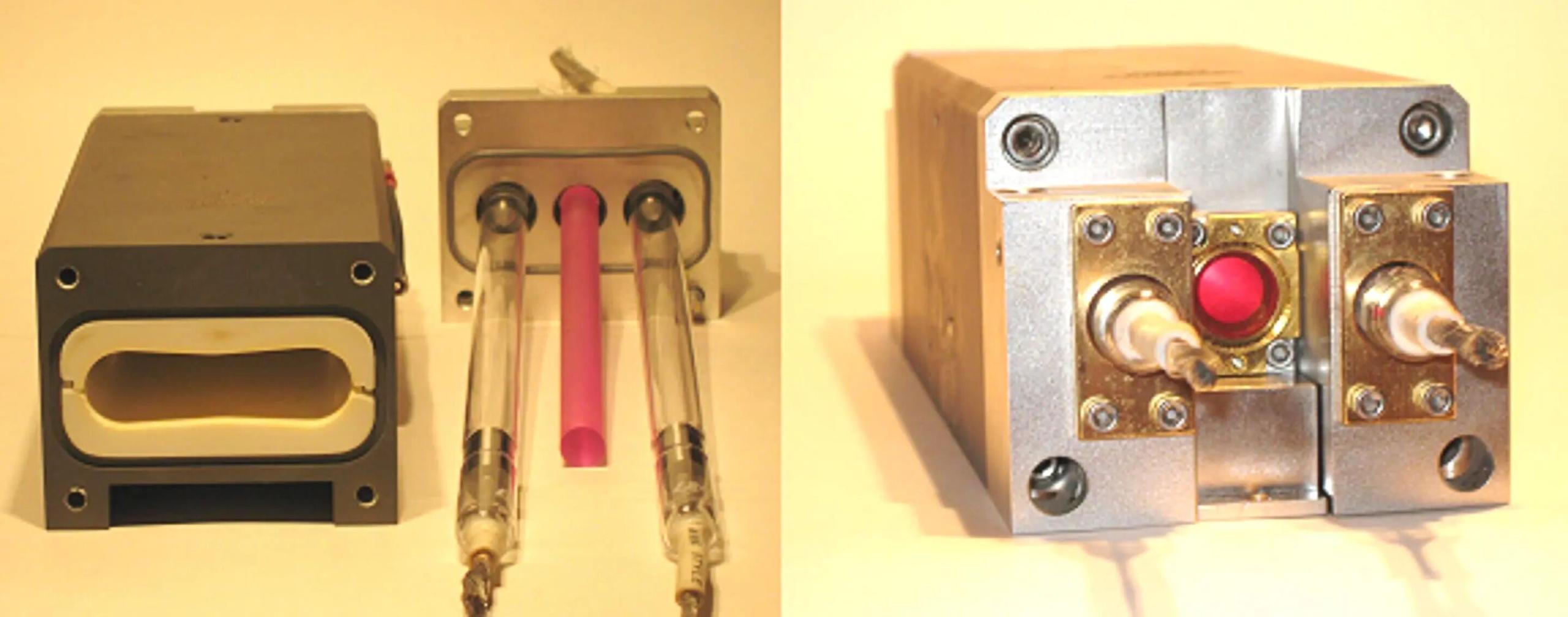

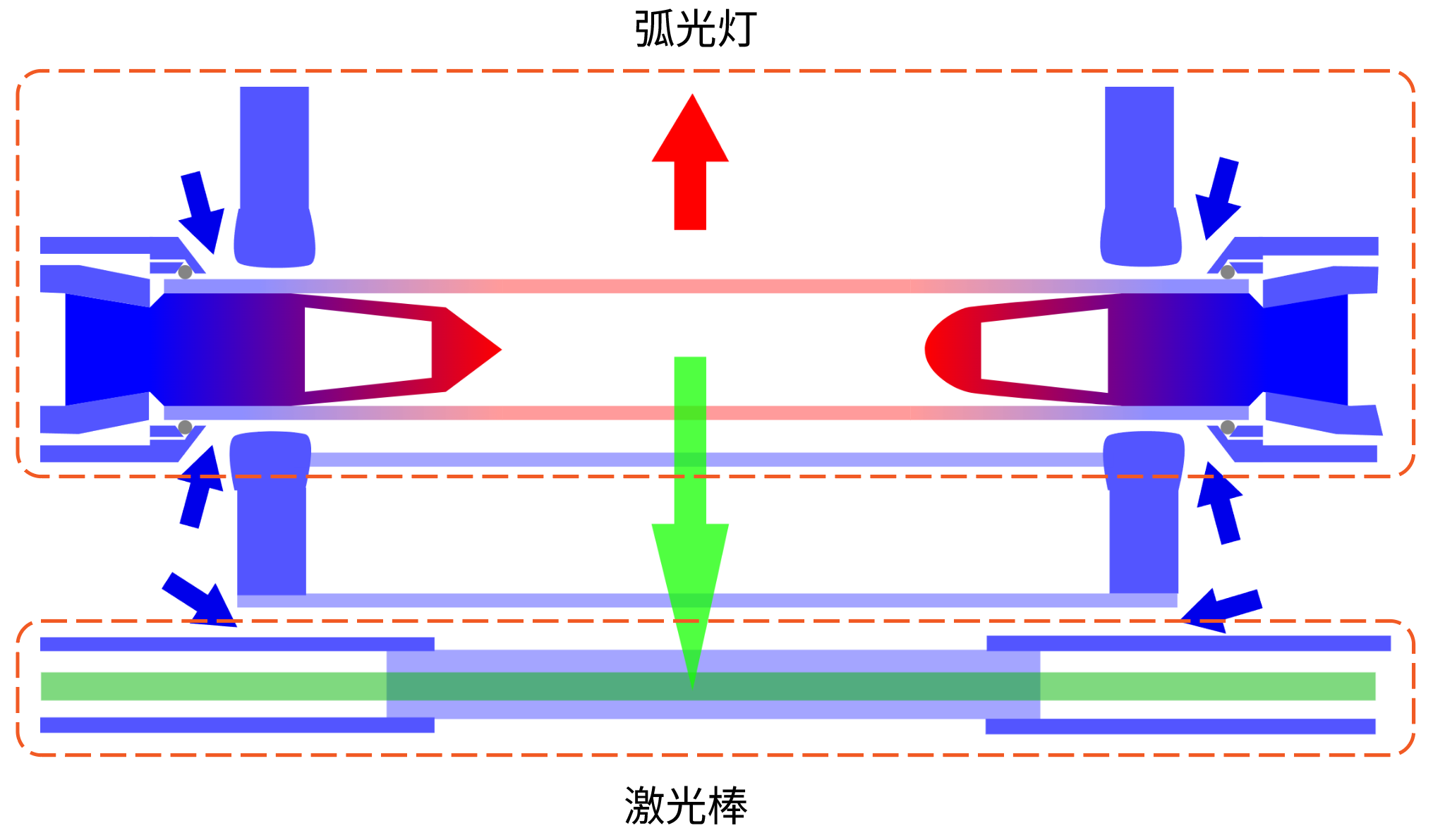

- 闪光灯/弧光灯:这些是高强度的气体放电灯,能产生强烈的、频谱很宽的白光。它们成本低廉,能提供很高的脉冲能量,是早期和一些高能脉冲固体激光器的主要泵浦源。其主要缺点是效率低,因为其宽广的光谱中只有一小部分能被增益介质的窄吸收峰所利用,其余大部分能量都转化为废热,给激光器的冷却系统带来较大负担。

-

激光二极管:激光二极管本身就是一种高效的半导体激光器,其发射波长可以被精确地设计和制造,以完美匹配特定增益介质的吸收峰。这种精确匹配使得泵浦效率极高,产生的废热大幅减少。二极管泵浦固体激光器(DPSS)正是基于此技术,它用高效的激光二极管取代了低效的闪光灯。

-

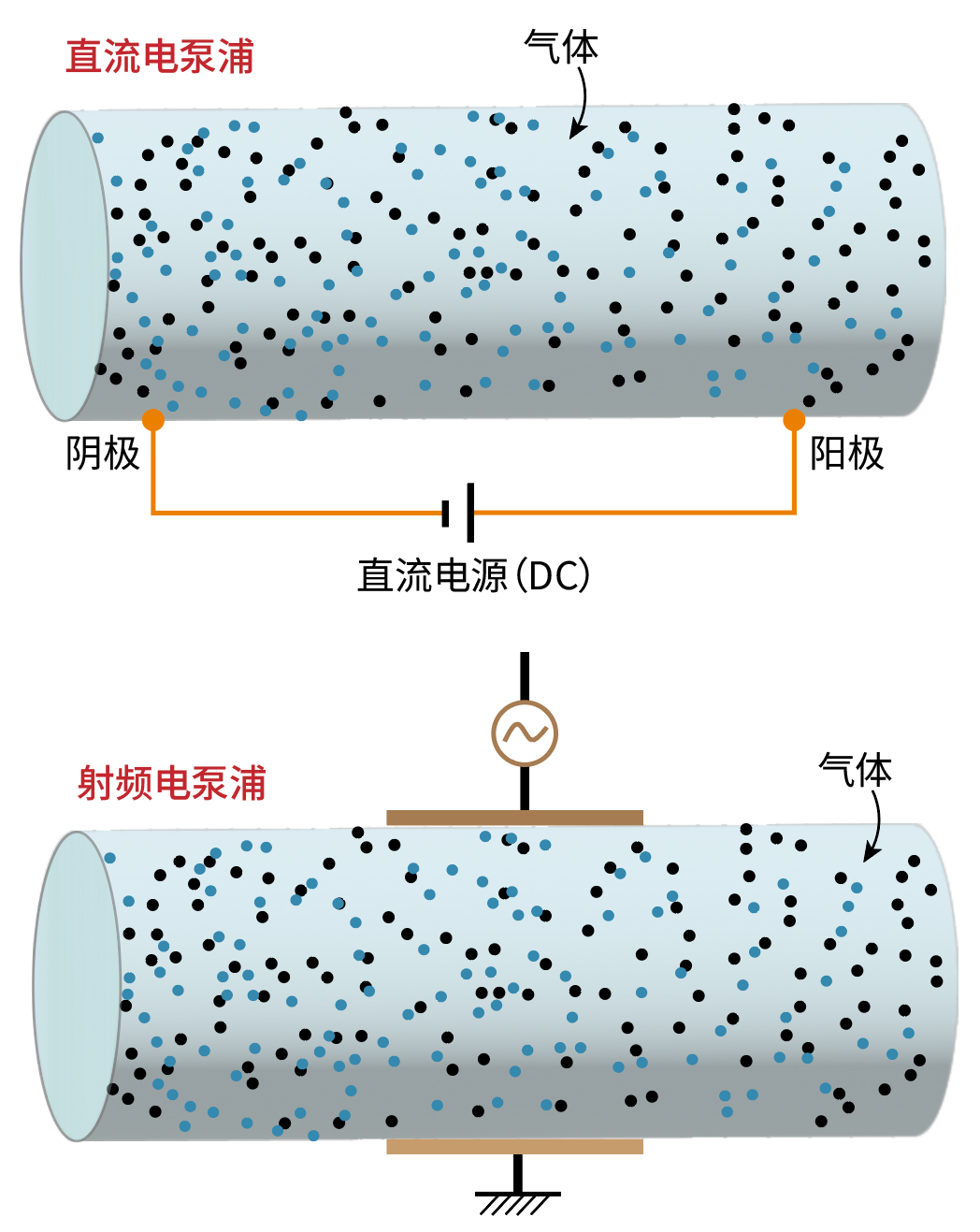

气体放电:这是气体激光器的标准泵浦方式。在密封有工作气体的激光管两端施加高电压,气体被电离形成等离子体,一种由离子和自由电子组成的导电气体。在电场作用下,电子被加速获得高动能,这些高能电子与气体中的中性原子或分子发生非弹性碰撞,将自身的动能传递给后者,使其跃迁到激发态,从而实现粒子数反转。在He-Ne激光器中,还存在一个更高效的共振能量转移过程:电子先高效地激发氦原子,然后能量相近的激发态氦原子再通过碰撞将能量传递给氖原子,从而间接泵浦了作为发光物质的氖。 -

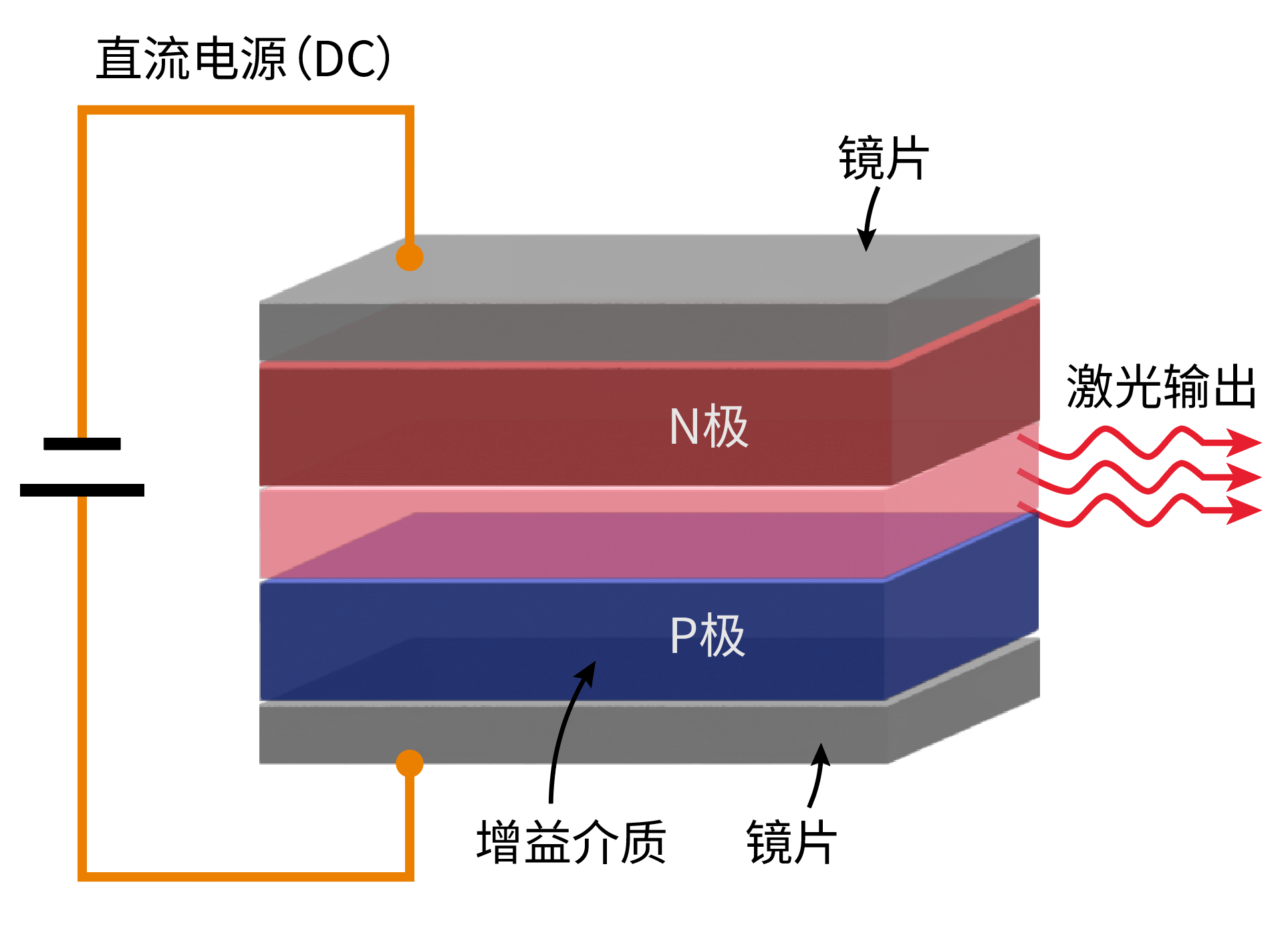

电流注入:这是半导体激光器的独特泵浦方式。半导体激光器的核心是一个PN结,当对该PN结施加正向偏压时,大量的电子从N区、空穴从P区被注入到中间的有源区。在有源区内,电子和空穴相遇并发生辐射复合,直接将电能高效地转化为光子,并在此区域建立起粒子数反转。

-

化学泵浦:利用高能放热化学反应直接生成处于激发态的产物分子。例如,在氟化氢(HF)/氟化氘(DF)化学激光器中,氢(或氘)与氟的剧烈反应直接产生了振动激发态的HF或DF分子,从而实现了粒子数反转。这类激光器无需外部电源,可输出极高的连续功率或脉冲能量,主要用于军事等特殊领域。 -

热泵浦:通过加热气体(如N₂和CO₂的混合物)到高温高压状态,然后使其通过拉伐尔喷管进行快速绝热膨胀。在膨胀过程中,气体迅速冷却,但不同振动能级的弛豫速率不同,导致上能级的粒子数“冻结”而下能级的粒子数迅速减少,从而在下游形成粒子数反转。这种方式可以产生非常高功率的激光。

-

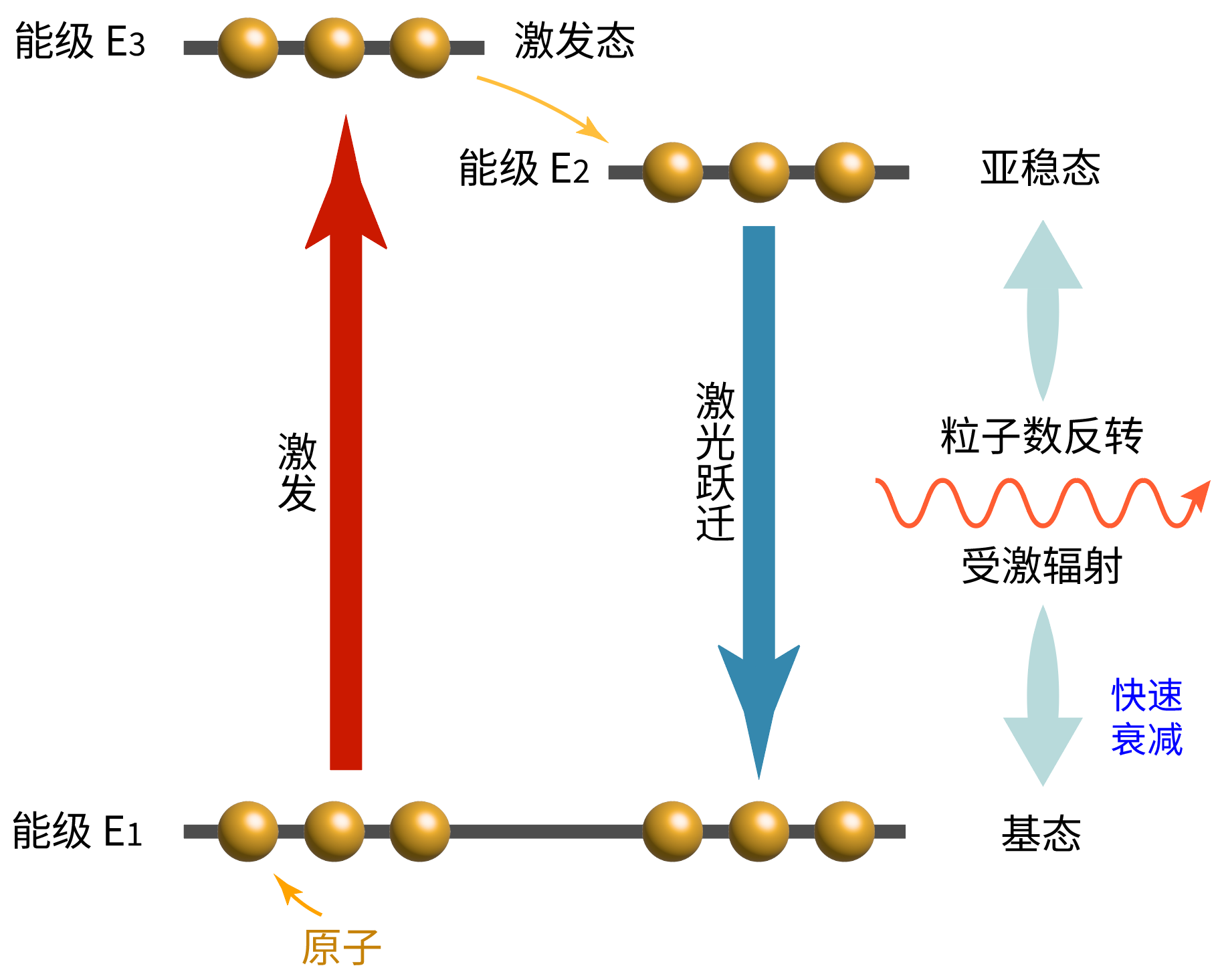

提供光学正反馈:增益介质中受激辐射产生的光子,在没有谐振腔的情况下,会向四面八方传播并离开介质,只能实现一次微弱的放大。谐振腔的反射镜将沿特定方向(即光轴方向)传播的光子反射回增益介质中,让它们有机会再次引发新的受激辐射。这个过程不断重复,如同雪崩一般,使得腔内的光子数量呈指数级增长,光强度被急剧放大。因此,光学反馈是实现持续、高强度激光振荡的必要条件。 -

模式选择:谐振腔不仅放大光,更重要的是对光进行“筛选”和“整形”。光是一种电磁波,在谐振腔内来回传播时会发生干涉,只有那些在腔内往返一周后,其相位与初始相位完全相同的光波(即满足驻波条件,光程差为波长的整数倍)才能发生相长干涉,从而被保留和放大。而其他频率或方向的光波,则会因为相消干涉而迅速衰减。这个过程确保了最终输出的激光具有极高的单色性和方向性。

-

高反镜(High Reflector, HR):位于谐振腔的一端,其反射率设计为尽可能接近100%,作用是将光完全反射回腔内。 -

输出耦合镜(Output Coupler, OC):位于谐振腔的另一端,它是一面部分透射的反射镜,其反射率通常在90%到99.9%之间,既能反射足够的光以维持腔内的振荡和放大,又能透射一小部分光,形成最终对外的激光束输出。

-

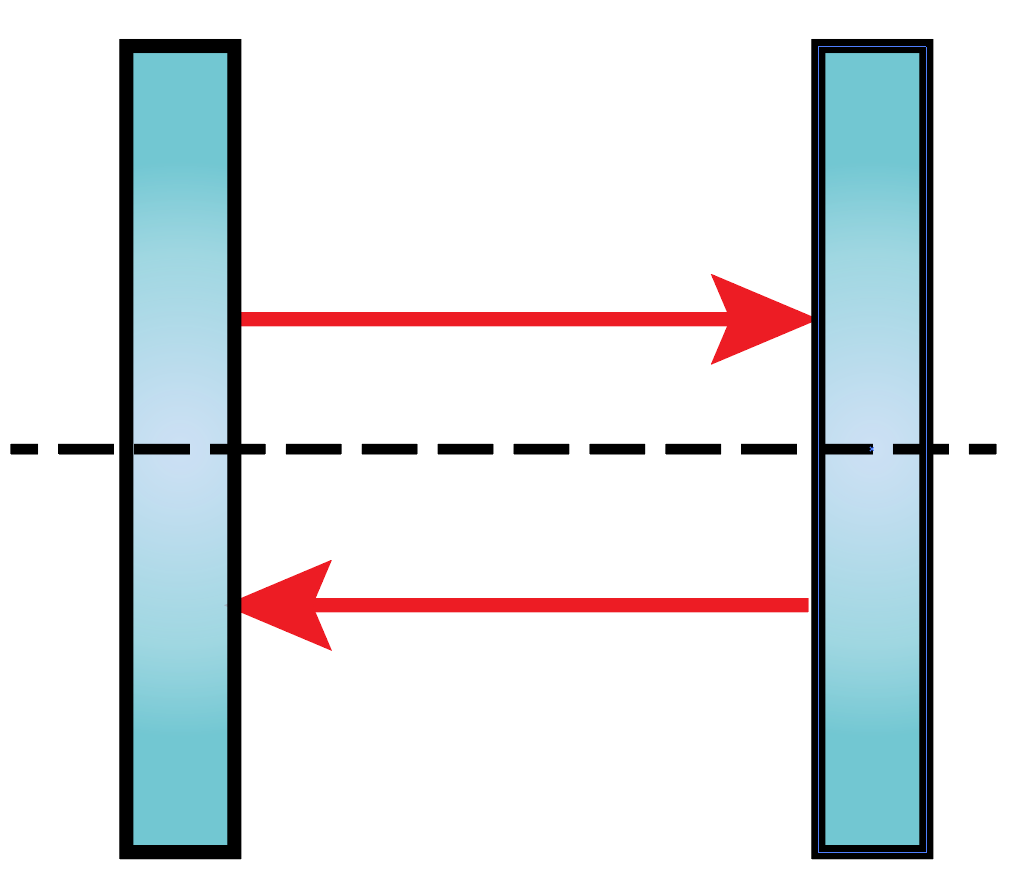

平形平面腔:由两面平面镜(R1=R2=∞)构成。这种腔体在稳定性判据中处于临界稳定状态(g₁=g₂=1),对镜面的平行度要求极为苛刻,任何微小的失准都会导致光束迅速“走失”,因此在大型激光器中很少使用。然而,在腔长极短的情况下,如半导体激光器的解理面腔和微腔激光器,这种结构因其简单而得到广泛应用。

-

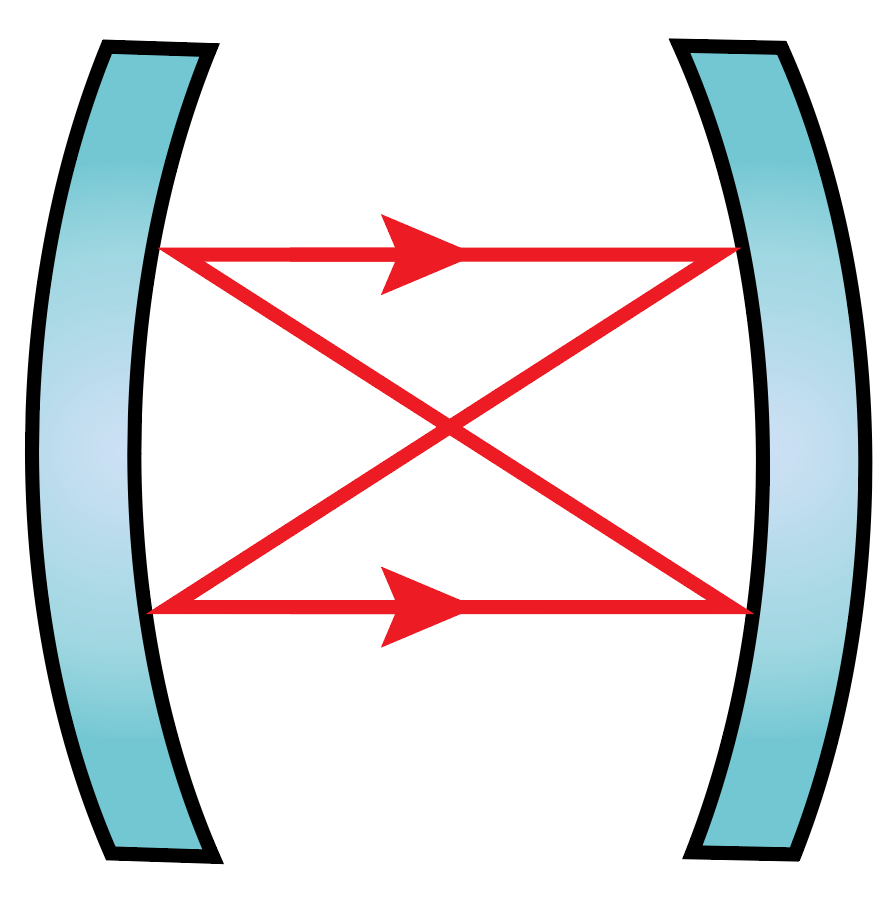

共焦腔:由两面曲率半径相同的凹面镜构成,且腔长等于镜子的曲率半径(L=R),此时两镜的焦点重合。这种腔体稳定性好,衍射损耗在所有稳定腔中最小,且对准相对容易,常用于需要获得纯净横模输出的实验室激光器。

-

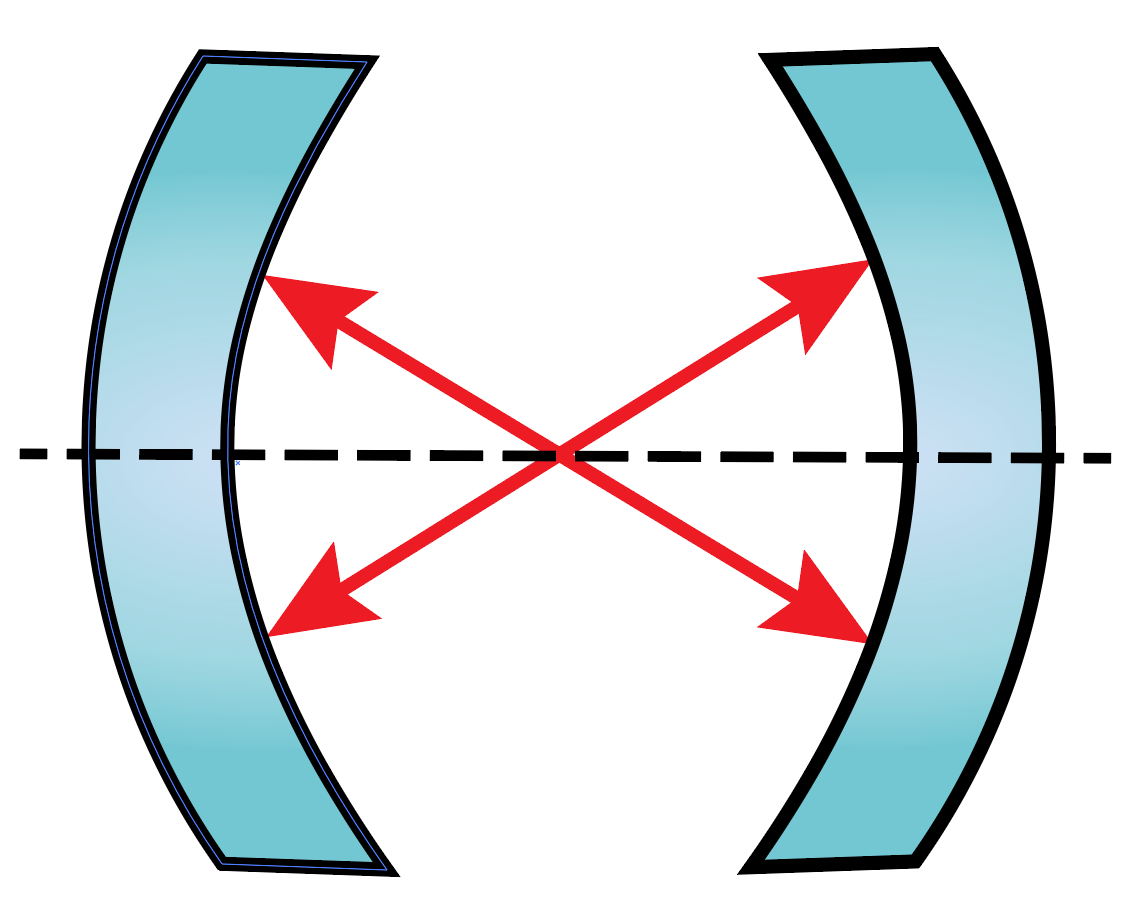

同心腔:也称球心腔,由两面曲率半径相同的凹面镜构成,腔长等于两倍的曲率半径(L=2R),此时两镜的曲率中心重合。它也处于临界稳定状态,光束在腔中心聚焦成一个极小的点,而在镜面上光斑尺寸很大。

-

环形腔:由三面或更多反射镜构成一个闭合的环形光路。与光线在两镜之间来回反射的线性腔不同,环形腔中的光可以单向(或双向)循环传播。其最突出的优点是,在单向运转时,腔内不存在来回干涉形成的驻波光场,从而避免了空间烧孔效应。空间烧孔是线性腔中导致多纵模振荡的一个主要原因,因此环形腔极易实现稳定的单纵模(单频)运转,是制造高相干性、窄线宽激光器的理想选择。此外,反射光不会原路返回,对泵浦源等外部光学系统更为友好。

*常见光学谐振腔构型特性对比

|

|

几何条件 | 稳定性 | 主要特性 | 典型应用 |

|---|---|---|---|---|

| 平形平面腔 | R₁=R₂=∞ | 临界稳定 | 对准极其敏感,衍射损耗大,但结构简单 | 半导体激光器(解理面)、微腔激光器 |

| 共焦腔 | R₁=R₂=L | 稳定 | 衍射损耗小,模式纯净,对准相对容易 | 实验室激光器,要求高光束质量的应用 |

| 同心腔 | R₁=R₂=L/2 | 临界稳定 | 镜面光斑大,中心聚焦,对准敏感 | 较少单独使用,通常避免此构型 |

| 环形腔 | ≥3面镜子闭环 | 稳定 | 无空间烧孔,易于单频运转,无背向反射 | 高稳定性单频激光器、激光陀螺仪 |

3. 激光模式:纵模与横模

- 纵模:描述了沿谐振腔轴向(纵向)的频率特性。只有满足驻波条件L=q·(λ/2)的波长λ才能在腔内稳定存在,这意味着激光的输出不是绝对单一的频率,而是一系列离散的、间隔非常近的频率,这些频率即为纵模。

-

横模:描述了垂直于传播方向的光束横截面上的光强和相位分布模式。它由下标n和m表征,分别表示在两个正交方向(如x和y)上光强为零的节点数。最基本、能量最集中的模式是基模(TEM₀₀),其光强分布呈完美的高斯函数形态,光束质量最好。当n或m不为零时,则为高阶模式,其光强分布呈现出更复杂的瓣状或环状结构,光束发散角更大,质量更差。在很多应用中,我们都希望激光器工作在基模状态。

-

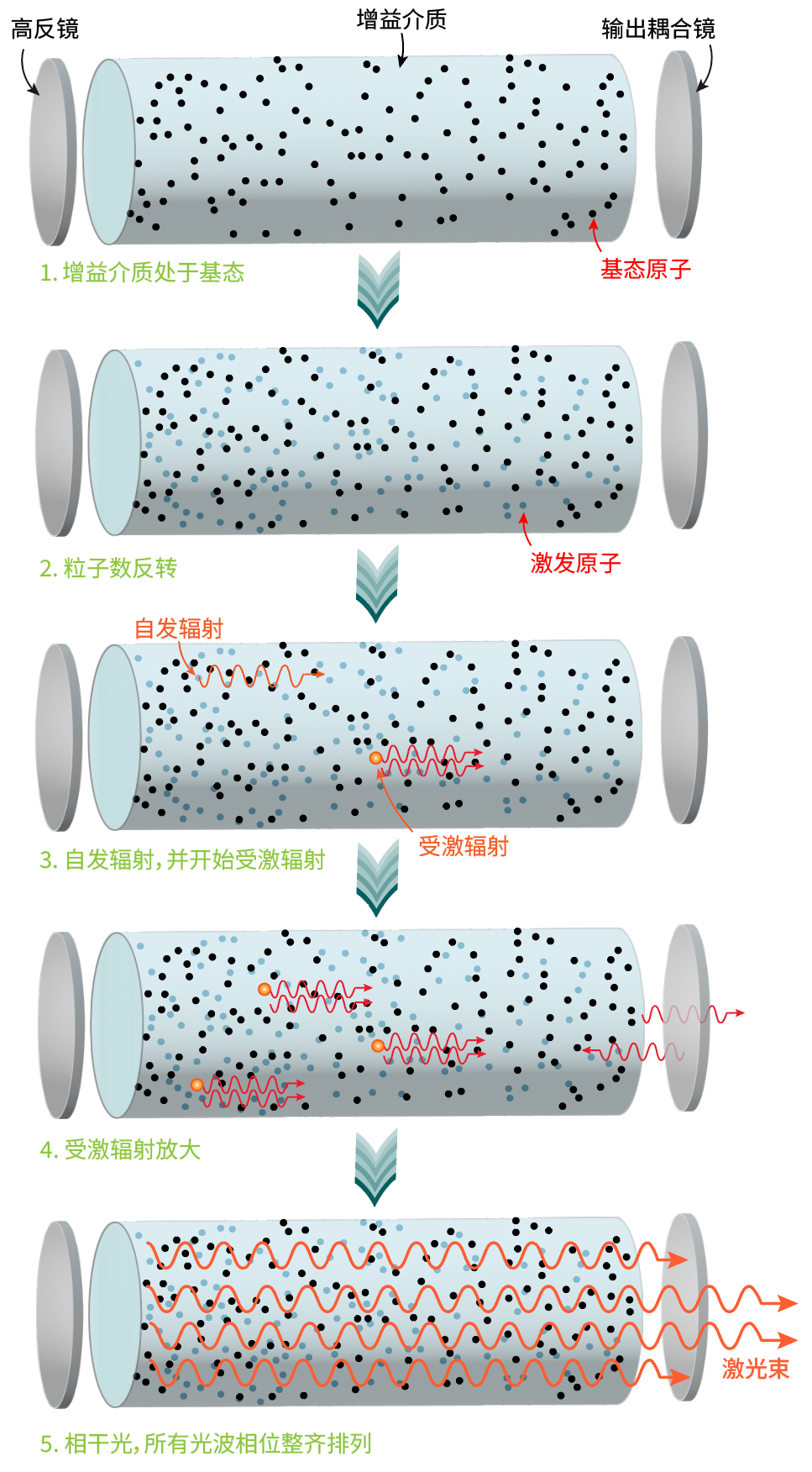

泵浦:过程的起点,泵浦源(如闪光灯、激光二极管或高压电源)启动,向增益介质持续注入能量。 -

粒子数反转:增益介质中的原子或分子吸收泵浦能量,大量粒子从基态跃迁到高能级。在三能级或四能级系统中,这些粒子会通过快速的非辐射跃迁,高效地聚集在寿命较长的亚稳态上。当亚稳态上的粒子数超过了激光下能级上的粒子数时,系统就达到了粒子数反转状态,此时的增益介质随时准备释放。 -

自发辐射启动:尽管我们的目标是受激辐射,但整个过程的开始通常来源于自发辐射。总会有少数处于亚稳态的粒子自发地跃迁回低能级,并向随机方向发射出第一批光子,这些光子是无序的、非相干的。 -

受激辐射与链式反应:在无数个随机方向的自发辐射光子中,只有极少数光子的传播方向恰好与谐振腔的光轴平行。这些光子将成为链式反应的种子,它们在两端反射镜之间来回反射,每次穿过已经实现粒子数反转的增益介质时,都会“激励”亚稳态上的粒子发生受激辐射,产生大量与它们在频率、相位、方向上完全相同的“克隆”光子。一个光子变两个,两个变四个,形成雪崩式的光子倍增。 -

谐振放大与模式建立:光在谐振腔内被反复放大。谐振腔此时的作用是“筛选”,只有那些满足腔体谐振条件(即在腔内往返一周后相位自洽)的特定频率(纵模)和特定空间分布(横模)的光才能形成稳定的驻波场,并被持续放大,所有不满足条件的光都会因干涉相消而迅速湮灭。最终,腔内建立起一个或多个稳定的、高度有序的电磁场模式。 -

激光输出:随着受激辐射的不断进行,腔内的光场强度急剧增加。当腔内光场的增益超过了所有损耗(包括镜面吸收、散射以及透射损耗)时,激光振荡就建立起来了。此时,一部分能量极高、高度相干的光将穿过部分透射的输出耦合镜,形成我们所见的稳定、准直的激光束。

这个过程说明激光的产生是一个典型的从无序到有序的自组织过程。它始于随机、混乱的自发辐射,但在谐振腔提供的边界条件和受激辐射提供的正反馈机制下,系统自发地演化到一个宏观的、高度有序的相干状态。

*激光产生过程

- 增益介质是光的来源和放大介质,其内在的能级结构决定了激光的根本属性——波长。

-

泵浦源是整个系统的能量引擎,它通过向增益介质注入能量,创造出实现光放大的物理前提——粒子数反转。 -

光学谐振腔则是光的放大器和成形模具,它通过光学正反馈实现光的雪崩式放大,并通过模式选择机制赋予激光高度的单色性、相干性和方向性。

1.https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Ruby_laser.jpg&oldid=423177416

2.https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_pumping

3.https://www.meetoptics.com/academy/laser-gain-media#quantum-cascadellasers

4.https://www.newport.com/n/critical-laser-components

5.https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_(LibreTexts)/15:_Lasers_Laser_Spectroscopy_and_Photochemistry/15.05:_What_is_Inside_a_Laser

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。