国产替代进口:空间光调制器会走激光器的老路吗?

光学领域的科研学者或工程师一定对空间光调制器这个器件并不陌生,作为现代光学系统的核心器件,它能够动态调控光波的相位、振幅或偏振态,在激光加工、生物医学成像、光通信、AR/VR等高端领域具有不可替代的作用。

但是,与其他高端光器件一样,空间光调制器市场长期被美、日垄断,根据《全球空间光调制器市场现状与发展分析(2023-2029)》,全球空间光调制器市场的主要玩家包括Hamamatsu Photonics、holoeye Photonics、Meadowlark Optics、Santec Corporation以及Jenoptik等,这五大领先企业占据了全球市场近半壁江山,达到54%的市场份额,国内科研机构和高技术企业严重依赖进口产品。

然而,这一局面正在悄然改变。

一、国产空间光调制器崭露头角

根据招标采购信息发布平台不完全数据统计,2021年,国产空间光调制器在销售台数上占据了28.42%的市场份额,销售额占比达26.48%——尽管进口产品仍占据主导,但国产品牌已开始开始崛起。

这是目前能搜索到的有效数据。实际上,近三年来,随着国产厂商布局空间光调制器,这个数字较之几年前已经明显上涨。

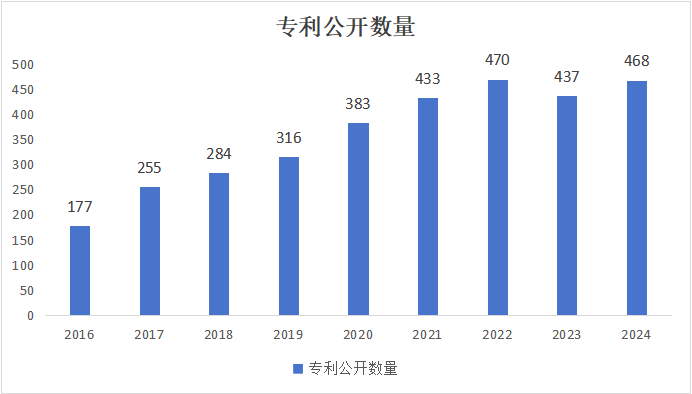

专利公开的爆发式增长进一步印证了这一趋势。据光电汇统计,2016至2024年间,国内空间光调制器相关公开专利数量基本呈现逐年增长态势(见下图)。

这一现象至少说明以下关键动向:

1、技术研发进入密集期:企业及科研机构正加大核心技术攻关,例如光峰科技、华为等企业近年连续布局微反射镜控制、偏振无关调制、钙钛矿材料等方向,覆盖投影、光通信等多场景需求;

2、国产技术壁垒初步形成:专利不仅是创新成果,更是市场竞争的护城河。指数级增长的专利为国产设备突破性能瓶颈提供支撑,助力国产替代;

3、产业生态逐步完善:从高校研发到企业产业化,专利增长折射出“产学研”协同的成熟,为后续成本控制与市场渗透奠定基础。

然而,在企业走访中,提到为什么选择国产的空间光调制器时,我们得到的最多的答案是:“价格比进口的便宜很多。”

这让我们不得不思考一个尖锐的问题:当中国企业在空间光调制器领域初露锋芒时,是否会重蹈激光器行业的覆辙——以技术突破为始,以价格血战为终?

二、空间光调制器是否会“重蹈覆辙”

先说结论,可能性较小。原因有以下三点。

1、技术门槛高

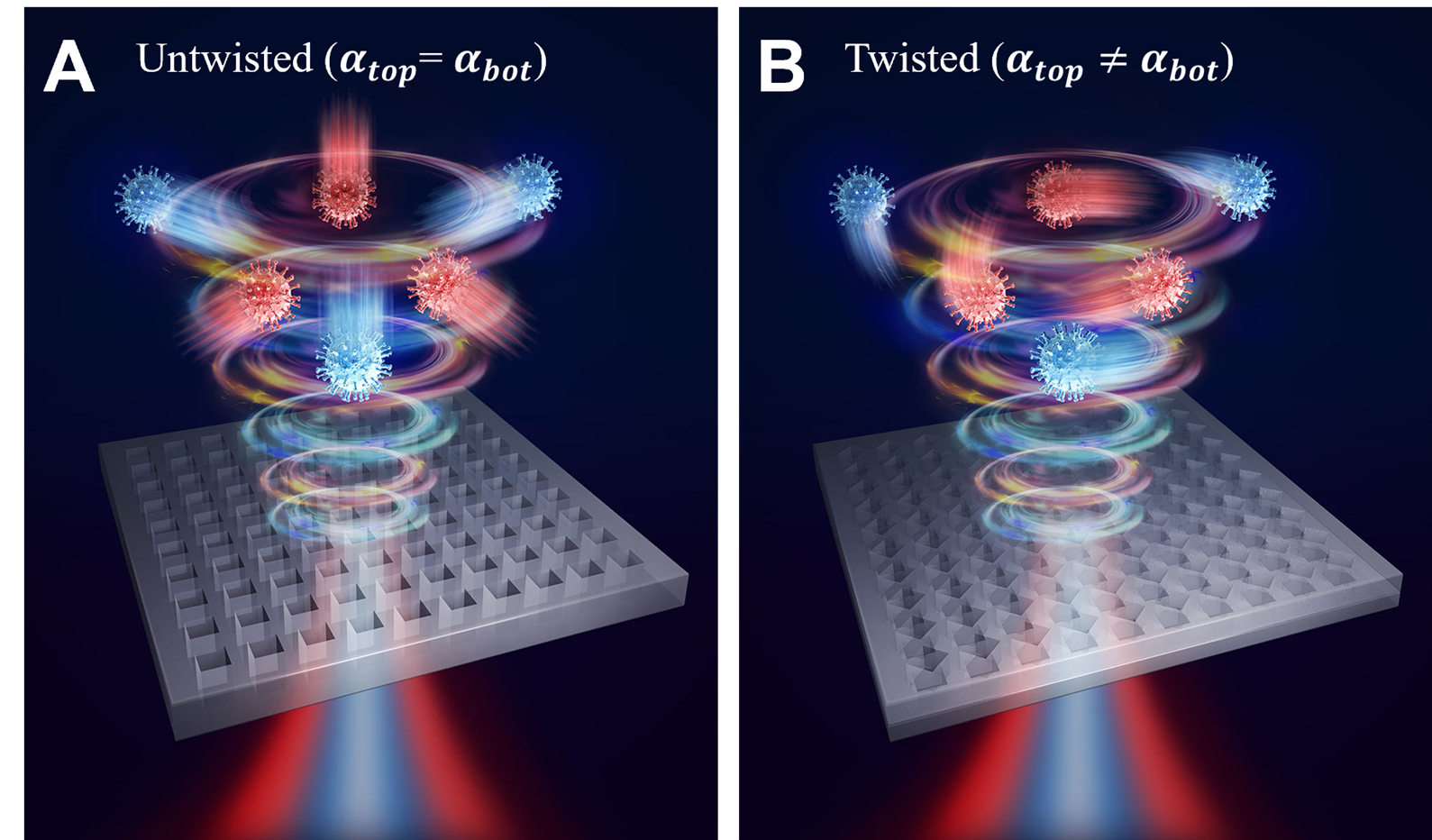

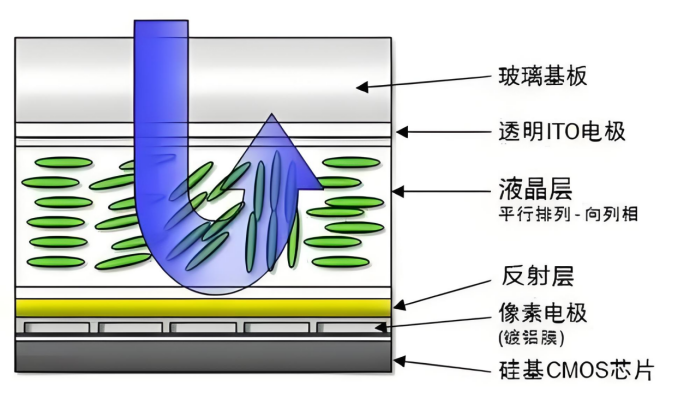

基于硅基液晶(LCOS)技术的空间光调制器,基本的层级结构如下图所示。

玻璃基板位于最顶层,玻璃基板下面是透明电极层,上下对准层之间填充液晶,为液晶分子提供相同的初始方向。再往下是反射层,用于提高特定波长的反射率和功率承受能力。在它的下面,是与透明电极层相似的像素电极层,区别在于像素电极层的每个电极能被单独驱动,形成空间光调制器的独立像素;最后一层是硅基CMOS芯片,可通过 CMOS 芯片的寻址电压直接控制液晶 (LC)分子,并且可以高精度、高速调制光束的波前。

由此可以看出,空间光调制器本质上是一个多学科交叉的高技术产品,涉及微纳光学、液晶材料科学、精密控制和高速电子等多个领域,其技术复杂度和集成度远超激光器。

制备工艺是难点之一,空间光调制器加工步骤多、难度高,尤其是硅基CMOS集成电路制备和液晶面板贴合封装等,导致生产成本高但成品率低,国内企业早期并不具备这种工艺(目前掌握的也是少数,有些是贴牌),所以迟迟未能进入市场。

此外,高端空间光调制器的性能参数构成了多维度技术壁垒:分辨率、像元尺寸、光谱范围、损伤阈值以及刷新率等参数相互制约,任何一项指标的提升都需要深厚的技术积累。这些技术门槛决定了空间光调制器难以像标准化激光器那样被简单仿制和降价竞争,企业必须通过持续创新才能在市场中立足。

2、增量空间大

空间光调制器所处的产业发展阶段与激光器行业有着明显代差。中国激光器产业经历了十余年的高速发展,已进入成熟期,市场格局基本稳定;而空间光调制器产业则处于快速成长期,技术迭代和市场拓展仍在加速进行。根据《中国空间光调制器行业市场前景预测及投资价值评估分析报告》,2023年,中国空间光调制器市场规模约为48.6亿元人民币,同比增长15.2%,预计到2025年将扩大至72.9亿元,复合年增长率高达18.5%。这种高速增长为行业提供了足够的增量空间,缓解了存量市场竞争压力。

3、应用场景多

从应用场景来看,空间光调制器的应用场景呈现出多元化、专业化特征,这一特点使其天然避免了同质化竞争。根据《中国空间光调制器行业市场前景预测及投资价值评估分析报告》,2023年,激光加工和生物医学成像分别占据SLM应用的35%和28%,构成最大的两个应用领域;其余市场则分散于光通信、VR/AR、车载HUD、科研仪器等多个领域。这种应用分散性为企业提供了差异化发展的市场空间。

不同应用场景对SLM的性能要求存在显著差异:激光加工领域关注损伤阈值和稳定性;生物医学成像追求分辨率和信噪比;光通信系统强调响应速度和可靠性;AR/VR设备则重视小型化和低功耗。这种多样性使得企业可以根据自身技术优势,选择特定领域进行深耕,不必在所有市场与国际巨头正面对抗。国内企业凭借本地化服务优势,能够更快响应客户的定制需求,提供从器件到系统集成的整体解决方案。这种“产品+服务”的模式,不仅提升了客户粘性,也增加了单纯价格竞争的难度。

三、空间光调制器将走向何方

空间光调制器的国产替代进程正处于关键转折点。一方面,技术突破为国产化创造了现实可能;另一方面,激光器行业的前车之鉴警示着低价内卷的风险。当前的发展态势显示,空间光调制器产业更可能走向一条技术驱动、差异化竞争的发展道路。

1、高技术门槛带动更高阶应用空间

空间光调制器产业更可能走向技术驱动型发展路径。

根据《中国空间光调制器行业市场前景预测及投资价值评估分析报告》,2023年,中国SLM行业的研发投入占销售收入比例达8.5%,显著高于全球平均水平,也远高于激光器行业的投入强度。这种差异表明,空间光调制器行业尚未陷入“以价换量”的简单逻辑,而是更注重技术积累和性能提升。不同于激光器以输出功率为核心指标,空间光调制器的评价维度更多元,技术创新空间更广阔。

多个技术方向正推动产业升级:

• 材料创新:石墨烯、拓扑绝缘体等新型材料的应用有望突破传统液晶的性能限制,实现更高调制效率和更宽光谱响应。

• 集成化:硅基液晶(LCOS)与CMOS工艺结合,使SLM向微型化、高集成度发展,适应消费电子需求。

• 智能化:人工智能算法与SLM控制系统的融合,实现自适应光场调控,大幅提升系统性能和应用便捷性。

国产企业在这些新兴技术领域与国际巨头基本处于同一起跑线。中科微星在2022年推出的MiniDP接口、Type-C供电的SLM产品,已经体现出在系统集成和用户体验层面的创新。这种基于市场需求的技术迭代,使国产企业有机会构建独特竞争优势,避免同质化竞争。

2、以解决方案组合牌替代单品销售

空间光调制器产业最大的转型机遇在于从单一器件销售向解决方案提供的转变。例如中科微星、UPOLABS可提供“光镊、彩色全息、大气湍流、鬼成像等模块化系统”,针对高校科研场景提供整体解决方案;苏州剑芯也采用了解决方案模式,为客户提供定制化的方案及即时的售后反应,这种模式提升了产品附加值,使企业摆脱了单纯的价格竞争。

结语

国产替代的真正价值不在于简单的市场份额更迭,而在于重构产业生态,形成从核心材料、制造装备到系统应用的完整创新体系。空间光调制器作为信息光电子领域的关键器件,其健康发展将辐射带动激光加工、生物成像、光通信等多个高技术领域,为中国光电产业升级提供强劲动力。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。