封面 | 捕捉风场的“手”:星载混合体制测风激光雷达

中国海洋大学吴松华教授团队联合崂山实验室、国家卫星气象中心、中国气象局气象探测中心等单位针对星载测风激光雷达对全球水平风场的观测需求,主要论述其观测技术体制、反演算法与误差定量化评估等部分关键技术,基于初步构建的星载混合体制测风激光雷达仿真模拟系统,对其在极轨风场探测能力进行评估分析。该特邀综述被选为本特色专题的封面文章。

封面解析

高时空分辨率的三维风场是研究大气层动力结构及演化特征、热量-动量-物质交换与平衡的关键要素。目前全球范围内风场观测的传统手段主要包括无线电探空仪探测、航空器航线在线探测以及静止卫星云导风探测等,但无法满足数值天气预报模型对风场垂直剖面分布的更高质量数据需求。由于星载多普勒测风激光雷达具有全球化、全天时、剖面测量等显著优势,因此世界气象组织评估其为未来全球风场观测的首要发展技术方向。

美国于1979年首次提出了搭载于卫星或空间站的非相干测风激光雷达方案并进行了仿真分析,而后欧洲空间局(ESA)、美国国家航空航天局(NASA)和日本宇航局(JAXA)等机构均积极开展星载激光雷达技术论证和系统研制工作。目前,空间测风激光雷达的唯一实践是欧洲航天局(ESA)在大气动力学任务(ADM)计划中研制的Aeolus卫星,其数据产品在数值天气预报、大气模式模拟和大气科学观测等方面得到了广泛应用,有效提升了数值预报精度并增强了中尺度同化模型的预测能力。我国下一代极轨气象卫星“风云五号”将主动测风激光雷达列为优先发展的新型有效载荷之一,将有效推动我国气象服务领域的高质量发展,对于强化全球监测、全球预报与全球服务体系建设等均具有重要意义。

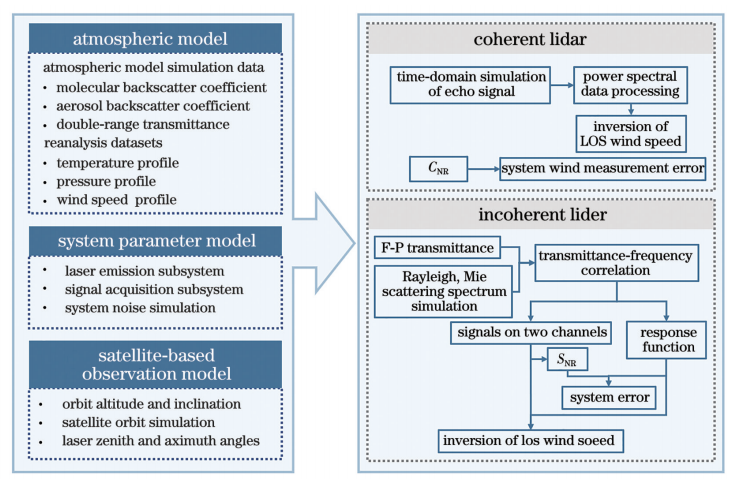

多普勒激光雷达是一种精密主动光学遥感载荷,存在研发周期长、工程量大、投入高的缺点,故开发针对星载测风激光雷达的体制论证和性能仿真模型显得尤为重要。星载多普勒测风激光雷达能够实现全球范围、高精度、不间断的风场测量,根据测风体制主要可分为相干探测和直接探测:直接探测测风技术主要以大气分子散射为探测目标;相干测风技术以气溶胶为示踪粒子。两种探测方式在不同高度、不同大气条件下的探测能力不同,使用直接探测和相干探测联合观测的混合体制测风激光雷达将发挥两种探测技术的优势,增强对全球风场的探测能力(直接探测技术用于分子散射较强的中高对流层和低平流层区域,相干探测技术用于高精度观测中低对流层和边界层)。研究团队通过建立混合体制星载激光雷达正演-反演全链路仿真系统的方式来模拟卫星载荷参数设计方案在不同大气条件下的风场探测能力,仿真系统设计如图1所示。

图1 星载混合体制测风激光雷达仿真系统

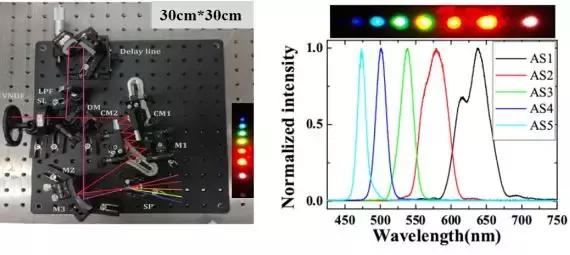

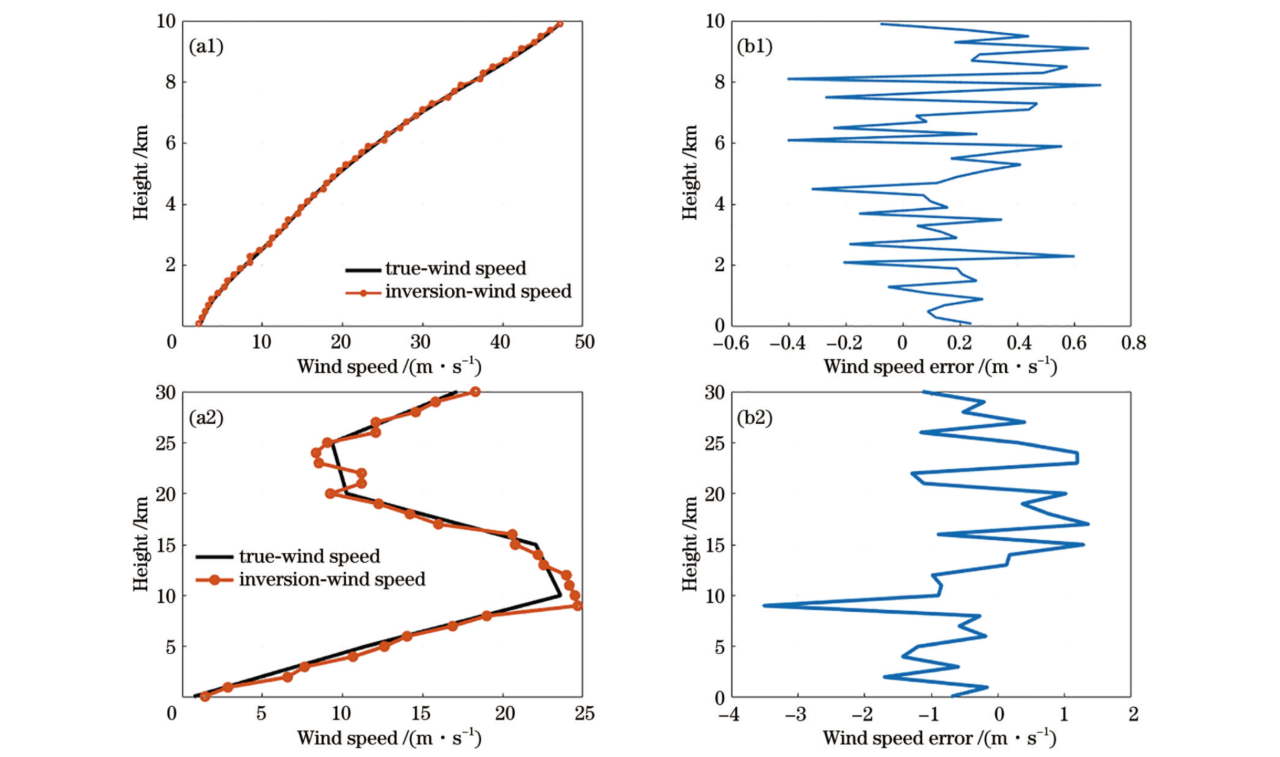

所构建的全链条三维动力场激光探测仿真模型包括网格化大气背景参数模型、探测回波信号进行正演-反演仿真和星载扫描机制仿真模型。其中,非相干测风系统模拟0~30 km全高度范围风速廓线,相干测风系统仅仿真0~10 km范围内的中低对流层和边界层风场,如图2所示。非相干测风仿真模块基于双边缘法布里-珀罗(F-P)透过率计算分子瑞利信号响应函数,评估激光器参数、天顶角、轨道高度和望远镜接收口径等参数对风速仿真误差的影响。相干测风仿真模块基于大气分层模型模拟激光雷达回波时域信号,通过傅里叶变换算法反演风速廓线,并利用载噪比分析风速误差克拉默-拉奥下界(CRLB)。

图2 混合体制测风激光雷达径向风廓线探测仿真。(a1)(b1)相干探测仿真结果;(a2)(b2)直接探测仿真结果

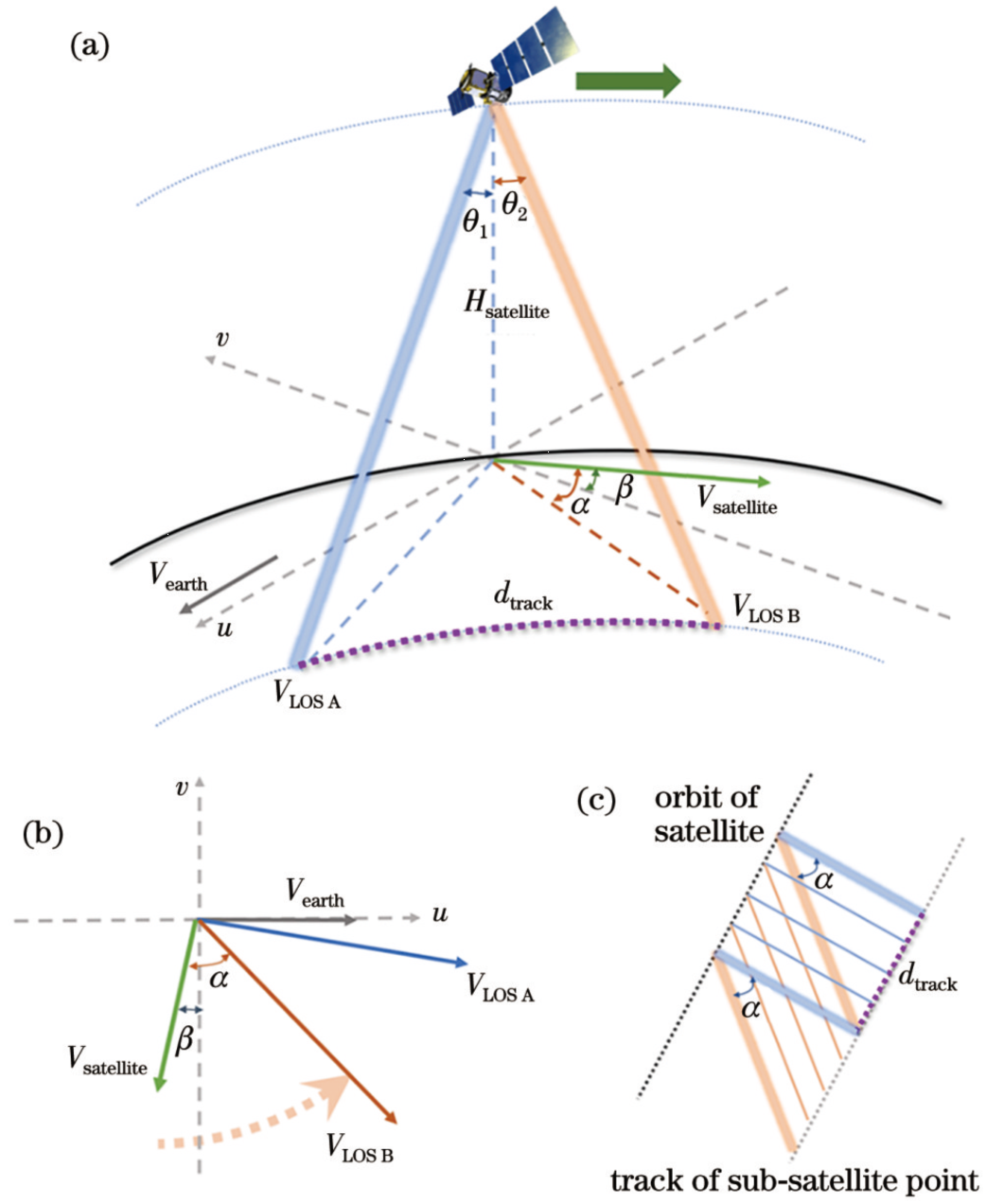

针对矢量风场的观测需求,水平二维风场的直接观测与单一波束的径向风场探测相比,对星下点附近数值预报结果的改善作用更强。研究团队使用单颗卫星进行双波束探测,以兼顾数据覆盖率和预报精度,在风矢量直接观测能力上与 Aeolus 形成跨代的进步。根据太阳同步极轨卫星运行方案,通过合理设置两波束的探测角度,在轨道内两波束先后探测同一大气剖面,前后探测激光足印或在关键观测高度重合,通过同一水平高度层的交叉探测合成水平风速,如图3所示。仿真分析表明,在高气溶胶浓度的大气边界层中风速观测误差小于0.8 m/s,在气溶胶稀薄的晴空自由大气层中风速观测误差小于1.5 m/s。

图3 双波束步进式扫描观测示意图。(a)观测示意图;(b)风矢量合成示意图;(c)探测轨迹示意图

我国风云第三代极轨卫星计划搭载新一代高性能测风激光雷达,根据数值天气预报对全球水平风场探测精度和分辨率的要求,亟需加强星地一体化的仿真评估研究。本文针对未来星载测风任务的精度和三维风场观测需求,通过初步建立的全链路星载测风激光雷达数字模拟系统,对星载激光雷达的观测技术体制和参数配置进行了分析。未来还需根据星载探测任务的总体科学观测目标,进一步开展仿真模拟试验,对星载激光雷达全球观测性能进行深入研究。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。