Combustion and Flame | 基于激光诱导击穿光谱测量层流反扩散火焰原子比分布

激光诱导击穿光谱(LIBS)技术是一种强大的元素分析技术,该技术通过将激光能量汇聚击穿产生等离子体,测量冷却过程中的激光诱导等离子体(LIP)发射的原子特征谱线来识别元素组成,能够实现快速以及近似无损的实验测量,具有非侵入性、信号稳定以及独立于激光波长的特点,因此在燃烧诊断中常被用于测量火焰中的元素组成、当量比以及混合分数等。

碳氢燃料火焰的碳氧比(C/O)被认为是限制碳烟初生的关键因素,因为临界C/O是碳烟生成区域的氧化剂侧边界,超出该边界的组分将不再利于碳烟的初生成核,并且氢氧比(H/O)通常被用于定量描述火焰的局部当量比,但已有研究大多通过数值模拟手段获取火焰原子比结果。近期,华中科技大学煤燃烧与低碳利用全国重点实验室娄春教授团队基于激光诱导击穿光谱技术,考虑了激光诱导等离子体温度对原子比标定和测量结果的影响,实现了乙烯层流反扩散火焰(IDF)二维C/O和H/O分布的原位测量,并从原子比角度对反扩散火焰结构和碳烟生成特性开展了讨论。相关成果以“Investigation of structure and soot formation in laminar inverse diffusion flames by atomic ratio measurements using laser-induced breakdown spectroscopy”为题在Combustion and Flame期刊上发表。该论文第一作者为博士生李智聪,通讯作者为娄春教授。

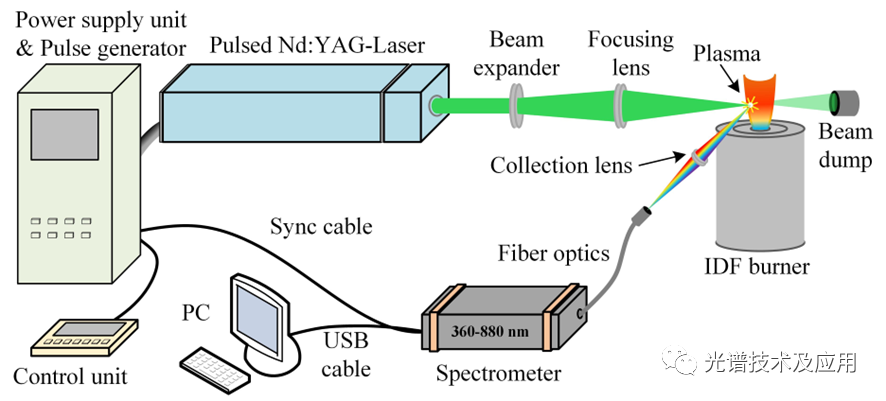

激光诱导击穿光谱实验系统如图1所示,实验系统由激光与光路子系统、光谱采集子系统、反扩散火焰燃烧器子系统三部分组成。激光与光路子系统使用了一台额定输出功率为325 mJ的532 nm Nd: YAG脉冲激光器,并配备了电动衰减器以调整脉冲激光能量。激光器发出的激光光束经过扩束镜和凸透镜的作用之后在目标测量位置击穿并产生激光诱导等离子体,剩余的激光能量被光路尾部的激光截止器吸收。为了采集激光诱导等离子体发出的C、H以及O原子谱线强度信号,光谱采集子系统使用了一台光谱采集范围为360-880 nm、光谱分辨率为0.30-0.36 nm的光纤光谱仪,并在光谱仪的光纤前端连接一枚焦距为59.9 mm的收集镜头,该收集镜头与激光光路垂直放置并位于同一水平面。反扩散火焰燃烧器子系统使用了两台垂直放置的电动位移平台来控制燃烧器的水平和垂直运动,实现实验火焰的逐点扫描测量。

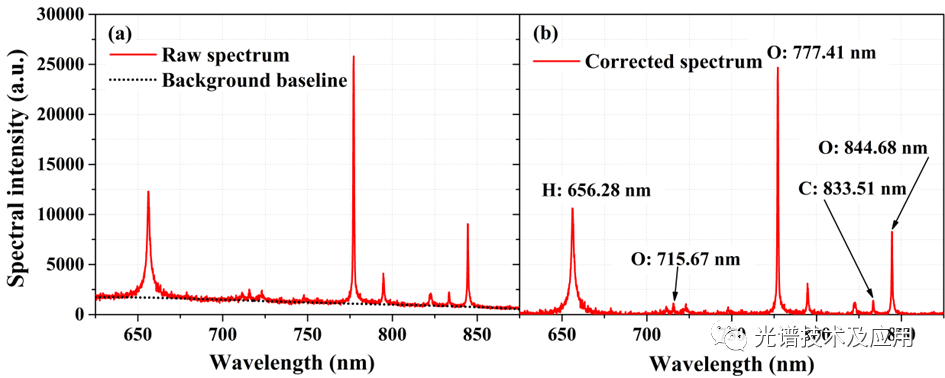

乙烯和二氧化碳混合气体的激光诱导击穿光谱如图2(a)所示。除了原子谱线辐射之外,光谱仪测量得到的原始光谱还包括韧致辐射、复合辐射、噪声、以及实验火焰发出的化学发光和碳烟辐射,如图2(a)中的背景基线所示。轫致辐射由碰撞中加速或减速的电子发射,而当自由电子被捕获并以光子形式释放其多余动能时发出复合辐射,二者的波长与电子能量和能级有关,因此在对原子谱线强度以及原子比进行定量测量之前,需要对背景基线进行扣除。扣除背景基线后得到的修正光谱如图2(b)所示,并标注了C、H和O原子谱线位置及其特征波长。此外,在实际测量中使用了修正光谱中原子谱峰强度的积分替代了原子谱线对应特征波长的强度,以避免斯塔克展宽(Stark broadening)的影响。

激光诱导击穿光谱测量过程中产生的激光诱导等离子体是目标测量位置原子、离子以及自由电子的集合体,在激光诱导等离子体冷却过程中,其中的原子从高能级状态自发过渡到基态或低能级状态,释放的能量以特定的波长λ发射出来。根据原子光谱学的经典理论,当激光诱导等离子体满足局部热平衡状态以及其自吸收效应和碳烟吸收效应均可以忽略时,原子谱线强度S与原子种类和数目、特征波长以及激光诱导等离子体温度Tp相关,因此原子谱线强度比Sa/Sb受到原子比Na/Nb和等离子体温度Tp的共同影响。

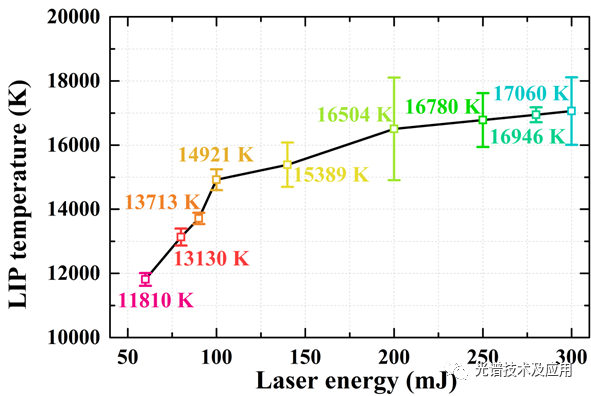

在实际火焰的激光诱导击穿光谱测量过程中,由于火焰结构和局部组分变化显著,较难使用相同的激光能量完成整个火焰的实验测量,因此为了实现原子谱线强度比Sa/Sb和原子比Na/Nb关系的标定和测量,本团队提出使用参考温度修正的方法来消除激光诱导等离子体温度Tp的影响。O I谱线结合玻尔兹曼图(Boltzmann plot)法计算得到的激光诱导等离子体温度Tp结果如图3所示,激光诱导等离子体温度Tp随着激光能量的增加而上升。本研究使用的激光能量范围(60-300 mJ)对应的激光诱导等离子体Tp的温度范围是11500-20000 K,因此本研究中选用的参考温度为15000 K。

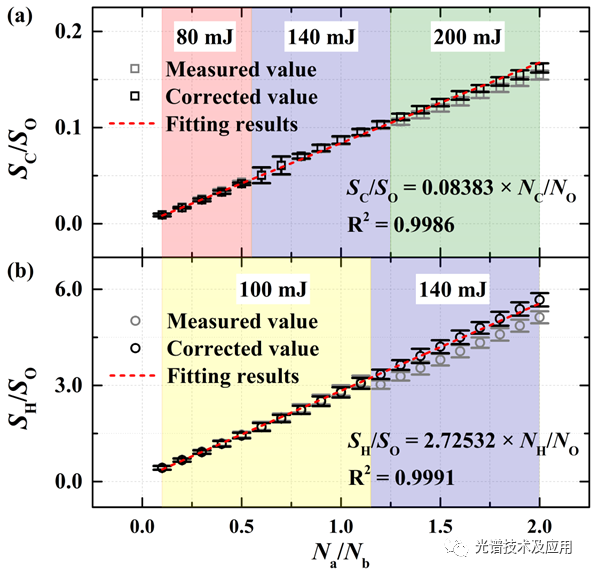

随后利用已知元素组成的混合气体对原子谱线强度比Sa/Sb与原子比Na/Nb的定量关系进行标定,C/O和H/O标定范围均为0.1-2.0,间隔均为0.1,标定结果如图4所示。由于标定气体组分的变化,标定过程同样使用了不同的激光能量,因此图4中同时给出了实验测量以及温度修正的原子谱线强度比的标定结果。经过温度修正的原子谱线强度比与原子比之间具有良好的线性关系(R2>0.99)。而在图4(b)的H/O标定中,当激光能量由100 mJ升高至140 mJ时(标定NH/NO由1.1增加至1.2),受Hα谱线配分函数变化的影响,实验测量的原子谱线强度比SH/SO反而略有下降。因此对不同激光能量实验测量得到的原子谱线强度比进行温度修正是很有必要的,有助于提升原子比测量结果的准确性。原子比测量结果的不确定度主要来自光谱测量不确定度以及激光诱导等离子体温度测量和原子比标定的误差,由误差传递公式计算得到原子比测量结果的不确定度为±7.5%。

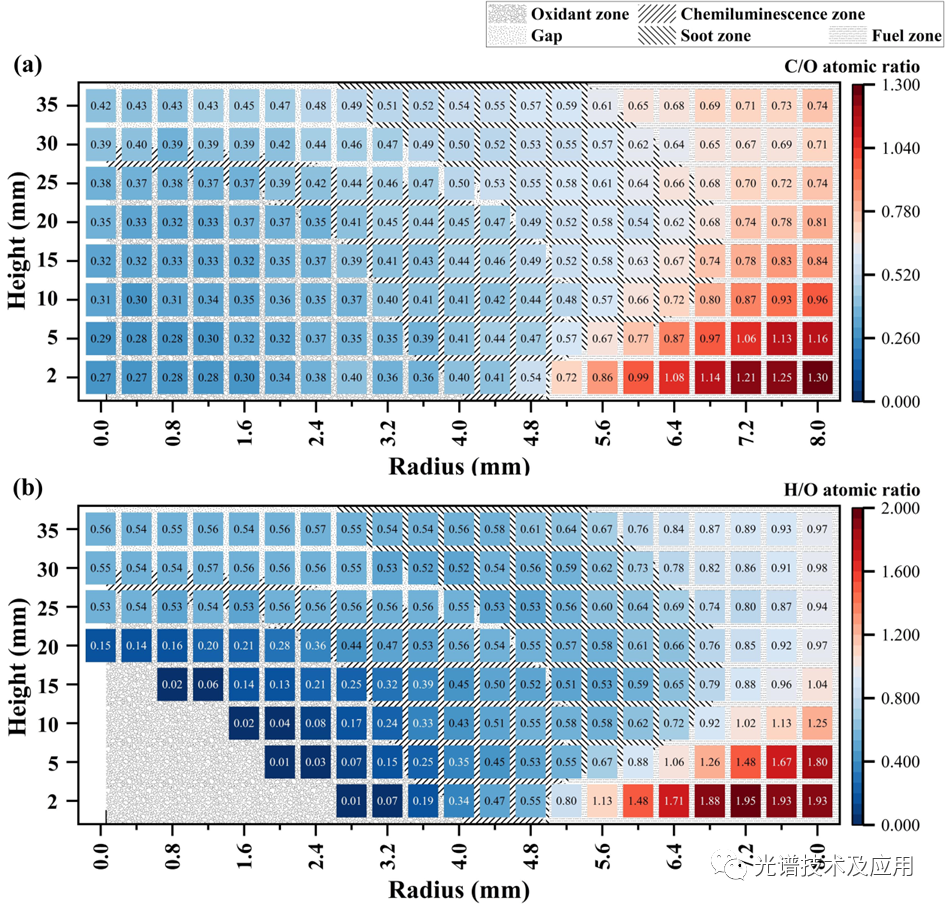

化学计量混合分数Zst为0.2的乙烯层流反扩散火焰的二维原子比分布如图5所示。C/O和H/O最大值均出现在燃料区,由火焰锋面至火焰轴线,反扩散火焰的C/O和H/O逐渐下降,与正扩散火焰相反。并且靠近火焰轴线的原子比等值线为开口向下的抛物线形状,而靠近火焰锋面的原子比等值线与碳烟区轮廓相似。

反扩散火焰化学发光区和间隙区的C/O范围为0.35-0.5,碳烟区为0.4-0.7,表明C/O具有区分反扩散火焰结构的优势。反扩散火焰碳烟初生的临界C/O为0.5-0.6,增加化学计量混合分数Zst通过降低火焰锋面附近C/O来抑制碳烟初生,并且缩短用于碳烟凝结和表面成长的驻留时间以及压缩C/O空间使其变得不利于碳烟生成。由H/O分布得到的局部当量比结果也证实增加化学计量混合分数Zst使反扩散火焰过渡至贫燃状态。

本团队使用激光诱导击穿光谱LIBS技术测量了层流反扩散火焰IDF的二维C/O和H/O分布,修正了激光诱导等离子体温度Tp对原子比标定和测量的影响以提高精度,并基于原子比结果分析了化学计量混合分数Zst对火焰结构和碳烟生成的影响及具体机制。本研究证明了激光诱导击穿光谱是一种有效的燃烧火焰诊断工具,有望实现更广泛火焰构型的多物理量的原位测量。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。