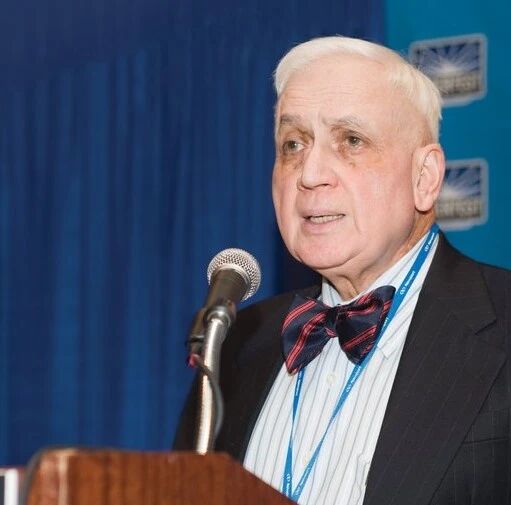

CO2激光器发明者:库马尔·帕特尔的“破壁”人生

2025年,二氧化碳激光器已闪耀问世61载。与此同时,自1966年Coherent公司推出首款商业化产品以来,这项改变世界的发明也即将迎来其商业化的第60个年头。为此,光电汇整理了CO₂激光器发明人库马尔·帕特尔(Kumar Patel)的人物志,穿越六十余载时光,今天让我们一同回溯帕特尔那段充满突破与创新的科学传奇。

1963年的贝尔实验室,年轻的库马尔·帕特尔站在仪器前,周围是同行们纷纷转向固态激光研究的背影。当时业内早已定论:“气体激光器注定只是实验室的玩具”,功率极限被限制在50毫瓦。但这位印度科学家没有离开,他盯着放电管中闪烁的气体,逆向思考着一个被所有人放弃的问题:“为什么气体激光器不能产生高功率?”这个看似简单的疑问,最终撬动了激光技术的历史进程。

库马尔·帕特尔(Kumar Patel)

1

命运的齿轮:

从外交官到物理学家

1938年出生于印度浦那的帕特尔,最初的人生剧本里并没有激光的位置。他最初的梦想是成为一名外交官,但当时获得印度浦那工程学院电信工程学位的时候,年龄未满23岁,因此无法立即参加外交官考试(印度必须年满23岁才能参加考试)。面对年龄限制,父亲一句“这也不坏,用三四年拿个博士学位”的建议,将他送往了遥远的斯坦福大学。

1958年,帕特尔带着外交官的梦想踏入斯坦福校园,却意外被微波物理点燃了学术激情。已经习惯印度慢节奏的他,着实被美式教育的节奏震撼到:“我花了3个月才明白,这里是完全不同的生活方式。”斯坦福严格的季度考核制与印度一年一考的旧模式不同,让他“根本没有时间休息”。

拜入当时在真空管领域比较权威的迪安·沃特金斯(Dean Watkins)门下,成为他学术生涯的转折点。这位导师以“放养式”指导闻名——两年间师徒仅见面三次:第一次,沃特金斯让他在材料堆中自选课题,帕特尔大胆放弃导师专长的真空管领域,选择了连导师也不懂的固态微波物理,并给他推荐了可以指导的人;第二次,导师从指导者口中得知帕特尔取得突破后,主动来电确认;第三次,当帕特尔想将导师Dean Watkins的名字写入论文作者一列时,沃特金斯断然拒绝:“我们做科学,也要有原则。我没有参与研究,名字就不该出现在论文上。”

沃特金斯为帕特尔刻下了两则科学箴言:“顶尖科学家不是解题机器,而是问题的发现者”以及“学术诚信高于一切”。这把“自由之剑”斩断了学术依赖,塑造了帕特尔独立探索的灵魂,这为日后颠覆激光领域埋下伏笔。

2

贝尔实验室:

跨界激光的破壁时刻

1961年,帕特尔手握斯坦福博士学位站在贝尔实验室的面试间。当面试官田炳耕(P.K. Tien)问及“对激光了解多少”时,他坦然回答“一无所知”。然而凭借微波激射器技术的深厚功底,他敏锐指出激光的可调谐性或可开辟激光光谱学新领域,从而获得比其他任何形式都要高的光谱分辨率。

最终,在IBM、雷神公司和贝尔实验室面试之后,帕特尔选择了工资最低的贝尔实验室,开放自由的实验场所是他向往的研究圣地。在这里,他花一个月时间自由探索,最终锁定了研究方向:扩展气体激光的跃迁谱系。当时的激光世界几乎被氦氖垄断,仅有寥寥数条紧密间隔的跃迁谱线。

贝尔实验室里没有学术壁垒,设备共享是常态。头两年,帕特尔与比尔·贝内特(Bill Bennett)、沃尔特·福斯特(Walter Faust)、麦克法兰(McFarlane)等光谱学博士并肩工作,他向他们请教光谱学知识,如饥似渴地学习这个全新领域。

“贝尔实验室最令人兴奋的事情之一就是他是所有人的实验室。在实验室里,人们之间都很无私,大家愿意随时随地地与同事分享信息。所以如果你想学习某些东西,人们会坐下来告诉你他知道的一切,或者是借给你他们不用的任何设备。”

实验室里其他人主要研究氦氖激光器,帕特尔则会研究各种不同种类的气体激光器。短短两年,他成功将产生激光的气体种类和跃迁数量扩展了上千倍,并制造出增益惊人的氙气激光系统。更关键的是,他通过对激光器施加磁场,利用塞曼效应分裂跃迁谱线,创造了世界上第一台原理验证性的可调谐激光器——尽管调谐范围有限,却为高分辨率光谱学打开了大门。

3

颠覆定论:

CO₂激光器的艰难诞生

但是,转折发生在1963年,整个气体激光器领域正陷入寒冬。固态激光器凭借小体积高功率异军突起,学术界普遍认为“气体激光器只适合研究,不能实用化”。同行纷纷转向固态研究,帕特尔成为孤独的坚守者。

面对“气体激光注定是‘实验室玩具’,气体无法产生大功率输出”的断言,帕特尔逆向思考核心命题:为什么气体激光器不能产生大量功率?

他意识到如果想获得大功率气体激光器,他需要找到一个区别于原子系统的完全不同的系统,其中所有的能级都更接近基态,那就是分子系统。起初,在双原子分子中,他发现难以在振动能级间形成有效粒子数反转。而后,他转向更稳定的三原子分子——出于稳定性和简易性的考量,他最终锁定二氧化碳(CO₂)气体。

“简单的计算表明,在10.6 μm的波长下,它的表现应该会非常出色。实际上,无需太久,只要观察十秒钟,就能确定我要找的就是它,而且效果极其显著。首次开启和关闭设备,它就运行成功了!”实验验证快得惊人。

此外,帕特尔还意识到了双原子分子的独特性——其激发态不存在偶极矩。当研究稳定的双原子分子(如氮气、氧气)时,这类分子在气体放电中难以分解。他通过文献发现氮气的第一激发态寿命长达秒级,且在放电中粒子数占比可达30%。帕特尔大胆将氮气混入CO₂系统,利用其高效的能量转移特性,终于突破1 W功率大关。

通过优化各种参数,1964年,帕特尔团队成功制造出首台连续输出功率达100 W的气体激光器。当国防部来电邀请他作报告时,帕特尔却已决定转向其他方向。因为他深知这个领域未来属于工程优化,而非基础创新。“若成功的唯一标准是‘功率还能提升多少’,而非‘颠覆性的创新’,那何必还在此领域竞争?”

4

探索新边疆:

首台实用化红外可调谐激光器

科学家应开拓新疆域,因此帕特尔带着CO₂激光器积累的高功率优势,开始思考“能做哪些前所未有的独特之事”——非线性光学成为他的新战场。

为了了解10.6 μm红外波段下材料的特性,他选择“碲”作为首个研究对象——这种材料拥有已知最大的分子非线性系数,由此开启了红外波段的非线性光学研究。

他的终极目标是制造真正实用的可调谐激光器。使用固定频率的高功率激光器,并借助某种非线性材料来产生参量增益,从而来制造可调谐激光器,这在当时已经是一种非常明确的方法。但是,在降低频率的同时,频率宽度会变得过窄。这是帕特尔的兴趣所在。

如何将参量放大器扩展到可见光区域或红外区域,非线性材料是个不错的选择。帕特尔花了近一年的时间来探索非线性材料的特性,以找到最优化的材料。

当同事彼得·沃尔夫(Peter Wolf)提出“利用磁场量子化半导体中的电子能级(朗道能级)实现可调谐拉曼散射”的理论时,帕特尔敏锐意识到其价值。与此同时,帕特尔还发现了半导体中电子的非线性行为——电子处于半导体晶格中(而非自由状态)略呈非线性。通过精确控制磁场强度,朗道能级间隔可大范围调节,这正是理想的可调谐光源。

1967年初,实验取得意外收获:除沃尔夫预测的零级至二级朗道能级跃迁外,帕特尔和团队还观测到更强的自旋翻转拉曼散射。这一现象虽调谐范围有限,却拥有巨大的散射截面。

虽然当时在可见光区域,人们已经发现了染料激光器(dye lasers),且已经在可见光区域开展光谱学研究了,但在红外仍然是一片空白。帕特尔和他的博士后艾伦·肖(Alan Shaw)试图将自发拉曼散射转发为受激拉曼散射,并不断地实验,但从未成功过。“

“要么成功实现激光振荡,要么毫无响应。我们虽能稳定观测到自发拉曼信号,却始终无法突破受激辐射的阈值。在此期间,为保持研究动力并拓宽思路,我还研究了气体非线性效应(如硅材料红外透明性)等相关课题。”

最终,历经两年艰难攻关,在1969年底,帕特尔团队实验取得关键突破——成功研制出世界上第一台实用化的红外可调谐激光器。并将该激光器用于光谱学,此后的几年他还将此应用到污染检测领域。

除了环境检测应用、汽车尾气检测,帕特尔也在思考“如此高效的检测系统还能用于何处?”他很快意识到,其中一个重要方向是测量平流层大气中的一氧化氮(NO)。

20世纪70年代初,科学界对超音速运输机(SST)是否破坏臭氧层争论不休。理论模型显示平流层一氧化氮(NO)是关键,但从未被实地测量。帕特尔团队将拉曼激光系统送上10万英尺高空,首次精确测定了平流层NO浓度及其昼夜变化规律。数据清晰证明:NO通过催化作用消耗臭氧层,超音速机队的影响不容忽视。这项研究为全球臭氧层保护政策提供了关键科学支撑。

5

结语:

穿越六十载的激光传奇

从斯坦福实验室的微波研究到贝尔实验室的激光革命,帕特尔始终践行着导师传授的两大信条:“发现问题的品味”与 “挑战常规的勇气”。当业界断言气体激光没有未来时,他逆向求解CO₂分子的潜能;当非线性光学局限于可见光波段时,他率先开拓红外疆域;当环境危机需要数据支撑时,他将实验室搬上平流层。

2025年,帕特尔发明的二氧化碳激光器迎来61周年。这项曾被视作“权宜之计”的研究,如今已成为工业激光加工的基石,从皮肤科祛斑到外科手术的医疗利刃,红外可调谐激光光谱学成为大气监测、新材料研发的标配工具。

帕特尔的人生始于外交官的梦想,却因科学意外改变了世界轨迹。他的故事印证:真正的创新往往诞生于“不可能”的裂缝中——当常识成为牢笼时,敢于质疑的眼睛才能看见未来。那束1964年点燃的10.6 μm红外激光,穿越六十载时光隧道,依然在人类文明的星空中灼灼闪耀,照亮着一条永无止境的探索之路。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。