穿云透雾,实时监测:飞秒激光成丝诱导大气污染物荧光

欢迎点击在看、转发,让更多人看到

光丝激光雷达技术可以实现大气多物态、多组分同步监测,包括对金属、盐气溶胶、气体、液体、生物成分等的监测,有望弥补传统大气污染探测激光雷达的不足。面向大气污染远程探测的应用需求,提高探测信号的强度及信噪比对光丝激光雷达技术发展至关重要。

一方面,研究者们在实验上通过多种手段调控光丝品质,增强光丝与探测物质相互作用强度,提升远程荧光信号水平。例如,通过引入负啁啾补偿大气色散、利用时空聚焦增强光丝、引入辅助脉冲延长等离子体寿命、通过相位补偿离轴系统的像散等。而光丝诱导荧光的侧向分布是表征光丝品质的重要方式,可以获得光丝内激光强度、等离子体密度及温度等重要参数。相比于其他探测方法,这种方法具有非侵入、原位测量的优势。

另一方面,通过对收集装置的优化,也可以提高探测信噪比。利用光丝激光雷达进行远程大气污染探测时,往往采用背向收集的方式,因此光丝诱导荧光的背向分布对探测装置的视场角及尺寸设计具有实际应用价值。此外,前向及背向空气激光是远程遥感技术的理想光源,其远场空间分布,尤其是发散角和方向性,对于远程应用具有重要意义。

南开大学刘伟伟教授团队综述了光丝诱导荧光在侧向、背向及前向三个重要方位的空间分布的研究进展,详细讨论了基于侧向分布表征光丝内光强及等离子体分布的方法,以及实验条件对荧光空间分布的影响,并对放大自发辐射现象及前向、背向远场空间分布的研究进展进行了介绍。最后对飞秒激光成丝诱导荧光空间分布的研究趋势进行了展望。

飞秒激光成丝诱导荧光的侧向分布被广泛应用于表征光丝、测量光丝内超快物理过程及调控光丝。

多项基础研究表明,飞秒激光成丝过程中,激光能量、光斑尺寸、脉宽及啁啾、外部聚焦条件等实验参数,会直接对光丝的长度产生影响,进而影响荧光的侧向分布。除此之外,近期的研究发现激光偏振态引起的粒子碰撞、重复频率引起的热效应、以及光丝内分子排列等也会影响光丝辐射荧光信号的长度和强度。

由于光丝内部光强极高,在空气中可达到1014 W/cm2量级,无法对其进行直接测量。利用荧光光强和谱线宽度与光丝内光强、等离子体的关系,可以通过测量侧向荧光信号表征光丝的相关参数。南开大学刘伟伟教授团队基于此发展了计算光丝内部光强的经验公式,并通过对光丝进行可视化研究,直接观测到多次聚焦及多丝竞争过程。该方法具有原位测量、非侵入的优势。

2.2 基于荧光侧向分布的光丝调控

实验上,经常通过荧光的侧向分布判断光丝的空间位置及调控质量。

光丝的调控主要是通过时空相位整形的方式对光丝的空间位置、长度、强度及数量进行调控。最简单的调控方式是通过外部聚焦条件及激光参数影响光丝起始位置及长度。

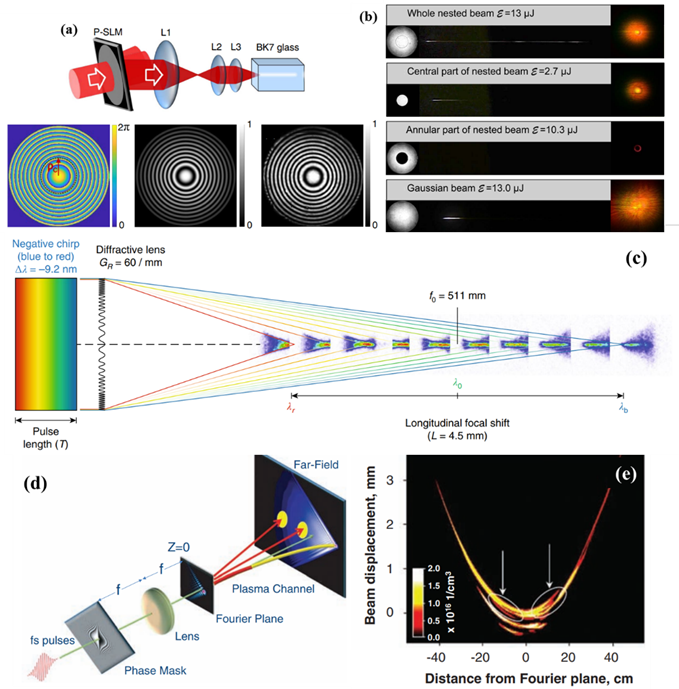

利用时空相位调控,如控制双脉冲时间延迟、利用轴锥镜、空间光调制器等,可以有效延长光丝[图1(a-c)],甚至改变光丝形状[图1(d-e)]。时空聚焦法可以增强光丝及荧光信号。多丝的抑制和有序分布主要依赖于空间相位对热点的调控,如使用望远镜系统、相位板、空间光调制器、轴锥镜等。

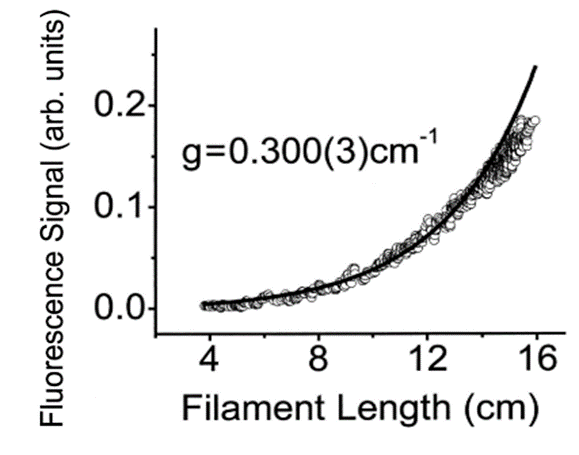

2003年,Laval 大学的 Chin 课题组首次发现了光丝中氮气荧光的放大自发辐射现象(ASE),随后以光丝作为增益介质产生空气激光的物理机制与调控方法被广泛研究。光丝中的ASE 现象主要表现为背向荧光信号强度随光丝长度呈指数增长(图2),广泛存在于O2、以及CN、OH、NH、CH化合物中。

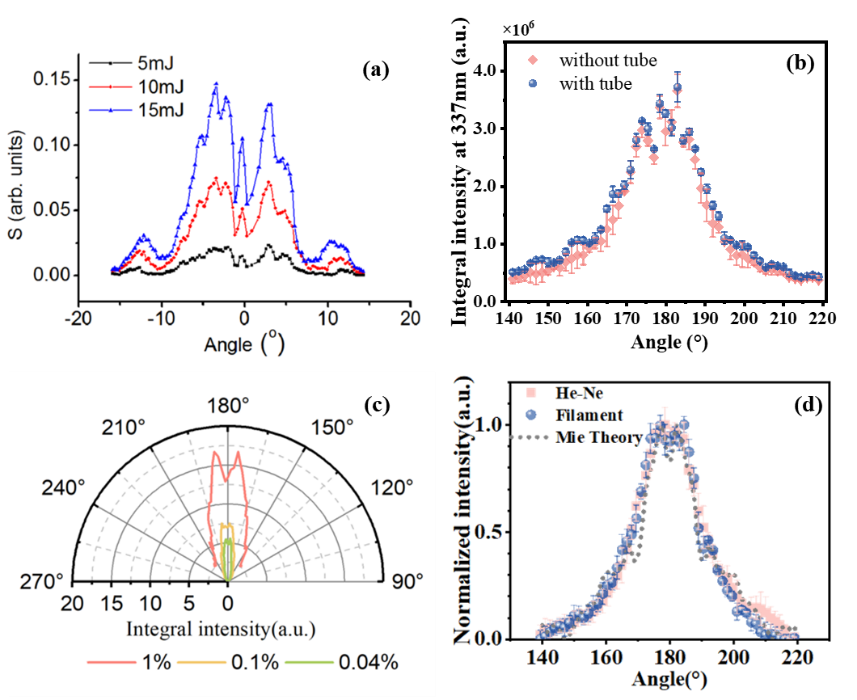

刘伟伟教授团队发现光丝诱导的背向荧光信号具有一定的发散角。背向氮气荧光信号主要集中于±10°范围内[图3(a-b)],且不同角度所观测到的荧光信号具有不同的增益系数。NaCl气溶胶荧光信号受到气溶胶浓度的影响,浓度越高,背向发散角越大[图3(c)]。

理论模拟表明影响气溶胶背向荧光角分布的主要机制是米散射[图3(d)]。

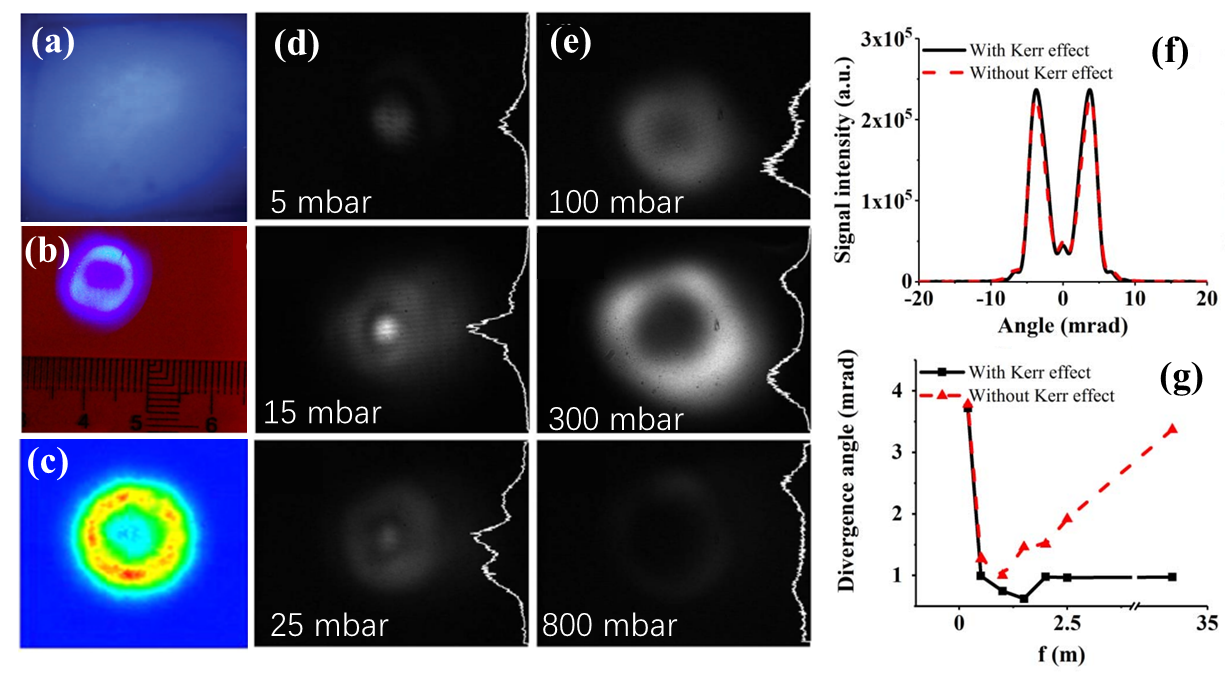

空气激光无需光学谐振腔,可凭借光丝的特性在远程产生,具有良好的方向性(图4),已成为远场产生新激光源的重要方式。

首先,物理机制复杂,仍然需要深入理解,如光丝与大气中各种分子、粉尘及气溶胶等相互作用、激发荧光的物理机制。对空气激光增益放大的物理机制进行研究在远程大气污染探测方面具有重要作用。

其次,在实际应用中,复杂的大气环境对荧光空间分布的影响机制尚未明晰。其中包括湍流、大气温湿度分布、气压分布、大气散射与吸收等多物理场耦合作用。

最后,如何通过调控光丝中光强的时空分布而增强荧光信号,进而产生远程、高品质的光丝,并提升远程探测的信噪比、降低污染物的探测极限,仍然需要广大科研人员深入研究。

刘伟伟,受聘南开大学“杰出教授”岗位、博士生导师,现代光学研究所所长,《中国激光》编委。兼任国务院学位委员会学科评议组成员、美国光学学会会士、中国光学学会常务理事、天津市光学学会副理事长、天津市激光技术学会副理事长等。科研工作聚焦超快光子学,融合太赫兹技术前沿科技,开展多维跨尺度光传输机制、调控与应用技术研究,开发大气污染监测、无损检测、生物光谱成像等领域新技术与高端光学仪器。主持国家重点研发计划、载人航天工程、国家自然科学基金等项目30多项;发表200多篇学术论文,引用9000多次,H因子49,入选中国光学十大进展;授权发明专利20多项;第一完成人获中国光学学会光学科技奖一等奖、天津市自然科学一等奖、天津市科技进步一等奖、天津市技术发明二等奖、天津市专利金奖等,成果应用于天宫一号、二号、大气一号等重大工程。

林列,南开大学现代光学研究所研究员、博士生导师。主要研究方向为生物光学传感、光学分子影像技术与光电材料、器件。主持完成多项863项目、国家自然基金项目、教育部博士点基金项目。在国内外学术期刊发表百余篇研究论文,培养硕士生、博士生数十余名。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。