穿越15.5厘米的 “光之旅”:单光子成像如何揭开成人脑深部的神秘面纱

在医学成像的璀璨星图中,光学成像曾是最接近大脑奥秘的 “希望之星”。然而,当一束光向成人头部进发时,迎接它的却是一场惊心动魄的 “突围战”—— 皮肤下的细胞与分子宛如密集的“光捕手”,用散射与吸收编织成一张无形大网,让光子的每一次前进都举步维艰。当光线试图从一侧太阳穴抵达对侧时,衰减幅度可达 1018倍。这使得传统光学成像只能隔着4厘米厚的皮层 “雾里看花”,而中脑褶皱、小脑深部等关键区域,始终隐匿在光无法触及的 “黑暗大陆”。

有趣的是,当研究对象换成婴儿时,由于婴儿的头骨更薄、更透明,光的衰减大大降低,使得科学家能够利用光学技术对其整个头部进行三维断层成像,清晰地观察脑活动和脑血流动力学变化。这不禁让人思考:难道成人的大脑真的是光学成像的 “禁区” 吗?有没有可能打破这一 “年龄壁垒”,让成人的大脑也能在光学镜头下 “敞开心扉”?

(一)虚拟世界的 “探路者”:蒙特卡洛模拟的神奇魔力

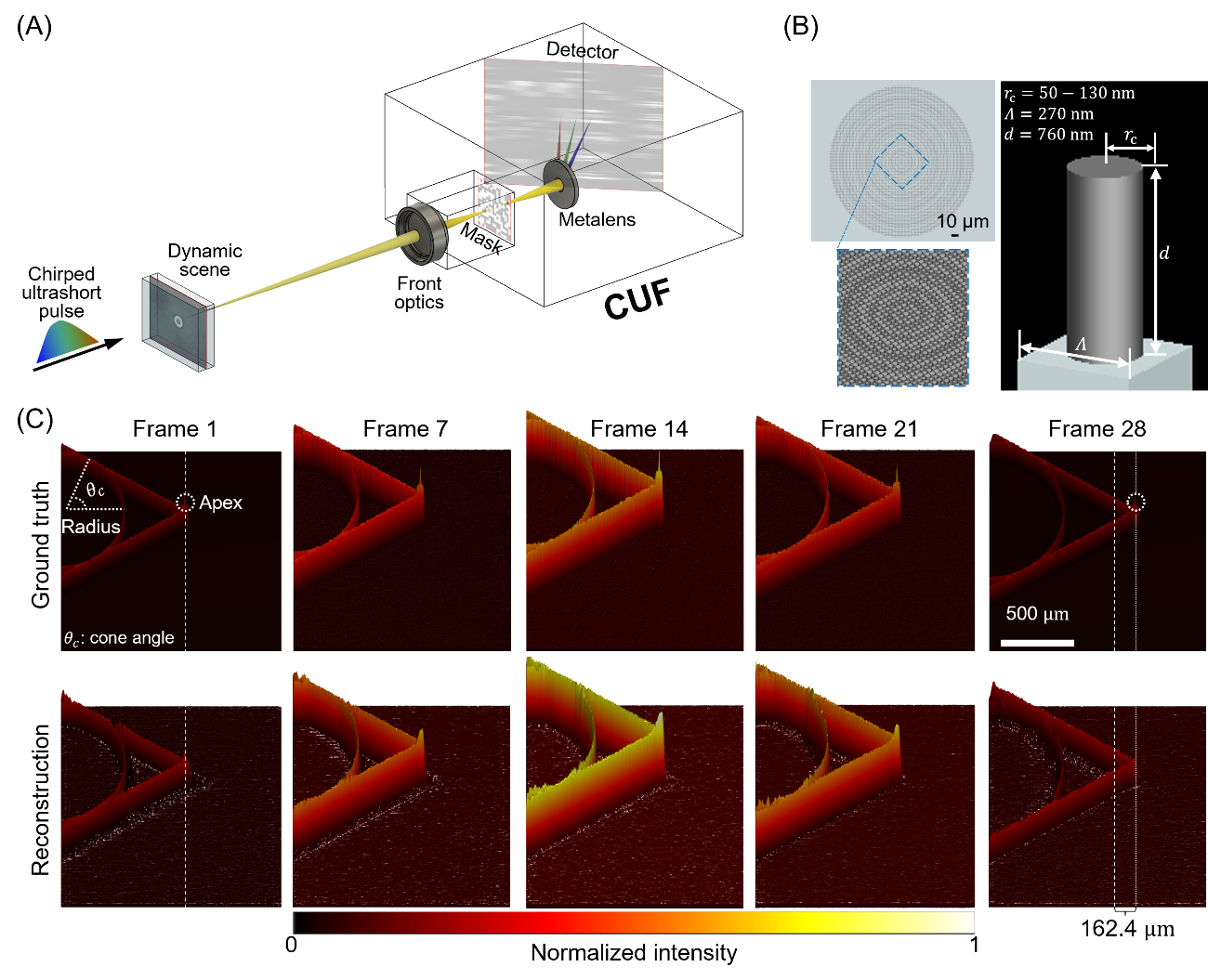

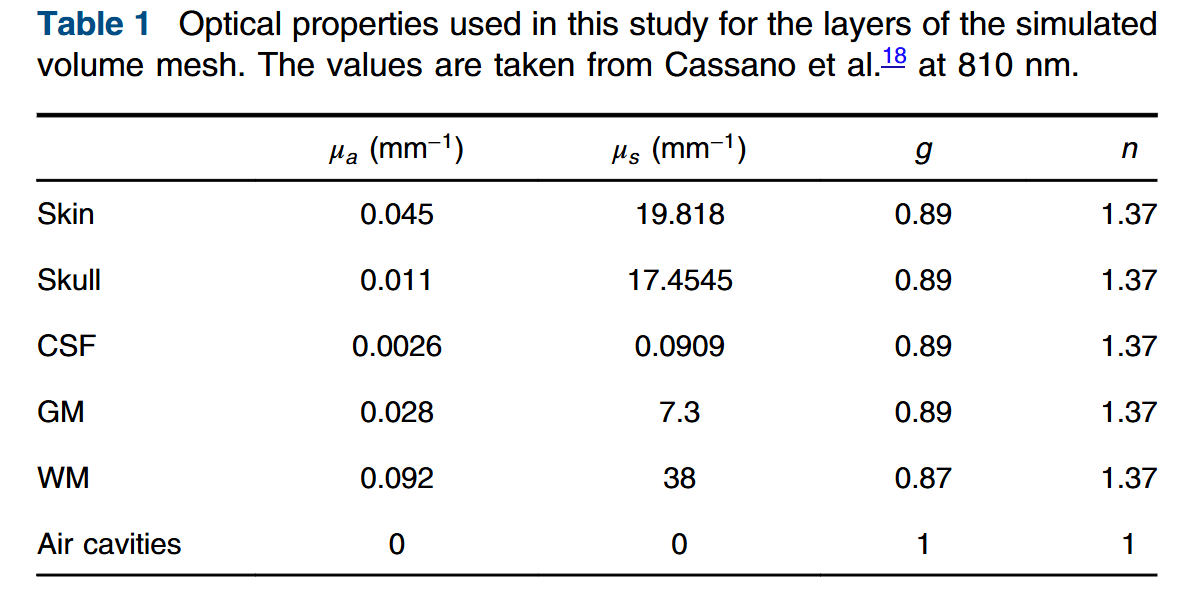

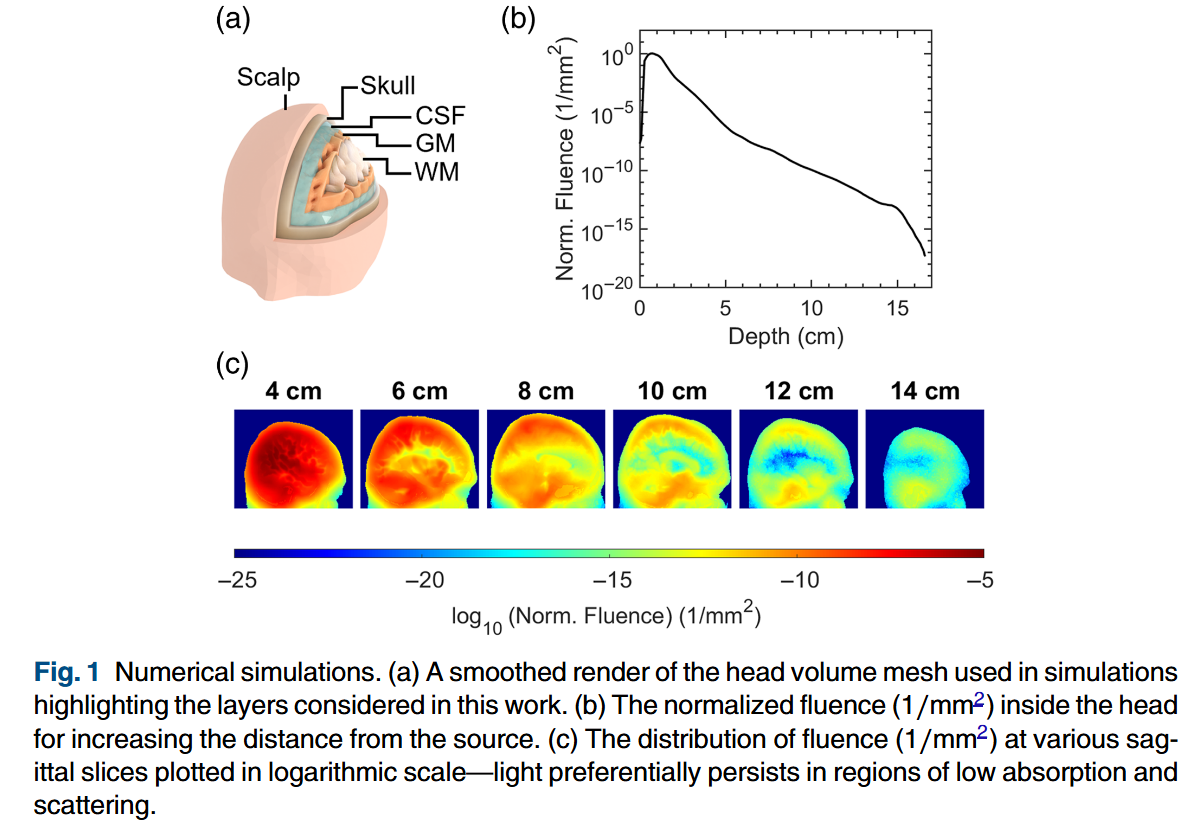

为了揭开光子在成人头部传输的神秘面纱,科学家们使用 Monte Carlo eXtreme(MCX)软件进行射线追踪模拟,构建了一个六层头部模型,包括皮肤、头骨、脑脊液、灰质、白质和空气腔。

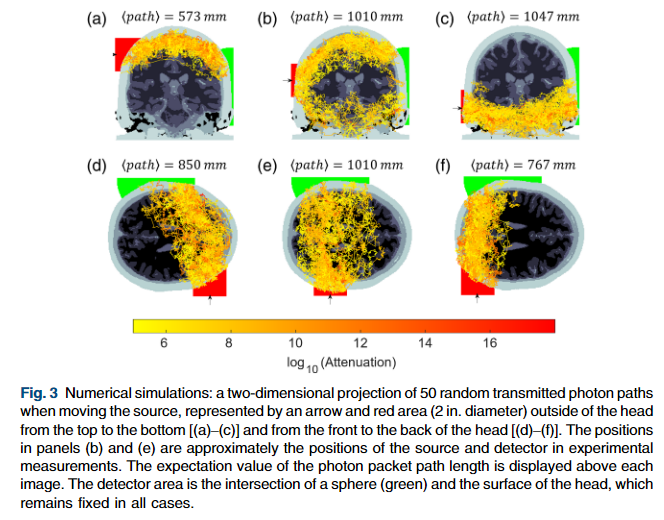

模拟结果令人惊讶:光并非均匀地散布在大脑中,而是如同聪明的 “探险家”,偏爱选择低散射和低吸收的 “绿色通道”——脑脊液区域。这些区域仿佛是光子传输的 “高速公路”,让光能够更高效地穿越头部。通过对362次模拟结果的分析,科学家们绘制出了光子在头部内的能量密度分布图谱,为后续的实验提供了重要的理论指导。

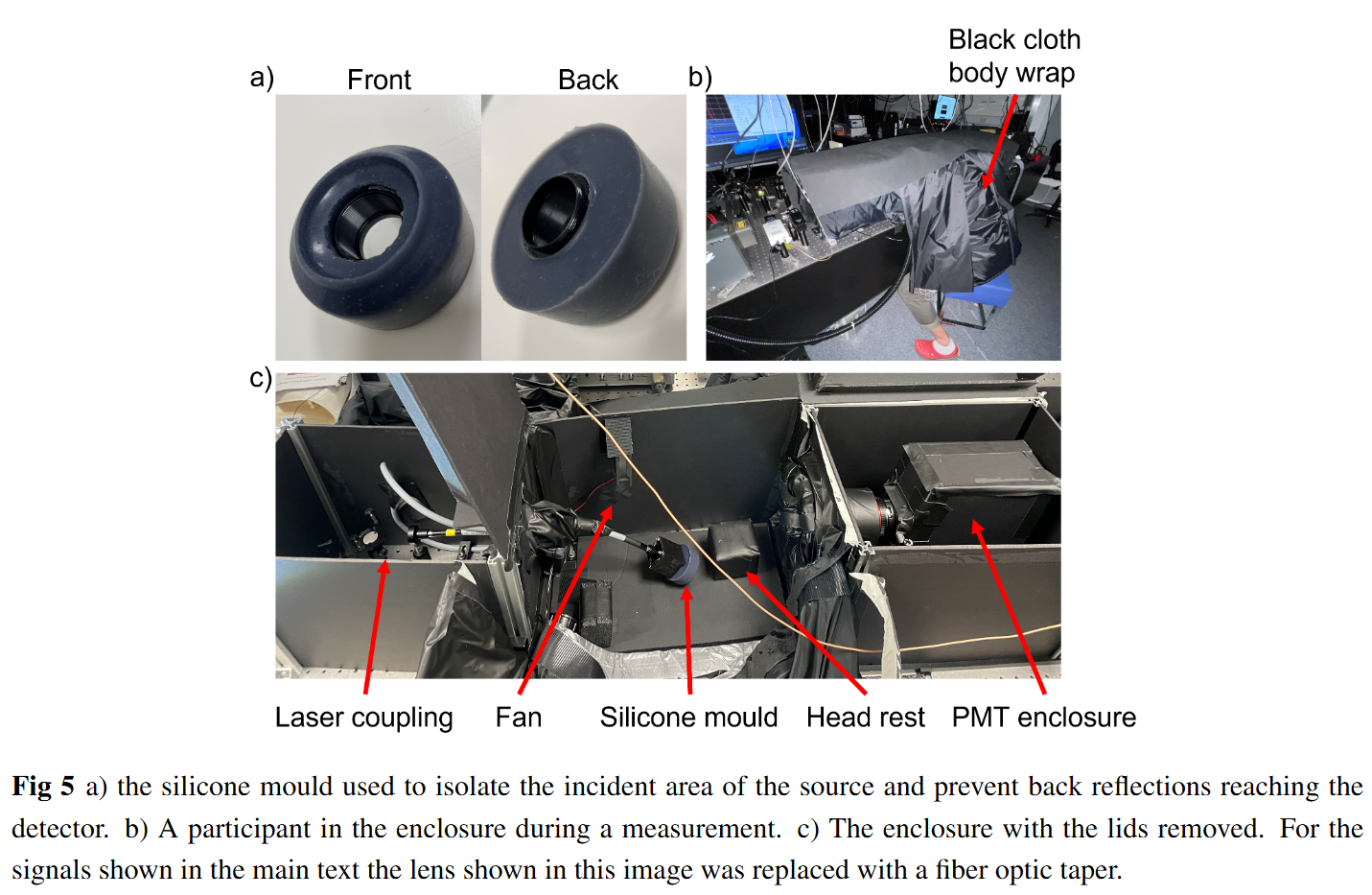

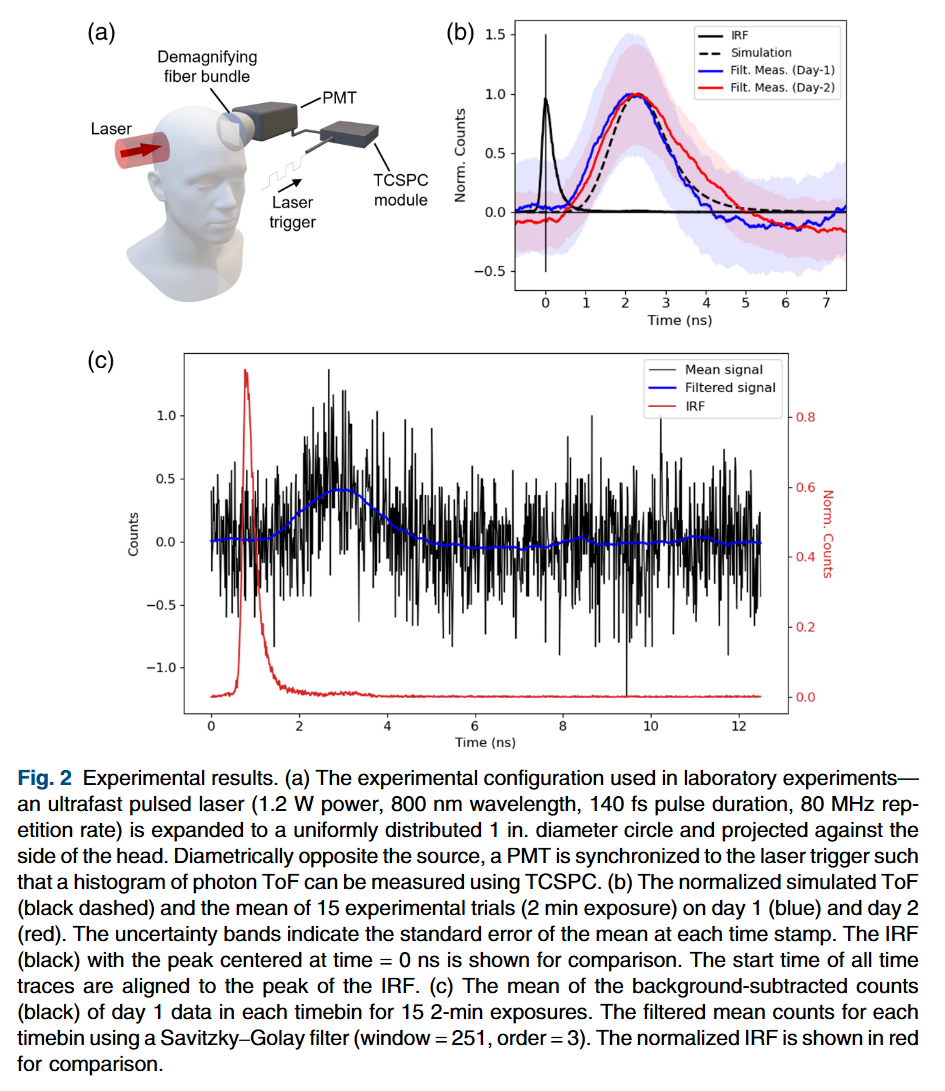

为了在现实中捕捉到这些穿越整个头部的 “勇士光子”,科学家们设计了一套精妙的实验装置。他们使用一台功率为1.2 W、波长800 nm、脉冲持续时间140 fs、重复频率 80 MHz的超快脉冲激光,将其扩展成直径1英寸的均匀光束,投射到受试者耳朵上方的头部一侧。在激光的对侧,放置了一个放大纤维束,它如同一个 “聚光漏斗”,将光引导至光电倍增管(PMT),再通过时间相关单光子计数(TCSPC)模块记录光子的飞行时间。

为了确保实验的准确性,科学家们将整个实验装置置于一个不透光的围栏中,用黑色泡沫板、两层黑布和激光安全帘层层包裹,甚至连受试者的上半身也用黑布密封,宛如一个 “光的牢笼”,杜绝任何外界光线的干扰。在光源一侧,使用内径1英寸的黑色硅胶模具将光源紧贴头部,防止皮肤的反射光进入探测器;在探测器一侧,则用包裹黑布的海绵与头部紧密贴合,形成一道 “光的屏障”。

(三)模拟与实验的完美契合

时间相关直方图的峰值延迟时间和宽度在实验和模拟中表现出了良好的一致性,这意味着模型能够准确地描述光子在头部中的传输过程。更令人兴奋的是,实验测得的衰减约为1018,这与模拟结果相符。这一结果颠覆了传统观点,证明了光子确实能够穿透整个成人头部,完成这场看似不可能的 “旅程”。

在对光子迁移路径的分析中,一个有趣的现象引起了科学家们的注意:光子似乎被一种神秘的力量引导着,沿着特定的路径前进。进一步研究发现,这种力量来自于脑脊液(CSF)。脑脊液是一种无色透明的液体,充满了脑室和蛛网膜下腔,如同大脑的 “护城河” 和 “运河系统”。

由于脑脊液的散射和吸收系数极低,它成为了光子传输的理想通道。当光子进入脑脊液区域时,就如同船只驶入了宽阔的运河,能够更顺畅地前进。科学家们通过对50 条随机检测到的光子轨迹进行分析,发现光源的位置直接影响着光子的路径:当光源位于耳朵上方较高的位置时,光子倾向于沿着大脑顶部的脑脊液层传播;而当光源位置较低时,光子则会从大脑下方穿过。

(一)“照亮” 大脑深部:突破现有技术的局限

这项研究的意义不仅仅在于证明了光子能够穿透整个成人头部,更重要的是它为光学脑成像技术开辟了一个全新的领域。传统的功能近红外光谱(fNIRS)技术由于深度限制,只能观察大脑皮层的表面区域,而这项研究表明,通过优化光源和探测器的配置,结合时间分辨技术,光学成像有望深入大脑深部,对那些曾经 “遥不可及” 的区域进行成像。

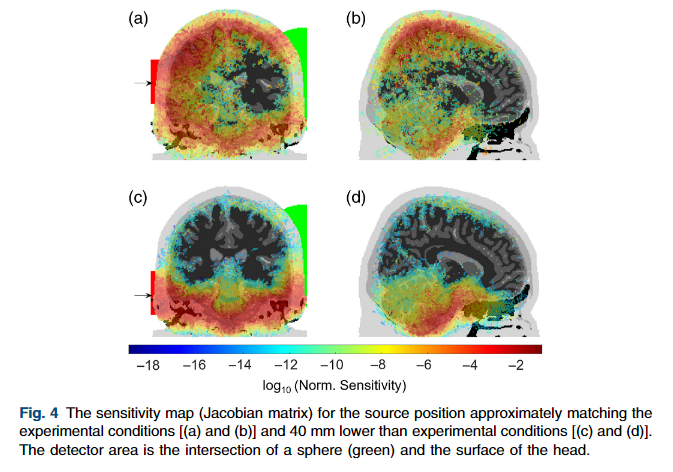

科学家们通过计算光线的雅可比矩阵(Jacobian),绘制出了灵敏度图。结果显示,这种成像配置对大脑深部区域的吸收变化非常敏感,能够探测到中脑、脑沟和小脑深部等区域的活动。这意味着,未来的光学脑成像技术有望像 “透视眼” 一样,清晰地看到大脑深部的奥秘,为研究大脑的复杂功能和神经系统疾病提供新的工具。

尽管这项研究取得了突破性的进展,但我们也需要认识到,从实验室到临床应用还有很长的路要走。首先,目前的实验需要30分钟才能获得一个合理的信号,这对于临床实时监测来说显然是不现实的。因此,提高信号采集速度、增强探测器的灵敏度是未来需要解决的关键问题。

其次,实验结果显示,受试者的皮肤颜色和头发状况对信号有很大影响。在8名受试者中,只有1名皮肤白皙、没有头发的受试者检测到了明显的信号,而其他受试者的信号则淹没在背景噪声中。这意味着,未来的技术需要更加 “包容”,能够适应不同肤色和头发状况的人群。

此外,光学成像技术的空间分辨率也是一个需要不断提高的方面。虽然这项研究展示了对大脑深部区域的探测能力,但由于光的散射特性,其分辨率可能无法与传统的 MRI 等技术相比。因此,如何在提高探测深度的同时保持较高的分辨率,是科学家们面临的又一个挑战。

值得期待的是,随着技术的不断进步,这些挑战有望逐步得到解决。例如,使用更长波长的光(如短波红外)可能会降低组织的散射和吸收,提高信号的穿透能力;利用更先进的超导单光子探测器,有望在保持低暗计数率的同时,大幅提高光的收集效率;结合机器学习等人工智能技术,可能会进一步提高图像的重建质量和分析速度。

从认为成人头部直径方向无法检测到光,到成功让光子穿透整个成人头部,这项研究不仅突破了一个科学难题,更开启了一扇通往大脑深部的 “光明之门”。它让我们看到,即使在看似不可能的情况下,科学的探索和创新也能带来意想不到的突破。

未来,随着技术的不断完善,光学脑成像技术有望在大脑研究和临床诊断中发挥越来越重要的作用,为人类揭开大脑的神秘面纱,战胜神经系统疾病提供强大的支持。这正如光子在大脑中的旅程一样,虽然充满了挑战和未知,但只要我们坚持不懈,终将迎来光明的未来。

论文链接:

DOI: 10.1117/1.NPh.12.2.025014

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。