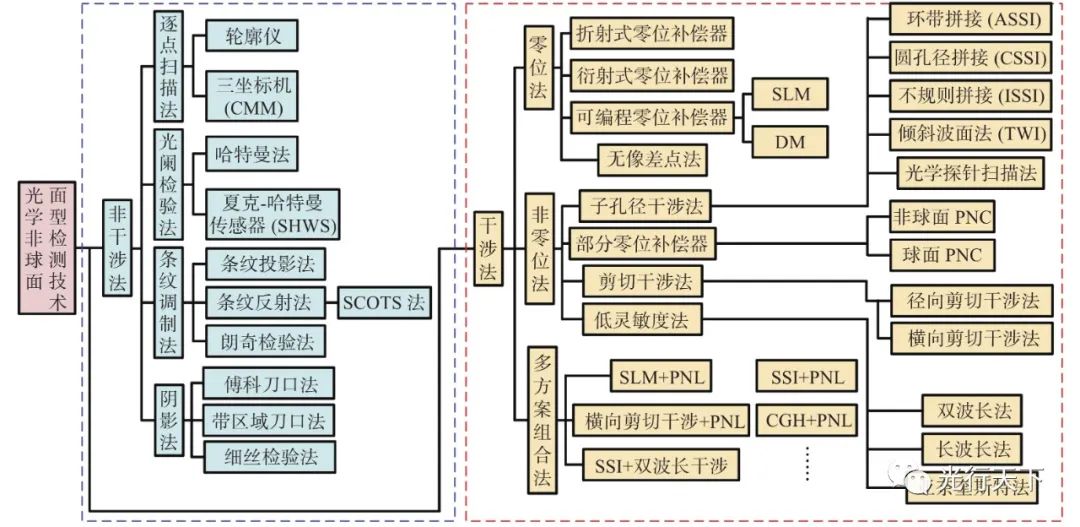

参数表里的数字游戏:光电工程师如何识破镜头规格书中的"专业陷阱"?

选购镜头时,必须了解如何有效地阅读和使用镜头规格,以便在不同的应用中做出明智的决策。但镜头规格书所提供的数据缺乏统一的标准,这个问题正在困扰工程师和他们所负责的项目。通过掌握分析镜头规格数据表的技能,我们可以自信地评估镜头以确保它们满足您所需要的特定要求。为了帮助光学工程师和系统设计师更批判性地查看镜头数据表,更好地规避隐藏在其中的陷阱,并向镜头供应商提出正确的问题,建议关注焦距、F数、MTF值、畸变等参数。

Focal length

即使镜头规格书的参数与存在国际标准化组织(ISO)或国家标准(GB)相关联,但许多项目工程师仍不了解这些标准。譬如,购买了一个焦距100mm的镜头,镜头焦距真的是100mm吗?镜头焦距对视觉系统设计会产生的深远影响。

表面上,焦距的定义似乎很简单。若需为相机采购100mm镜头,或为工业检测系统采购20支100mm镜头,技术参数表明确标注使用者将获得100mm镜头。然而,根据某些标准(如德国DIN 4522标准),焦距的标注公差允许范围高达±6%。这意味着,当采购20支标称100mm的镜头时,实际可能收到焦距从94mm到106mm不等的产品。这种偏差将导致:系统校准复杂度激增,每支镜头需调整至不同工作距离以维持相同放大倍率与视场;立体视觉设计崩溃,焦距差异会破坏双目系统的几何一致性,因忽略标准公差而引发的系统失效可能暴露工程师专业盲区。

如何破局?

深挖参数细节,超越技术参数表的表面数据,要求供应商明确不同批次镜头的实际公差范围,生产过程中焦距控制的稳定性验证方法;选择透明合作伙伴,供应商能清晰解释参数测量方法并提供历史生产数据证明公差一致性;甚至主动参与系统设计优化(例如根据视场需求推荐适配焦距)。

当前镜头行业缺乏统一公差标准,导致"参数陷阱"普遍存在。例如,宽泛的标准虽保障了制造便利性,却牺牲了系统集成商的效率。这要求工程师从"被动采购"转向"主动验证",通过建立内部检测流程(如使用光具座复测实际焦距)来弥补标准漏洞。

在成像领域,特别是机器视觉领域,焦距不仅是光学参数,更是系统可靠性的基石。唯有通过技术追问(如要求供应商提供公差分布直方图)与供应链重塑(建立长期协作的供应商白名单),才能将行业乱象转化为精准设计的竞争优势。

F-number

光圈数(或F数)存在光通量背后的标准陷阱。光圈数(F/#或光圈档位)是控制镜头进光量的核心参数,虽然受国际标准ISO 517约束,但绝大多数工程师对其公差范围的认知盲区正成为系统设计中的隐形杀手。

根据ISO 517标准的描述,当光圈档位≥F/5.6(如F/5.6、F/8、F/11等),公差允许±半档误差,即实际光通量可能偏离标称值达±25%;当光圈档位≤F/4(如F/4、F/2.8等):公差允许±1/3档误差,对应光通量偏差±16.6%。举个例子,若在视觉系统中并行部署20支标称F/8的镜头,实际光通量可能从等效F/6.3到F/11不等(对应光强差异可达2.4倍)。这种离散性将直接导致:

■ 图像亮度波动:多相机系统中的明暗差异需要后期软件补偿(增加算法复杂度);

■ 景深失控:调整光圈补偿亮度时,实际景深超出设计范围(例如标称f/8的镜头因公差等效为f/11时,景深增加30%);

■ 系统校准困境:自动化产线中难以通过统一参数批量调试设备。

光圈公差陷阱可能导致:立体视觉系统失准,双目相机的光圈差异引发视差计算误差;高速检测漏判,动态场景中因进光量不足导致运动模糊;热噪声累积,为补偿光强不足而提升增益(ISO),图像信噪比劣化。

如何破局?

深度技术追问,要求供应商提供批次内光圈公差分布直方图(例如标称f/5.6的镜头实际99%样本落在f/5.1-6.3区间);系统冗余设计,在光学路径中集成可调中性密度滤光片,动态补偿光强波动;制定行业标准,如推动建立机器视觉专用镜头标准(如将光圈公差收紧至±10%)。

这场关于光圈的标准化危机,本质是工程精确性与工业量产妥协的博弈。当"±25%误差"被国际标准合法化时,工程师唯有以更犀利的参数解构与更严苛的供应链管理,才能将光影的混沌重新驯服于精密制造的秩序之中。

Modulation transfer functioMTF

对于试图判断某款镜头是否满足其系统需求的买家而言,最关键的是评估镜头性能。技术参数表中最能近似反映性能的指标是调制传递函数(Modulation Transfer Function, MTF)。但绝大多数光学工程师和设计师并不知道,MTF存在多种计算方式,不同的类型会通过虚高的数值误导镜头质量的真实评估。由于缺乏统一的MTF标注标准,买家不得不自行辨别参数表中MTF的具体类型,而许多供应商故意使用笼统的“MTF”术语,使得这一过程更加困难。

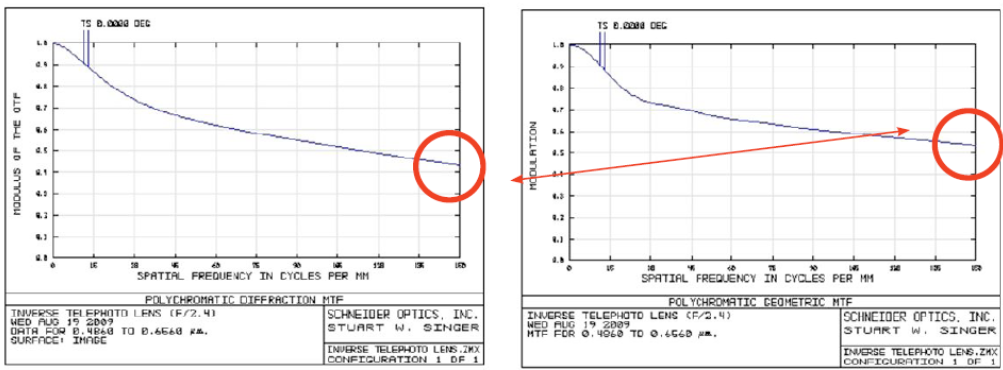

物理MTF(左) Vs 几何MTF(右)

MTF有几何MTF与物理MTF之分。几何MTF(Geometric MTF)仅基于几何光学理论计算,忽略光的波动性导致的衍射效应,因此会呈现更高的数值(看似更优),集合MTF是计算机普及前的过时计算方法,适用于早期光学系统设计,但无法反映现代高精度视觉系统的实际需求。物理MTF,有时也称为多色衍射MTF(Polychromatic Diffraction MTF),综合考虑多波长光线与衍射效应,更真实地模拟镜头在复杂光谱环境下的性能。虽然计算值通常低于几何MTF(因包含光的衍射效应),但能更准确地预测镜头在使用场景的实际表现。

有些供应商商故意省略MTF类型标注(如仅标注"MTF"),利用买家对几何MTF虚高数值的认知偏差进行营销。大部分工程师在对比参数时也未意识到MTF类型差异,导致系统设计阶段出现性能落差。

如何破局?

明确MTF类型,要求供应商明确标注计算方式(几何/物理光学模型、是否包含衍射);验证测试条件,核查MTF测试是否包含实际工作波长(如工业镜头需覆盖可见光至近红外波段);交叉验证数据,结合实拍测试(如ISO12233斜边法)或第三方评测(如DxOMark)弥补参数表局限。

这场关于MTF的认知博弈,本质是光学工程精确性与商业利益驱动的对抗。当"几何MTF"的虚高数值被默认为行业潜规则时,工程师唯有以更犀利的参数解构(例如要求供应商提供MTF计算波长分布图)与更严苛的验证流程(如搭建衍射效应测试平台),才能将光学的真实性能从数字迷雾中剥离。

Distortion

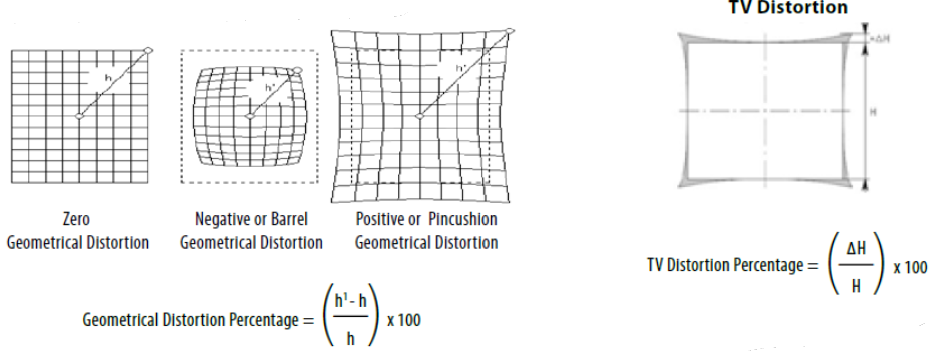

畸变是一种不需要的“扭曲”,它会扭曲图像中对象之间的空间关系,也可以改变对象的表观大小和形状。

举个例子,一位工程师在为一套用于测量的光学系统选购镜头时,险些因参数表上的"畸变"指标而误入歧途。他对比了两款参数类似镜头:一款畸变低于0.5%,而另外一款的标注畸变为10%。表面上,这似乎是第一款镜头具有压倒性优势。然而真相是两者使用了不同的畸变定义。

与MTF一样,畸变也有两种定义方式。TV畸变(TV Distortion),通过成像方形目标,计算边缘线条的变形程度,反映图像几何形状失真。其数值通常较低,但仅表征特定测试条件下的局部表现。光学畸变,也称为几何畸变(Geometric Distortion),基于实际像高与理想像高的差异,反映全视场范围的全局失真。尽管数值更高,却能更真实预测镜头在复杂场景中的性能。

由于缺乏统一的畸变标注标准,导致参数表沦为"数字游戏"。例如,广角镜头厂商可能优先标注TV畸变以隐藏桶形畸变(Barrel Distortion)的严重性,而长焦镜头则可能利用枕形畸变(Pincushion Distortion)的局部低值误导买家。

如何破局?

深挖参数定义,要求供应商明确畸变类型及测试条件(如视场覆盖率、目标板类型);系统级验证,通过实拍棋盘格或点阵图,结合Imatest等工具量化实际畸变分布(例如中心区域可能仅0.5%,而边缘达10%);供应链协作,优先选择标注几何畸变并提供全视场MTF曲线的厂商,此类数据虽"不美观",却能避免后期系统集成时的灾难性失真。

通过以上的参数解读,希望镜头的使用者能够深刻认识到技术参数表的缺陷以及其背后或存在或缺失的规范准则。

● 光学镜头技术参数表缺乏统一标准

各供应商可自由选择呈现数据的方式与内容,这导致性能声明可能具有误导性,且阻碍同类产品的客观比较。

● 通用术语掩盖实质差异

如“MTF(调制传递函数)”等常见指标,往往未明确其具体测量内容与计算方法,迫使买家自行充当“侦探”挖掘真相。

● 行业标准的局限性

即使某些参数符合ISO或国家标准,仍存在两大问题买家通常对这些标准理解不足;标准本身很宽泛,缺乏严格约束力。

工程师必须提升专业认知,以更犀利的提问穿透参数迷雾。同时,建议供应商清晰标注数据细节。

更主要的是,记住一句话:好货不便宜。

资料来源:www.schneideroptics.com

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。