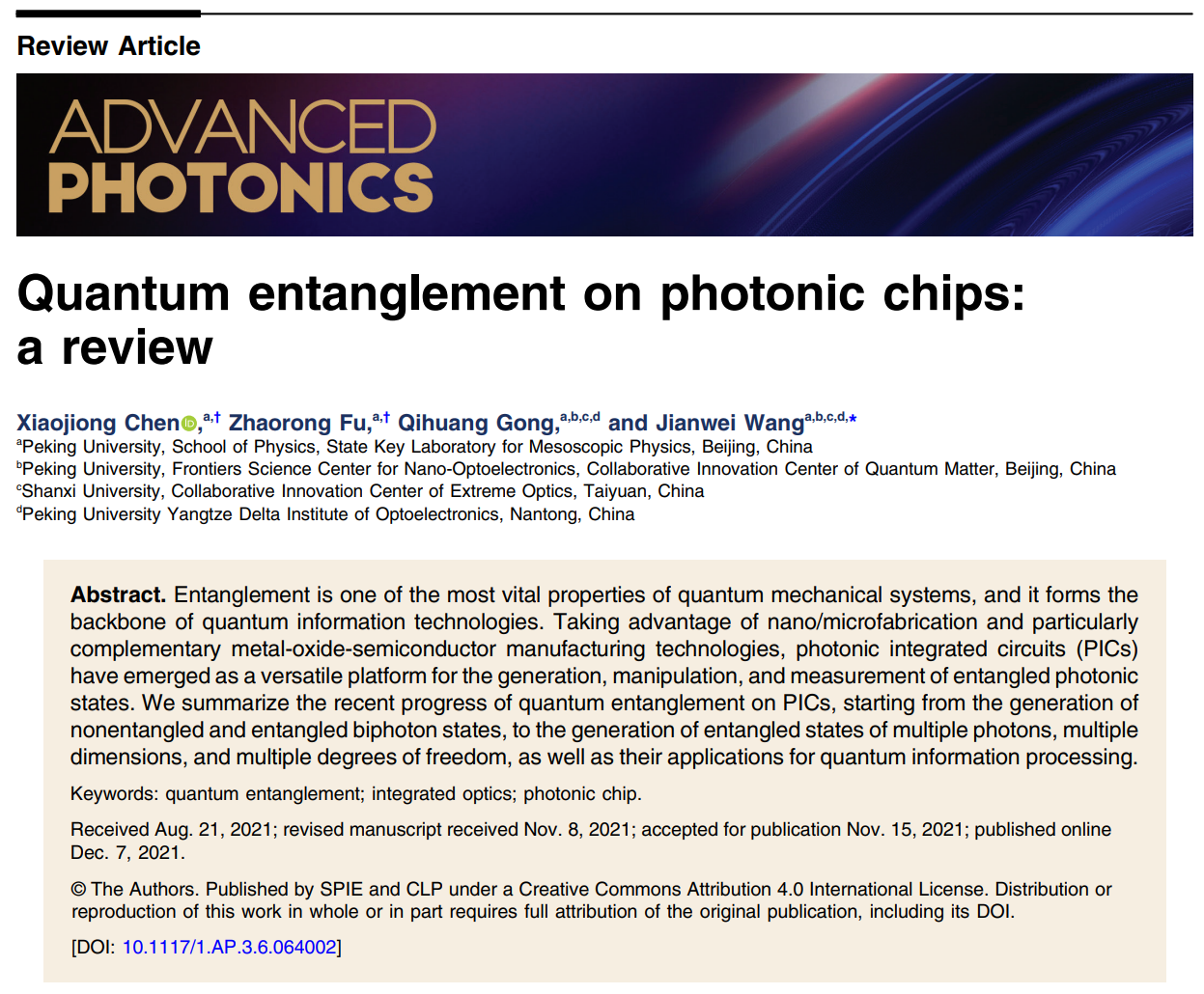

Advanced Photonics | 光芯片上量子纠缠

Advanced Photonics 2021年第6期论文:

量子纠缠是量子物理最奇妙的属性之一。自1935年Einstein–Podolsky–Rosen态被提出后,对于量子纠缠的讨论就成为了量子力学研究的核心议题。1964年,贝尔提出了著名的Bell不等式用以检验局域隐变量理论,量子纠缠成为了研究量子物理基础理论的一个重要工具。

高性能的集成量子光源是制备片上复杂量子纠缠态的前提。通过优化设计片上非线性光学结构和器件,能实现同时具备高频谱纯度、高全同性、高触发效率和高阵列化集成的高性能片上光子对源,在实验上也取得了重要进展。由于光子具有多种易于调控的自由度,如偏振、位置、频率、时间和空间模式等,目前的光量子芯片平台上已经发展出了一套将量子信息精确加载到不同自由度上的实验技术,并能将量子信息编码到多个自由度上,为片上量子纠缠调控提供了重要基础。

图1 硅基芯片上多光子纠缠态和高维度纠缠态的制备、调控与测量。(A)片上四光子GHZ态制备、调控与测量;(B)片上八量子比特图态制备、调控与测量;(C)片上十六维Bell态制备、调控与测量;(C)基于纠缠的多路径广义波粒二象性

近五年,王剑威研究员和龚旗煌院士团队在该领域取得了一系列重要研究成果,例如,发展了大规模硅基集成光量子芯片,首次在芯片上实现了任意可控的高维度纠缠源(Science 360, 285 (2018))、四光子全纠缠源(Nature Physics 16, 148 (2020)、拓扑保护EPR纠缠源(Nature Photonics, online publication (2022) doi.org/10.1038/s41566-021-00944-2),发展了面向量子优势的高斯玻色取样专用型光量子计算芯片(Nature Physics 15, 925 (2019)),面向含噪量子模拟应用的光量子计算芯片(Nature Physics 13, 551 (2017), Science Advances 4, 9646 (2018)),面向通用量子计算的八比特簇态光量子计算芯片(Nature Physics 17, 1137 (2021)),在大规模光量子芯片上首次观测到了广义的多路径波粒二象性(Nature Communications 2, 2712 (2021)),并受邀撰写了集成光量子芯片技术综述(Nature Photonics 14, 273 (2020),Nature Review Physics (2021)等。

近年来,集成光量子芯片在复杂量子纠缠制备和调控上获得了突飞猛进的进展。发展芯片上复杂量子纠缠态的制备、调控与测量技术,不仅可以深入研究量子物理基本问题,例如多路径广义波粒二象性等,也快速推进了其在量子计算、量子模拟、量子通信和量子精密测量等领域的重要应用。

科学编辑 | 王剑威

本文注明来源为其他媒体或网站的文/图等稿件均为转载,如涉及版权等问题,请作者在20个工作日之内联系我们,我们将协调给予处理。最终解释权归旭为光电所有。