30米地基望远镜时代背景下的6.5米宽视场光谱巡天望远镜

-

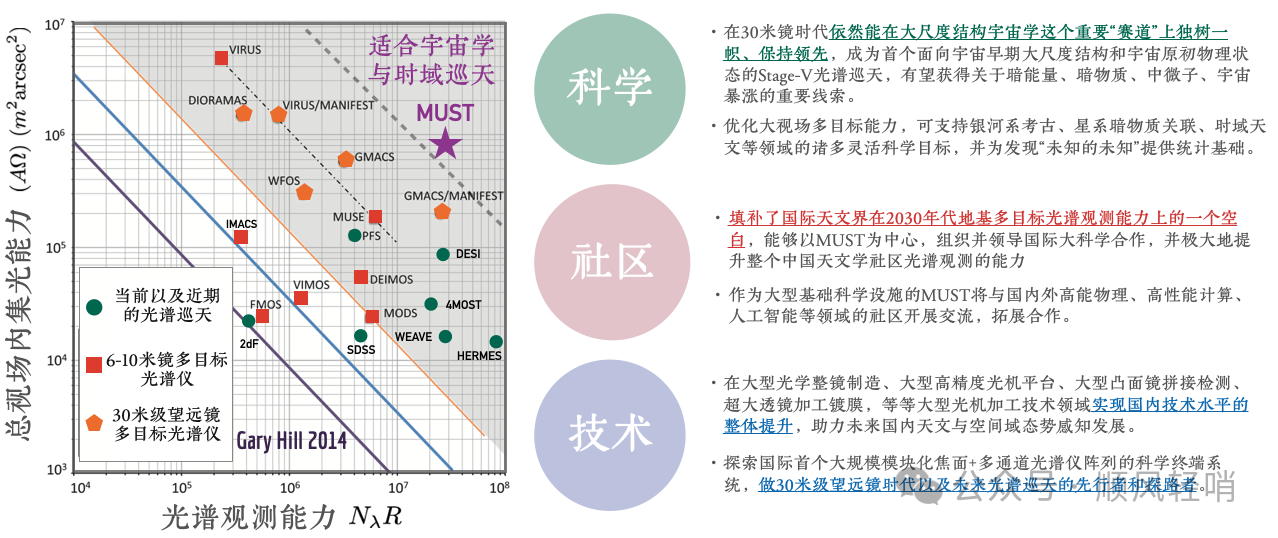

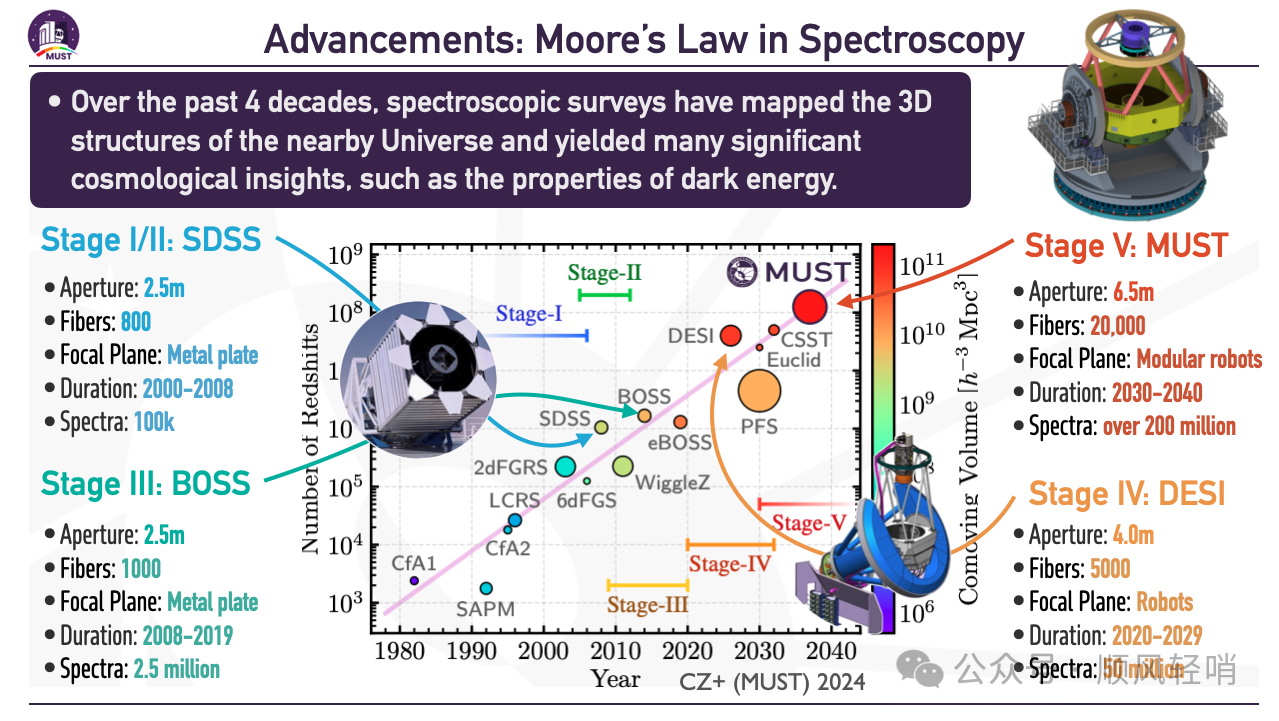

定义下一代大尺度结构宇宙学的前沿是MUST的最核心诉求。作为星系红移巡天,MUST所绘制的三维大尺度结构物质分布地图是未来“第五阶段”(Stage-V)宇宙学的重要科学基础,能够对暗能量、暗物质、中微子、原初物理(Primordial Physics;如暴涨宇宙学、Light Relic以及其他诸多更加光怪陆离的科学话题)等重要、前沿、基础性科学话题做出贡献(下图来自宇宙学家Jessie Muir,可以看到对于宇宙学的几大课题,大尺度结构光谱巡天是唯一能够同时进行覆盖的)。需要注意的是,这里MUST想要回答的核心科学话题已经延伸到了高能物理、粒子物理的边界,极大地拓展了MUST作为“大型基础科学设施”的科学外延。MUST从望远镜本体、到仪器、甚至到一根光纤、一片透镜上怎么选,都是围绕着这个核心科学议题打造的。在2030年代,我们希望奋力实现的是:在大尺度结构宇宙学,尤其是高红移大尺度结构这个“赛道”上,MUST能够成为一架独树一帜的领先设备,赋予她在30米级望远镜时代依然能够成为某个领域“旗舰”的潜力。在MUST开展整体科学设计的时期,第四阶段光谱巡天的旗舰、美国能源部DESI项目尚未开始观测。在当时我们就已经认为在大尺度结构宇宙学上的能力优化已经足以支撑起MUST的立项。随着DESI两次数据发布一再透露出“暗能量可能会有时间演化”的迹象,我们也更加期待MUST在未来更加确凿的结果了。

-

在核心科学驱动之外,MUST具备兼顾在银河系结构(通过海量银河系边界区域恒星的视向速度确认)、星系与暗物质晕物理关联(通过星系小尺度成团星测量以及与其他探针的结合)、星系与活动星系核物理(海量中低红移星系、活动星系核、类星体光谱数据的挖掘和统计研究)、乃至时域天体物理(除了偶然发现与后随观测外,还可以开展大量超新星、TDE宿主星系的统计研究;开展AGN等天体的光谱时域观测)方向上做出重要的成果。 -

除此之外,MUST强化多目标观测能力和光谱观测效率的策略可以使其成为在提供光谱数据资源上最强大的设备之一。如果我们从过去的光谱巡天、或者说巡天类型的观测中学到点儿什么的话,那就是:只要积累够了,惊喜总会到了。从统计学意义上,“未知的未知”虽然无法被计划,但其概率也是可以被优化的。

-

在国内,MUST延续了从郭守敬望远镜LAMOST开始的、在光谱巡天上的优良传统,并且也能和Vera Rubin之于美国天文界一样,在光谱数据上,造福整个中国天文界。在目标选择与科学协同增效上,MUST与中国空间站巡天望远镜(CSST)、阿里原初引力波探测计划(AliCPT)、“中国天眼”(FAST)、以及其他多个建设中和设计中的地面与天文观测设备存在良好的合作基础。除了MUST定期巡天数据的释放之外,望远镜还计划面向国内天文社区广泛征集灵活光纤目标(Spare Fibre Target),进一步提升MUST光纤利用效率的同时,也能像“通用”望远镜那样,支持小批量、更多样、灵活科学目标的观测。 -

在国际上,MUST填补了国际天文界在2030-2040年代亟需的多目标光谱观测能力上的空白:MUST在项目的孕育阶段就借鉴了美国MegaMapper计划的立项逻辑:以国际天文界对地面高效多目标(Multiplexed)光谱观测能力的迫切需求作为抓手。从十几年前对南天光谱巡天望远镜(Southern Spectroscopic Survey Telescope;SSST;MUST早期也曾做过探索)的畅想开始,国际天文界多个领域的学者就共同指出了Euclid-Vera Rubin-Roman时代光谱后随、红移、精细观测能力的重大缺口。这一结论,已经充分体现在了从美国天文界Astro2020十年规划(Decadal Survey)、到欧洲ASTRONET科学远景与基础设施路线图、欧洲南方天文台2020科学规划优先级社区普查结果、澳大利亚2016-2025天文学十年规划、加拿大2020-2030天文学长期计划,等等一系列科学规划文件中。MUST作为应运而生的专用光谱巡天设施,将与刚完成或正在针对光谱观测能力进行升级改造的INT(Weave)、ESO VST(4MOST)、VLT(MOONS)、Subaru(PFS)、Keck(FOBOS),以及国内正在建设中的光谱巡天设施(LAMOST二期、JUST,等)一起,构成2030-2040年代新一轮“光谱大发现”的重要设施基础,并有望扮演关键角色,提升整个国际天文学社区光谱观测的能力。 -

作为一个观测宇宙学巡天设备,MUST具备天然的“大科学合作”属性,将继承自SDSS项目开始在天文界逐渐形成和发展的国际科学合作规则,从项目设计阶段开始建设国内(目前已吸引南京大学、上海交通大学、鹏城国家实验室,等单位)和国际(已有瑞士洛桑联邦理工大学作为正式成员,同时在与多个国际单位开展合作洽谈)科学合作。MUST将向着一个由中国天文学社区领导、有完善合作协议和行为准则、能够开展有效的学术运行的国际科学合作组织而努力。 -

由于MUST科学目标在高能物理等领域的拓展,MUST项目也计划与国内、国际高能物理、粒子物理、理论宇宙学等领域的同行进行广泛的交流与学习。以美国能源部国家实验室对美国观测宇宙学项目、欧美高能物理界对LSST项目的支持为先例,MUST将进一步向着“大型基础科研设施”的目标努力。 -

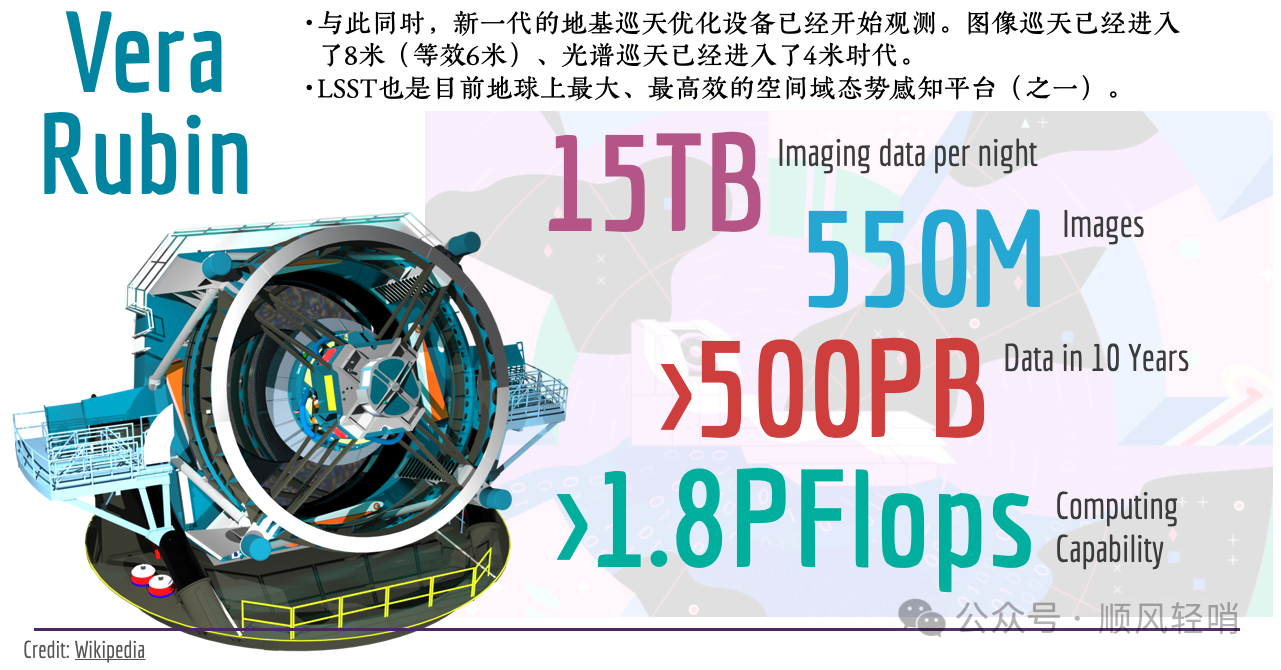

虽然MUST自身的完整数据量在今天并不惊人(完整观测能力下每年700TB),但其背后科学分析所需要的宇宙学模拟、观测仿真、理论支持数据量可以轻松达到PB量级,并且需要比较高强度的数值计算支持。更重要的是,在MUST开展宇宙学观测的时代,今日所用的数值模拟和理论分析方法很可能会随着观测体积、样本的增大、要计入的系统问题的日益复杂变得不可持续,依托于机器学习、人工智能开展新算法的研究也是我们的迫切需求。同时,将在海拔4300多米的高海拔开展观测的MUST也带来了望远镜运行的挑战。MUST复杂的主动光学、现代化的圆顶、两万个光纤定位器(四万个陶瓷电机)、四十台光谱仪在科学运行中会成为一个巨大的工业传感数据源,其状态检测、自动运行、检错维护都需要数字与人工智能时代新技术的加持(举例来说西班牙10米GTC已经开始使用数字孪生技术辅助望远镜运行)。基于这些实际、关键、并且迫切的技术需求,MUST项目有广泛的与国内外高性能计算、云计算与存储、大数据平台、人工智能等领域学习与合作的基础,能够响应国家“人工智能+”政策的号召,为这些领域提供新的应用场景与机遇。

-

MUST是一架在望远镜、或者说大型光机加工技术上存在很大挑战、需要技术创新、具备牵引能力的大光学设备。 -

MUST 6.5米的主镜不仅是国内第一次挑战同级别大光学镜面的加工,更是在国际上第一次在这个级别的地面望远镜上使用碳化硅作为镜面材料,将为未来碳化硅材料在天文和态势感知领域的更广泛应用提供重要经验。MUST的建成将标志着我国成为继美国(亚利桑那大学镜面实验室、纽约科宁公司【已不具备生产能力】)、德国-法国(Schott-REOSC【目前似乎也不再生产】)(理论上俄罗斯也号称有,但缺少应用案例)后又一个具备了6米以上大光学镜面生产的国家。这样的镜面在地面和空间天文未来的发展、以及空间域态势感知的应用上都有着很重要的潜力。在地面,不仅6-8米级的巡天望远镜依然有观测能力参数空间可以探索,畅想未来的超大口径望远镜,也不要忘记了GMT使用的多整镜方案。在空间,得益于大载荷空间载具的发展(如SpaceX公司的Starship),美国已经有发射6米级整镜空间望远镜的计划。和James Webb的拼接+折叠比,整体镜面难度和造价都要更低、可靠性更高。 -

在整个望远镜的其他方方面面,MUST也都体现了目前国内大型光机平台相关技术的最高水平:2.4米凸双曲面副镜的轻量化加工和检测、1米以上大尺寸透镜的加工和镀膜、多透镜(5面透镜;最大透镜直径接近1.6米,很可能是世界最大)宽视场改正镜的加工和组装、使用拼接直驱电机的大规模地平式转台,等等,这些都是需要国内最优秀的光机力量认真发力才能实现的高目标,能够发挥技术拉动作用。与主镜的情况类似,这些技术的发展和提升不仅可以为我国未来天文设备作为技术储备,也能在若干与经济民生或者国防安全相关的领域里找到应用。 -

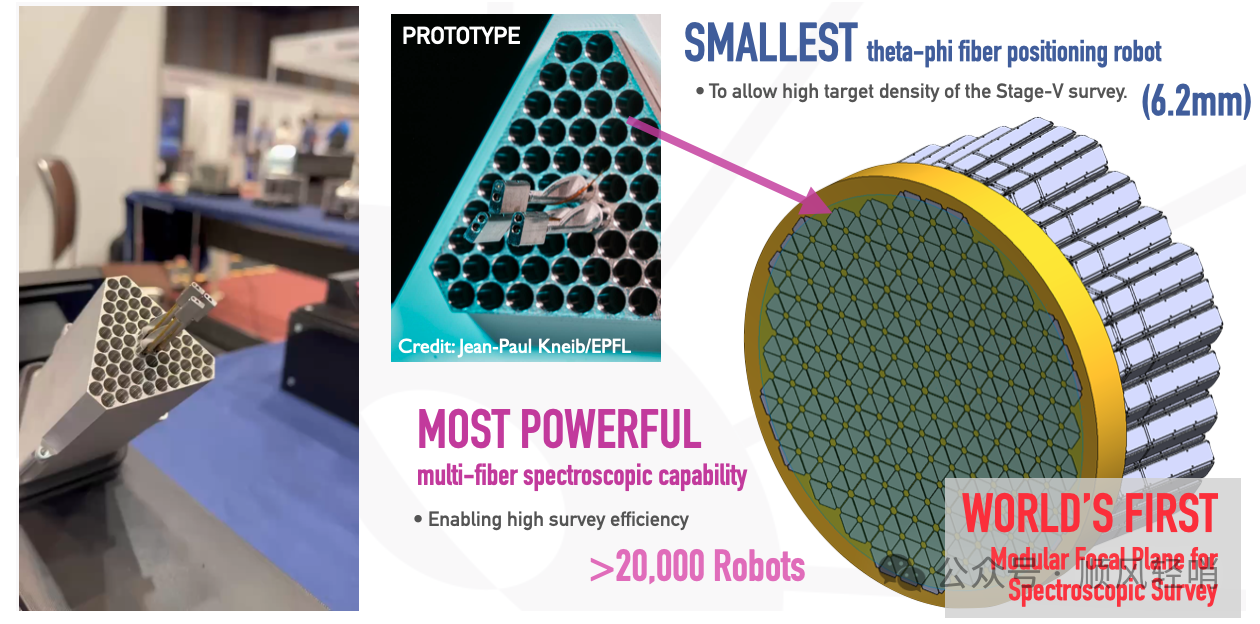

在科学终端设备上,MUST与瑞士洛桑联邦理工大学联合开发的、可装配超过20,000根直径只有6.2mm的双电机驱动光纤定位器的模块化焦面(下图)是为Stage-V光谱巡天量身定做的下一代科学终端的一部分。在先进性上,这个直径只有1.2米的焦面系统汇聚了诸多对MUST科学目标极其重要的技术挑战,在很大程度上对得起“世界第一”这几个字,不仅对中国、对世界天文学若干未来的项目都有先导和启示价值。诚实地说,这个创新的设计的基础来自美国能源部劳伦斯-伯克利国家实验室的DESI团队,但一方面,MUST焦面系统是第一个沿着这个技术路线进入实际工程开发阶段的项目,另一方面,我们也在实际应用中有了自己的心得体会,并一直在持续改进。 -

围绕着MUST的方方面面,在相关技术上,还有很多可以作为亮点展示的地方,从现代化的“圆顶”(其实更专业的说法叫Summit Facility)、到最终具备40台规模的光谱仪阵列,等等。但我在这里更想强调的一点的是:得益于MUST巡天望远镜的设计和规模,在望远镜建成、项目第一期观测开始后,依然有很多需要补充、国产替代、升级换代的技术需求,对许多相关的产业门类有“保质又保量”的要求,能够对围绕着天文观测设施的“产业链”建设提供积极的促进作用。在完整设计观测能力下,MUST需要用到4万个4mm尺寸的陶瓷马达(目前我们还没有调研到国内具备能力的供应商)、1,200公里左右的宽波段低吸收多模科学光纤(还需要光纤提供良好的焦比退化性能)、数百片直径最大可到30cm的高性能光学透镜(包含了不同的光学材料、需要采用不同的加工、检测、镀膜技术;某些技术指标并不逊于光刻机)、80多组高性能体相位全息透射光栅(VPHG;其中需要用到光刻胶,目前尚无国内成熟产品可以对标;但未来也许也可以使用新型的硅蚀刻光栅)、120多组小型高可靠性脉管(或斯特林)制冷机、120多片大像元大靶面低噪声科学级探测器(目前国内水平距离MUST科学需求也还有一定差距),等等。在合适的机遇(当然还要有充足的经费)下,MUST都可以成为某些有志于此企业帮助我们实现国产替代、破除“卡脖子”的重要契机。

-

-

MUST凭借大视场多目标观测能力上的优势,依然可以在**光谱巡天**这个赛道上,成为独树一帜的顶尖设备,打响Stage-V宇宙学的第一枪,帮助人类绘制有史以来最大规模的三维宇宙地图,把对宇宙大尺度结构的研究延伸到宇宙早期,去揭示宇宙原初时期的诸多基础物理问题。 -

MUST还能围绕这些重要问题组织并领导国际科学合作、为国内乃至国际天文学界培养下一代宇宙学人才、成为未来更宏大观测宇宙学项目的“探路者”而积累技术经验、也能为中国自己未来地面或者空间的观天巨镜奠定基础。

免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。