阿秒脉冲产生和应用——跟踪和控制电子的新技术 | 2023诺奖解读

李靖,刘运全(北京大学物理学院)

2023年10月3日,因在阿秒光脉冲的产生和测量方面的卓越贡献,Pierre Agostini、Ferenc Krausz与Anne L’Huillier三位科学家被授予诺贝尔物理学奖。这一创新技术将允许科学家深入探索物质中电子的超快动力学行为,为“电子”世界揭开新的篇章。

诺贝尔奖委员会的官方描述为:“For experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter”, “this breakthrough opens the world of electrons。” 三位获奖者将共享此次诺贝尔物理学奖的奖金。

图1. 三位2023年诺贝尔物理学奖获得者[1]

为什么说“打开电子世界的大门”如此重要?首先,让我们来探讨为何要研究电子动力学,以及如何研究电子动力学。

电子的世界

我们所处的世界,因材料多样的宏观物性而变得丰富多彩。例如,金属因其卓越的导电性能而被用作导线;同时,其出色的导热性也使它成为热传导的首选材料;绝缘体由于其不导电的性质而被制作成为导线的保护层;在微电子工艺中,半导体则是芯片制备的关键材料;超导体,由于其具有零电阻和抗磁性,被广泛应用于包括超导量子计算机、超导天线、超导微波器件、磁悬浮、高能加速器等器件;对于光学材料,人们则会根据其不同的光学性质如反射率、折射率和吸收率等,制作功能各异的光学元件。

图2. 不同的物质往往具有各异的宏观性质,图片来自于网络

为何不同的材料会有如此多样的宏观物性?这背后的原因与其微观结构紧密相关。原子物理告诉我们所有物质均由原子或分子构成。在每个原子中,除了中心的原子核外,其周围环绕有电子云。电子云的形状和大小取决于电子的能量和角动量,例如在氢原子中,s轨道电子呈球状,而p轨道电子呈纺锤形。正是这些特定的电子云构型,进一步决定了原子间的相互作用方式,即化学键的形成等。电子的分布对分子的结构和其它物理化学性质起着关键作用。原子或分子间的结合还可以进一步形成固体、液体和气体。我们以固体为例,在固体中,由于大量原子紧密排列,它们的能级会形成能带,基于这些能带的填充状况、能带间隙的大小,固体又可以被分类为导体、半导体和绝缘体,如图3所示。

图3. 原子组成分子,原子或分子再进一步构成宏观物质[2]

因此,电子的行为影响着物质的宏观性质。例如,固体的导电率和导热率与电子的散射弛豫时间相关;物质的磁性与电子的磁矩有关;机械强度与化学键的形成有关。此外,宏观量子电动力学指出,物质的光学性质是由材料中电子与光子或光场的相互作用所决定的。

因此,揭示并操控电子行为对于物理学是至关重要的。为了描述微观尺度的电子动力学,我们需要相关的理论进行描述,并通过设计实验加以验证。一旦人们对此有了深入的理解,就可以尝试改变物质的性质。考虑到经典理论如麦克斯韦方程和洛伦兹力方程在描述原子行为时的局限性,我们需要依赖量子力学来描述电子运动。通过求解薛定谔方程,可以获得电子的轨道波函数。对于定态薛定谔的解,它只提供电子云的静态图像。例如,在氢原子中,其基态1s轨道含时波函数可以表示为:

可见,由于氢原子的基态1s是一个定态,因此电子的时间演化仅仅是一个复指数因子。那关键问题是,有没有可能“观察”电子处于定态时的绕核运动?如果有,条件是什么?更进一步,在光作用下,如何描述电子的动力学过程?例如电子是如何跃迁(跃迁过程的示意图如图4所示)、如何被电离的?电子的跃迁、电离是否需要时间,能否“观察”这个过程?条件是什么?对这些科学问题的探索是阿秒测量技术的原动力。

图4. 电子跃迁过程示意图[6]

为解答上述问题,先考虑一个日常例子,如图5所示。夏天时,吊扇逆时针旋转,将空气吹向下方,带来凉爽感;冬天时,它顺时针旋转,将空气吹向上方,起到保温作用。因此,我们可以通过观察室内吊扇旋转方向来确定当前是逆时针(“夏天”)还是顺时针(“冬天”)。凭肉眼观察,吊扇的快速旋转使其方向难以判定。然而,使用高速摄像机,我们可以捕捉到这一细节并确定其旋转方向,从而得知季节。

图5. 利用高速摄像机观测吊顶风扇的转向[7]

这一日常观察启示我们:如果希望“看到”电子在原子中的动态,就需要一台时间分辨率极高的“摄像机”。那么,在微观世界中电子运动的时间尺度又是多少呢?利用玻尔模型,我们知道电子在基态轨道上运动时,轨道能量绝对值约为 13.6 eV,因此可以估算电子在氢原子内运动的时间尺度约为

13.6 eV,因此可以估算电子在氢原子内运动的时间尺度约为 ,即48阿秒。我们还可以估算电子围绕玻尔轨道运动一周需约150阿秒。可见,阿秒(一百亿亿分之一秒!)是原子内电子运动的本征时间尺度。因此,为了捕捉电子的这种快速动态,我们需要一种能够产生阿秒级别脉冲的探针。这么短的时间尺度,有没有相应的探针呢?

,即48阿秒。我们还可以估算电子围绕玻尔轨道运动一周需约150阿秒。可见,阿秒(一百亿亿分之一秒!)是原子内电子运动的本征时间尺度。因此,为了捕捉电子的这种快速动态,我们需要一种能够产生阿秒级别脉冲的探针。这么短的时间尺度,有没有相应的探针呢?

2023年度诺贝尔物理奖主要贡献正是产生阿秒光脉冲。

阿秒脉冲的产生

图6. 超快科学的发展[9]

光波电子学的核心内容是通过可控的强激光场操控电子与原子的相互作用,进而获得更短的光脉冲。光波电子学技术得益于强场原子物理研究。1987年,A. L’Huillier等研究者发现,当稀有气体原子(如Xe、Kr和Ar)暴露在强度超过 的红外光场中,会产生高次谐波(即频率为基频光整数倍的光子) [11]。高次谐波产生(High Harmonic Generation),被简称为HHG。此现象中,高次谐波的频率是基频红外激光的奇数倍,按照其强度可分为低阶的极速衰减区、平台区(5-33阶谐波)及截止区 [16],如图7所示。

的红外光场中,会产生高次谐波(即频率为基频光整数倍的光子) [11]。高次谐波产生(High Harmonic Generation),被简称为HHG。此现象中,高次谐波的频率是基频红外激光的奇数倍,按照其强度可分为低阶的极速衰减区、平台区(5-33阶谐波)及截止区 [16],如图7所示。

图7. 高次谐波谱[16]

另外,1979年,本次诺贝尔奖获得者之一Pierre Agostini组最早发现了另外一个重要强场物理现象——阈上电离(Above Threshold Ionization,ATI)[14]。阈上电离现象是指在强激光场作用下,原子中的电子可以吸收多个光子能量,甚至远超过原子电离能,再发生电离,如图8所示。这种现象是一个典型的多光子非线性过程,因此也是一种强场效应。ATI和HHG是强激光场中与电子动力学密切相关的问题。为了深入揭示ATI和HHG的产生机理,当时的研究者们迫切开展深入理论研究。

图8. 阈上电离示意图[8]

到了上个世纪90年代初,在开展ATI的理论研究中, Kulander等人与Anne L’Huillier, Kenneth Schafer等合作者一起,通过求解麦克斯韦方程组及含时薛定谔方程 [16],提出了所谓的再散射模型解释了HHG [18],并且给出了计算高次谐波截止频率的公式[17]。

其中,![]() 是电子的电离能,

是电子的电离能,![]() 是有质动力(pondermotive)势(即电子在激光场中振荡时所获得的平均动能)。

是有质动力(pondermotive)势(即电子在激光场中振荡时所获得的平均动能)。

1993年,Kulander在比利时的一个会议上介绍了再散射模型,用该模型解释如何产生约10至120 eV的短脉冲HHG [18]。几乎同时,Paul Corkum基于强场原子物理的背景提出了三步模型 [19],该模型详细描述了HHG的产生过程:首先由激光场引发电子的隧道电离;随后,激光场加速电子;最后,当场在下一个周期反向时,电子可能返回离子并重新结合,在该过程中,其动能转化为极紫外(XUV)光子发射出去。Kulander和Corkum的模型是半经典的,1994年,Lewenstein、L’Huiller和Corkum与其他几位合作者进一步提出了一个完整的量子理论,证实了Kulander和Corkum的半经典解释[21]。

图9. 三步模型或再散射模型的示意图[1]

从理论上揭示HHG物理机制之后,研究者们很快开始探索如何产生阿秒脉冲。1996年,L’Huillier与Lewenstein等人提出了阿秒脉冲串的物理图像。Agostini及其合作者提出了双光子干涉的阿秒重构(Reconstruction of Attosecond Beating by Interference of TWo-photon Transitions, RABBIT)的理论方案[24],如图10所示。RABBIT方案为测量阿秒脉冲串中的阿秒脉冲宽度提供重要的理论基础。该方法要求将高次谐波与红外基频驱动激光场同步,并作用在稀有气体靶上。在基频光场作用下,由于光电子吸收了相邻阶次的高次谐波,不同量子路径之间发生干涉,能谱中会产生边带。通过调节阿秒脉冲串和红外基频激光场之间的相位,可以观测到边带的调制,进而可重建原始的阿秒脉冲信息,如图10所示。

图10. RABBIT方法的示意图[12]

该方案是通过多周期的驱动激光产生高次谐波,得到的是一串阿秒脉冲序列。人们还希望能产生单个的阿秒脉冲。在同一时期,Corkum、Burnett与Ivanov提出通过驱动场限制高次谐波在单周期内发射,实现单个阿秒脉冲[26]。另外,Shafer和Kulander也提出了利用cut-off区的谐波来产生单个阿秒脉冲的方案[27]。在实验探索方面,逐渐具有产生单个阿秒脉冲所需的技术准备,比如:维也纳Krausz团队实现了小于5飞秒的放大飞秒激光输出,并开展高次谐波的实验研究,实现了截止能量~300 eV的高次谐波谱。米兰的Mauro Nisoli小组获得了当时最短的光脉冲(4.5飞秒)。

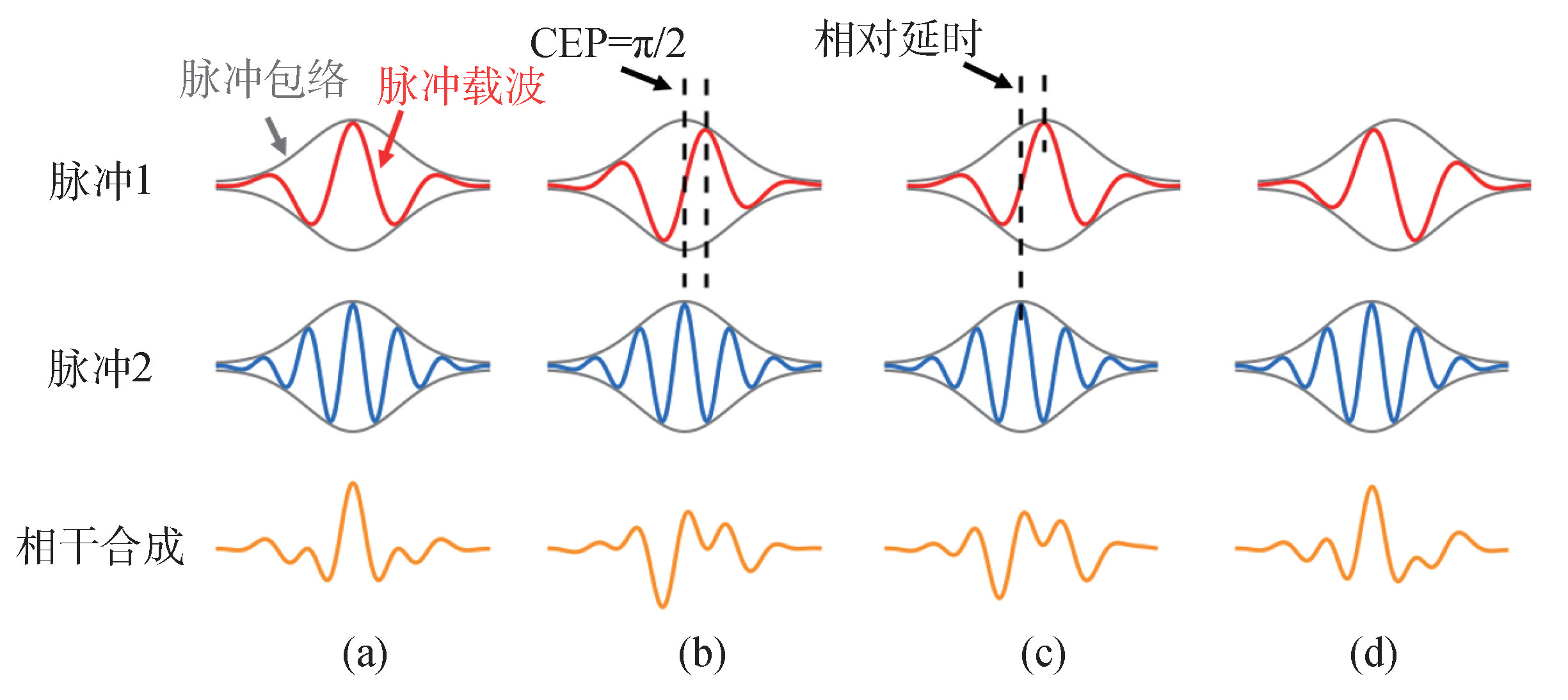

有了阿秒脉冲的产生和测量理论,还需要得到实验验证。2001年,在巴黎-萨克莱,Agostini组产生了持续时间为250阿秒的脉冲序列,该实验基于RABBIT方案 [30],如图11所示。在维也纳,Krausz团队产生了持续时间为650阿秒的孤立脉冲 [31],他们的实验正是基于Shafer和Kulander提出的理论方案 [27],如图12所示。至此,国际上首次产生阿秒脉冲序列以及单个阿秒脉冲的产生和测量的实验都顺利完成,叩开了阿秒电子动力学的大门。Krausz团队后续还进一步实现了周期量级放大飞秒激光脉冲载波包络的相位稳定,进一步缩短了阿秒脉冲的持续时间,并开展了一系列阿秒电子动力学研究。

图11. 第一次实验产生阿秒序列[30]

阿秒脉冲的应用

阿秒脉冲为科学家揭示光电效应的响应时间问题,提供了强大研究工具。原子的光电离过程是否存在时间延迟,以及时间延迟的产生原因一直悬而未决。2010年,Krausz团队运用孤立阿秒脉冲产生技术,结合阿秒条纹相机技术,对这一现象进行了观测。在他们的实验中,当使用100 eV光子电离氖原子时,2s轨道电子的发射时间比2p轨道电子快了~20阿秒 [32]。然而,这个实验结果与理论计算存在显著差异,后者的预测时间短了近一半。更令人困惑的是,尽管不同的理论组之间的计算结果稍有差别,但都与实验结果不符[33-35]。

这个谜团直到2017年才由L’Huillier团队解决。研究团队采用不同能量的高次谐波光子激发氖原子,由于氖原子2s结合能比2p结合能高27 eV,团队通过筛选不同能量光子电离原子,以避免2s与2p电离信号重叠。研究人员利用RABBIT测量技术,通过拟合边带振荡,分析电离延时,得到的数据与多体微扰理论方法计算符合得很好,如图13所示。经过分析,他们发现光子将一个2p电子电离后剩余的能量用于同时将另一个2p电子提升到3p亚壳层(即Shake-up过程),正是Shake-up过程干扰了先前的实验测量。

结语

【参考文献】

[1] Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2023 [2] https://www.zmescience.com/feature-post/natural-sciences/physics-articles/matter-and-energy/what-is-the-electron-cloud-model-this-is-how-electrons-inside-an-atom-really-behave/ [3] W. Heisenberg, Z. Physik 33, 879 (1925). [4] https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1999/summary. [5] https://www.nobelprize.org/prizes/physcis/2018/summary. [6] http://www.800mainstreet.com/spect/emission-flame-exp.html [7] https://www.ceilingfan.com/ceiling-fan-direction-for-summer-and-winter [8] J. Benda, Z. Mašín. Multi-photon above threshold ionization of multi-electron atoms and molecules using the R-matrix approach. Sci. Rep. 11, 11686 (2021). [9] F. Krausz et al. Attosecond physics, Rev. Mod. Phys. 86, 419 (2009). [10] A. L’Huillier, L.A. Lompre, G. Mainfray and C. Manus, Phys. Rev. Lett. 48, 1814 (1982). [11] M. Ferray, A. L’Huillier, X.F. Li, L.A. Lompre, G. Mainfray and C. Manus, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 21, L31 (1988). [12] T.W. Hänsch, Opt. Commun. 80, 71 (1990). [13] G. Farkas, and C. Tóth, Phys. Lett. A 168, 447 (1992). [14] P. Agostini, F. Fabre, G. Mainfray, G. Petite, and N.K. Rahman, Phys. Rev. Lett. 42, 1127 (1979). [15] S.E. Harris, J.J. Macklin and T.W. Hänsch, Opt. Commun. 100, 487 (1993). [16] A. L’Huillier, K.J. Schafer and K.C. Kulander, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 24, 3315 (1991). [17] J.L. Krause, K.J. Schafer, and K.C. Kulander, Phys. Rev. Lett. 68, 3535 (1992). [18] K.C. Kulander, K.J. Schafer, and J.L. Krause, Dynamics of Short-Pulse Excitation, Ionization and Harmonic Conversion, Proceedings of a NATO Advanced Research Workshop on SILAP (Super-Intense Laser-Atom Physics), eds. B. Piraux, A. L’Huillier and K. Rzazewski (Plenum Press, New York, 1993); K.J. Schafer, B. Yang, L.F. DiMauro and K.C. Kulander, Phys. Rev. Lett. 70, 1599 (1993). [19] P. B. Corkum, Phys. Rev. Lett. 71, 1994 (1993). [20] A. McPherson, G. Gibson, H. Jara, U. Johann, T.S. Luk, I.A. McIntyre, K. Boyer, and C.K. Rhodes, J. Opt. Soc. Am. B 4, 595 (1987). [21] M. Lewenstein, Ph. Balcou, M. Yu. Ivanov, A. L’Huillier, and P.B. Corkum, Phys. Rev A 49, 2117 (1994). [22] P. Antoine, A. L’Huillier, and M. Lewenstein, Phys. Rev. Lett. 77, 1234 (1996). [23] P. Salières, A. L’Huillier, P. Antoine, and M. Lewenstein, arXiv quant-ph/9710060 (1997). [24] M. Bellini, C. Lyngå, A. Tozzi, M.B. Gaarde, T.W. Hänsch, A. L’Huillier, and C.-G. Wahlström, Phys. Rev. Lett. 81, 297 (1998). [25] J.M. Shins, P. Breger, P. Agostini, R.C. Constantinescu, H.G. Muller, G. Grillon, A. Antonetti, and A. Mysyrowicz, Phys. Rev. Lett. 73, 2180 (1994). [26] P.B. Corkum, N.H. Burnett, and M.Y. Ivanov, Opt. Lett. 19, 1870 (1994). [27] K.J. Schafer, and K.C. Kulander, Phys. Rev. Lett. 78, 638 (1997). [28] M. Nisoli, S. De Silvestri, O. Svelto, R. Szipöcs, K. Ferencz, Ch. Spielmann, S. Sartania and F. Krausz, Opt. Lett. 22, 522 (1997). [29] C. Spielmann, N.H. Burnett, S. Sartania, R. Koppitsch, M. Schnürer, C. Kan, M. Lenzner, P. Wobrauschek, and F. Krausz, Science 278, 661 (1997). [30] P.M. Paul, E.S. Toma, P. Breger, G. Mullot, F. Augé, P. Balcou, H.G. Muller, and P. Agostini, Science 292, 1689 (2001). [31] M. Hentschel, R. Kienberger, C. Spielmann, G.A. Reider, N. Milosevic, T. Brabec, P. Corkum, U. Heinzmann, M. Drescher, and F. Krausz, 414, 509 (2001). [32] M. Schultze, M. Fiess, N. Karpowics, J. Gagnon, M. Korbman, M. Hofstetter, S. Neppl, A.L. Cavalieri, Y. Komninos, Th. Mercouris, C.A Nicolaides, R. Pazourek, S. Nagele, J. Feist, J. Burgdörfer, A.M. Azzeer, R. Ernstorfer, R. Kienberger, U. Kleineberg, E. Goulielmakis, F. Krausz, and V.S. Yakovlev, Science 328, 1658 (2010). [33] L.R. Moore, M.A. Lysaght, J.S. Parker, H.W. van der Hart, and K.T. Taylor, Phys. Rev. A 84, 061404(R) (2011). [34] J.M. Dahlström, T. Carette, and E. Lindroth, Phys. Rev A 86, 061402(R) (2012). [35] J. Feist, O. Zatsarinny, S. Nagele, R. Pazourek, J. Burgdörfer, X. Guan, K. Bartschat, and B.I. Schneider, Phys. Rev. A 89, 033417 (2014). [36] M. Isinger, R.J. Squibb, D. Busto, S. Zhong, A. Harth, D. Kroon, S. Nandi, C.L. Arnold, M. Miranda, J.M. Dahlström, E. Lindroth, R. Feifel, M. Gisselbrecht, and A. L’Huillier, Science 358, 893 (2017). [37] A. Marian, M.C. Stowe, J.R. Lawall, D. Felinto, and J. Ye, Science 306, 2063 (2004). [38] J.L. Miller, Physics Today 71 (1), 18 (2018). [39] I. Jordan, M. Huppert, D. Rattenbacher, M. Peper, D. Jelovina, C. Perry, A. von Conta, A. Schild, and H.J. Wörner, Science 369, 974 (2020). [40] A.L. Cavalieri, N. Müller, Th. Uphues, V.S. Yakovlev, A. Baltuška, B. Horvath, B. Schmidt, L. Blümel, R. Holzwarth, S. Hendel, M. Drescher, U. Kleineberg, P.M. Echenique, R. Kienberger, and F. Krausz, Nature 449, 1029 (2007) [41] R. Borrego-Varillas, M. Lucchini, and M. Nisoli, Rep. Progr. Phys. 85, 066401 (2022).免责声明:本文旨在传递更多科研资讯及分享,所有其他媒、网来源均注明出处,如涉及版权问题,请作者第一时间联系我们,我们将协调进行处理,最终解释权归旭为光电所有。